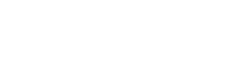

"Incluso dentro de una botella, no podemos parar el proceso de descomposición”, dice Jeff Schettler, sentado en la silla de los testigos frente a un tribunal oral de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Su declaración durará cuatro horas, mediada por dos traductoras que se turnan y a veces tropiezan con las palabras propias de la disciplina del experto. Marcos Bazán, de cuarenta años, sentado a la derecha de su abogado, escucha el segundo juicio oral al que es sometido. En el primero, tres años antes, fue condenado a prisión perpetua por el crimen de Anahí Benítez: 35 años de encierro como mínimo, en un país donde no está bien visto que los culpables de homicidio recuperen la libertad. Schettler, estadounidense, educa perros para que al detectar un olor se lo comuniquen a los humanos.

Anahí Benítez desapareció el 29 de julio de 2017, tenía 16 años. El viernes 4 de agosto fue encontrada asesinada en la Reserva Natural Santa Catalina, una gran zona de árboles y pastizales de Lomas; luego se sabría que también había sido violada. El crimen alcanzó una repercusión masiva, eran tiempos en los que la violencia machista resonaba. Al día siguiente del hallazgo, la fiscalía convocó a Diego Tula, un instructor de canes de la Secretaría de Seguridad de Escobar. El domingo, Tula y su perro Bruno, un Weimaraner, llegaron a Santa Catalina. Bruno había olido un corpiño de la chica y, según Tula, indicó que ella había estado en la casa de Marcos Bazán, lindante con la estación de tren. Bazán fue capturado al instante y ofrecido al público como el culpable obvio. Las pantallas diseccionaron su vida: trabajaba de vigilador nocturno, cultivaba cannabis y hongos. La fiscalía distribuyó entre la prensa una “batería de pruebas” que lo incriminaban. Las redacciones compraron sin dudarlo: “La investigación se destrabó después de que el olfato de un perro policía condujera a los investigadores a la casilla donde vive Bazán” (TN, 8/8/17). Diez días más tarde de su detención, otro hombre, Marcelo Villalba, fue apresado porque su hijo había activado el celular de Anahí. A fines de agosto, un cotejo genético estableció que el semen encontrado en el cuerpo de la chica le pertenecía.

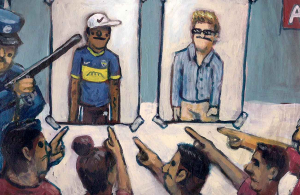

El juicio oral se hizo en el primer semestre de 2020. Enseguida Villalba fue apartado del proceso porque un dictamen afirmó que padecía una psicopatología. El instructor de perros fue el testigo más importante de la fiscalía y la misma importancia tuvo en los fundamentos del veredicto: los jueces hicieron suya la afirmación de que el rastro de olor “es tan importante como la huella digital, tiene plena confiabilidad parangonable con el ADN” y condenaron a Bazán. Sus amigos asumieron que, al revés de lo que indica el estado de derecho, tenían que demostrar su inocencia y lograron la atención de abogados dispuestos a estudiar el caso. En diciembre de 2021, el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires anuló la condena y ordenó el segundo juicio en el que ahora Schettler dice: “El olor humano es extremadamente frágil”.

efecto CSI

CSI: Crime Scene Investigation se estrenó en octubre de 2000 y todavía hoy es considerada la serie más vista del mundo. Es posible que muchos hayan olvidado los detalles de la trama pero que tengan presente su legado, aun sin haberla consumido, porque esa ficción creó un régimen de visibilidad para la ciencia forense. Investigadores con un aura irresistible, portadores de conocimientos enciclopédicos vastísimos sobre partes pequeñísimas del mundo; bases de datos omnipoderosas que brindan un match salvador y, sobre todo, la capacidad de la ciencia para encontrar en el caos el factor que lo puede ordenar. Un relevamiento, incluido en una investigación de la Universidad de Nebraska, precisó que en las dos primeras temporadas el criminal fue atrapado en el 97% de las historias. En Estados Unidos, donde la culpabilidad o la inocencia son decididas por jurados populares, una voluminosa cantidad de papers llevan décadas debatiendo si la industria cultural influye en las expectativas sobre qué tipo de pruebas son necesarias en un juicio y en la valoración de la información que es presentada por expertos. En el mundo de los forenses se habla de “efecto CSI” tanto cuando aparecen ideas de sobrevaloración epistémica (es decir, sostener que la ciencia es infalible) como frente a la adopción acrítica de cualquier elemento que sea presentado como científico.

“Nosotros no tenemos ninguna jurisprudencia que hable sobre criterios de admisibilidad de una disciplina científica como elemento de prueba, como evidencia”, dice Manuel Garrido, director de Innocence Project Argentina, una organización que busca la libertad de personas condenadas injustamente, y abogado defensor de Marcos Bazán. Al igual que muchos criminalistas, Garrido evoca la jurisprudencia estadounidense: el estándar Daubert, llamado así por un caso civil en el que la Corte Suprema estableció que una prueba pericial debe ser fiable, estar basada en un método que haya sido sometido a experimentos y a revisión por pares, indicar su rango de error y ser aceptado por una comunidad de expertos.

Pero el fallo Daubert vs. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc. de 1993 no fue suficiente. Como aprendimos con la siguiente generación de series masivas, las basadas en hechos reales, las condenas erradas son un problema serio en el país del norte. En 2016, el President’s Council of Advisors on Science and Technology (Consejo Asesor del Presidente en Ciencia y Tecnología - PCAST) presentó el informe “Ciencia forense en los tribunales penales de Justicia: asegurando la validez científica de los métodos basados en comparaciones de características”, que había sido encargado por Barack Obama. Un paquete de disciplinas fueron sometidas a una serie de preguntas: ¿el método es fiable?, ¿cuán subjetivos son sus dictámenes?, ¿cuál es su tasa de falsos positivos?, ¿cómo se evalúa la aptitud de los peritos? El documento reseña que la consolidación de la genética derivó en el examen de los resultados de otras especialidades: “La revisión de condenas de casos cerrados mediante tests de ADN ha conducido a la exoneración de hasta 342 acusados”. Según datos de Innocence Project, entre 1989 y 2020, el 43% de las condenas que al haber sido revisadas utilizando la genética resultaron ser erróneas se habían fundado en métodos como el análisis del cabello, de las marcas de mordedura, de las huellas de calzado, los cotejos balísticos y los olores detectados por perros. Estas técnicas se basan en la comparación de características entre muestras —por ejemplo, entre una tomada de la escena del crimen y otra proveniente del sospechoso—. El PCAST concluye que la comparación de ADN es un método fiable, objetivo y con una tasa de error bajísima, siempre que la toma de muestras y el análisis respeten los protocolos. Respecto de todas las otras técnicas que fueron analizadas, el informe plantea problemas de distinta gravedad y en algunos casos recomienda directamente dejar de usarlas.

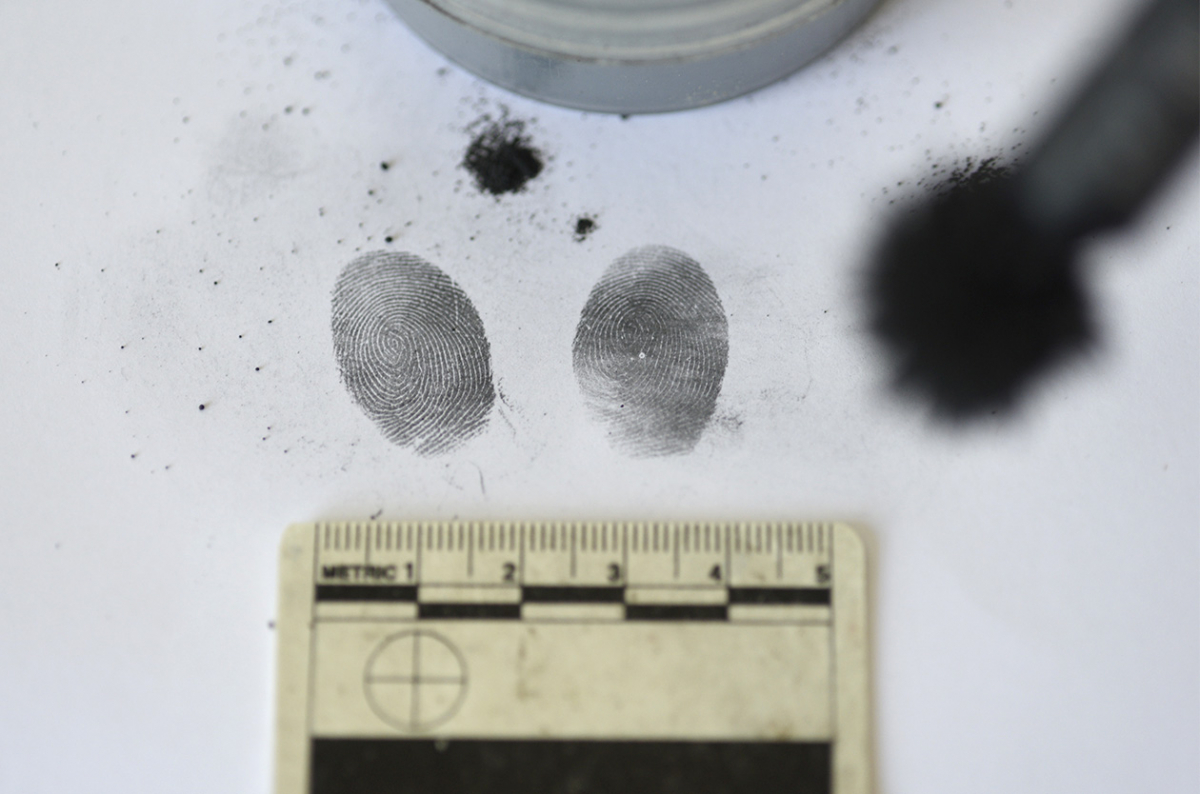

La primera vez en la historia que se utilizaron las huellas dactilares para resolver un crimen tuvo lugar en Necochea, provincia de Buenos Aires, en 1892 y por iniciativa del policía Juan Vucetich, a quien se lo suele relatar como el inventor del método, aunque su historia es bastante más coral. Casi 125 años después, el PCAST revisó la técnica que consiste en recuperar una huella latente de una superficie y compararla con las impresiones dactilares de la persona investigada. Afirmó que la “tasa de falsos positivos podría llegar a ser tan alta como de 1 error cada 306 casos de acuerdo con el estudio del FBI. (…) El potencial impacto perjudicial es inusualmente alto porque los miembros del jurado suelen sobreestimar el valor probatorio de un cotejo positivo entre muestras”. El PCAST subraya que el propio Departamento de Justicia sostuvo durante mucho tiempo que los cotejos positivos de huellas latentes eran “infalibles”, antes de reconocer que esta afirmación era un error.

Una parte de la odorología forense busca hallar objetos o personas a través del aroma que desprenden, una técnica de comparación de características que requiere una mediación no humana: el perro. Dentro de esta disciplina, se educa a los animales a buscar personas vivas y muertas —por ejemplo, en situaciones de rescate en catástrofes— y a oler valijas para detectar drogas en los aeropuertos. Pero hay algunos que sostienen que hay “perros de rastro específico” que, siempre a través del olfato, también son capaces de establecer con certeza que una persona estuvo en un lugar. Cuando se los usa para acusar a alguien de haber tenido secuestrada a una víctima o de haber estado en un vehículo se está afirmando que un perro es capaz de identificar. Ni el animal, ni su olfato, ni el hombre que dice interpretar sus ladridos y movimientos, ni las moléculas de olor humano y su relación con el ambiente fueron nunca sometidos a un volumen equivalente de investigación y controles al que atravesaron los genes y las huellas dactilares para ser consideradas vías fehacientes de identificación.

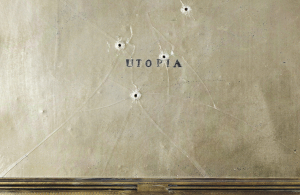

operativo clamor

“Tienen herramientas, tienen a quién llamar, tienen equipos de criminalistas en la Justicia y si no los tienen los pueden contratar. Sin embargo, parece ser que cuando alguien presenta un perito de cualquier especialidad, de cualquier disciplina, es palabra santa”, dice Silvia Bufalini, criminalista con décadas de experiencia en investigaciones de muertes violentas, incluidos casos de violencia estatal como el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel en el lago Mascardi. Se refiere a un sistema judicial que avala el ingreso a las causas de métodos sin aval científico y de personajes sin escrúpulos. Los perros no son el único problema: “En la balística pasa, pasa también con gente que te vende una reconstrucción virtual a través de un software porque en realidad lo que quiere es venderte el software”.

Marcos Herrero tocó el pico de su fama durante la desaparición de Facundo Astudillo Castro, el 30 de abril de 2020. La incertidumbre se extendió durante más de tres meses, en medio de la pandemia, hasta el 15 de agosto cuando fue encontrado muerto en el estuario de Bahía Blanca. La sospecha de que la Policía Bonaerense era responsable politizó el caso, y la disputa por la verdad intensificó la cobertura mediática. Herrero y su perro Yatel, un pastor alemán, se convirtieron en protagonistas: entre julio de 2020 y febrero de 2021 el adiestrador aseguró que el animal había marcado la presencia de Facundo en vehículos, calabozos y otras dependencias policiales, y encontrado objetos que le pertenecían: un amuleto en forma de vaquita de San Antonio y la piedra de un collar. En el ecosistema de la ciencia forense y la criminalística, Herrero no tenía una buena reputación. No hay consenso sobre cuánto dura exactamente el olor humano en un ambiente, pero ningún instructor de perros serio sostiene que vaya más allá de las 72 horas. En su declaración en el juicio por el crimen de Anahí Benítez, Schettler sostuvo que “después de las 12 horas un rastro no es fiable”. Los videos de los procedimientos mostraban escenas que no se habían preservado, situaciones caóticas, nada parecido a un entorno propicio para una pericia científica. Sin embargo, el sesgo de confirmación se impuso sin encontrar límites: buena parte de los medios de comunicación dieron crédito a los elementos aportados por el adiestrador que se presentaron como las claves para demostrar la participación de la Policía Bonaerense. Años después, en marzo de 2023, Herrero fue condenado en Mendoza por haber introducido pruebas falsas en la investigación de la desaparición de Viviana Luna, el 8 de diciembre de 2016. La familia de Viviana, influenciada por la propaganda sobre las capacidades de los perros de Herrero, le había pagado una suma que hoy equivaldría a varios millones de pesos. Herrero dijo haber encontrado un cráneo y un papel con anotaciones que vinculaban la ausencia de la mujer con un crimen del poder. Los análisis científicos dictaminaron que los restos óseos no eran de Viviana, y no solo eso: pertenecían a la misma persona que una mandíbula que el adiestrador había hallado cuando participó en la causa por la desaparición de Marcela López, en Santa Cruz. Se trataba de los huesos de un hombre, cuya identidad no se averiguó. La investigación de la muerte de Astudillo Castro está abierta aún, desde hace un año se espera el resultado del entrecruzamiento de las llamadas telefónicas entre los policías denunciados.

En el medio, entre el apogeo y el declive de Herrero, tres hombres fueron condenados a prisión perpetua por el asesinato de Araceli Fulles, de 22 años, en abril de 2017 en José León Suarez, provincia de Buenos Aires. Según los fundamentos del tribunal, “la evidencia fundamental” fue el hallazgo, por parte del instructor y su perro Alcón, de rastros de olor de Araceli en distintas oficinas de un corralón de materiales en el que trabajaban los acusados y en el vehículo de uno de ellos.

“La Justicia apunta por negligencia o también de manera intencional, porque también acá hay una parte de intencionalidad, de buscar chivos expiatorios frente a casos en donde hay mucha presión para resolverlos”, dice Garrido a partir de su experiencia en investigaciones que usaron a los perros para justificar condenas y en otras donde la mala ciencia forense también jugó un papel; entre ellas, la causa conocida como “el crimen de las turistas francesas”, el asesinato en Salta de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, en la que Santos Clemente Vera fue liberado en diciembre de 2024, por orden de la Corte Suprema, después de pasar once años encarcelado. Cuenta Garrido que en el juicio por el crimen de Anahí “empezaron a saltar cosas horribles sobre la presión política para que se resolviera de manera inmediata, justo había coincidido el femicidio con las PASO que tenían lugar a la semana siguiente. (…) En el juicio quedó acreditado que se intervino la fiscalía con funcionarios de inteligencia”. Esas maniobras, que involucraban al gobierno provincial de María Eugenia Vidal, quien se refirió a Bruno como “el Messi de los perros”, y al procurador provincial Julio Conte Grand, no fueron investigadas.

En el segundo juicio contra Marcos Bazán la estrategia de Innocence Project Argentina fue colmar la sala de audiencias de especialistas en odorología forense que explicaron sus límites. Todos, incluso aquellos a quienes el adiestrador Tula había mencionado como sus referentes, dijeron que la conducta del perro Bruno había sido inducida. Nadie sostuvo que el olor es como una huella digital. En mayo de 2023, Bazán fue absuelto. Estuvo cinco años y dos meses en una cárcel. La decisión aún debe ser ratificada porque la familia de Anahí la apeló, convencida de aquella culpabilidad instalada por un cocktail fatal de espectacularización. En diciembre de 2023, los tres condenados a perpetua por el homicidio de Araceli Fulles fueron absueltos por el Tribunal de Casación Bonaerense. La familia de la chica también recurrió la decisión. “Hay otro factor problemático: la gran desigualdad de recursos que tienen las personas en el sistema penal —concluye Garrido—. Vos tenés hipotéticamente la posibilidad de controvertir la prueba, pero es una posibilidad a veces meramente abstracta porque en general los acusados que caen bajo las garras del sistema penal no tienen los recursos para contratar un científico”.

las cosas y las palabras

En La calavera de Mengele. El advenimiento de una estética forense Thomas Keenan, especialista en literatura comparada y derechos humanos, y Eyal Weizman, fundador de Forensic Architecture, analizan el impacto del ingreso de la antropología forense, a mediados de la década de 1980, en la investigación de crímenes masivos. Ese acontecimiento significó la aparición de los huesos en esa plaza pública particular que es el espacio judicial, complementando —y a veces desplazando— la palabra de los testigos.

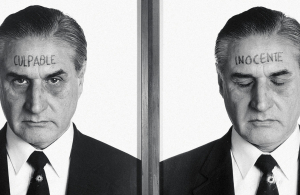

Las metáforas importan, por no decir que al final del día son lo que más importa: expresiones como “los huesos no mienten” o “el cadáver habla” afirman que hay una verdad en lo inanimado, algo que de allí podemos extraer para sacar nuestras humanas conclusiones. “La ciencia forense implica, entonces, una relación entre tres componentes: un objeto, un mediador y un foro”, escriben Keenan y Weizman. La reconstrucción de los hechos —que, como dice la historiadora de la ciencia Lorraine Daston, “son a menudo borrosos y parpadeantes”— requiere hacer hablar a los objetos, una prosopopeya como la que sucede en los cuentos infantiles cuando un zorro, un espejo o una cereza pueden conversar.

En nuestro país, el conocimiento experto aplicado a la investigación judicial fue capaz de escalar grandes obstáculos. Permitió, por ejemplo, hacer hablar a los genes para que fuera posible recuperar a las hijas y los hijos robados a los militantes revolucionarios. Y otras veces, en cambio, es un fraude; entonces lo real se escapa, como ruido sin forma. En junio de 2024, en la investigación de la desaparición de Loan Peña, que entonces tenía cinco años, otra vez se usó a los perros para presentar un caso como resuelto: ocho días después de que el niño se había perdido las autoridades judiciales afirmaron que los canes marcaron dos vehículos. Los medios de comunicación transmitieron en vivo. Loan sigue desaparecido. Si no se la trata con cuidado a veces la verdad puede ser tan evanescente como el olor humano.