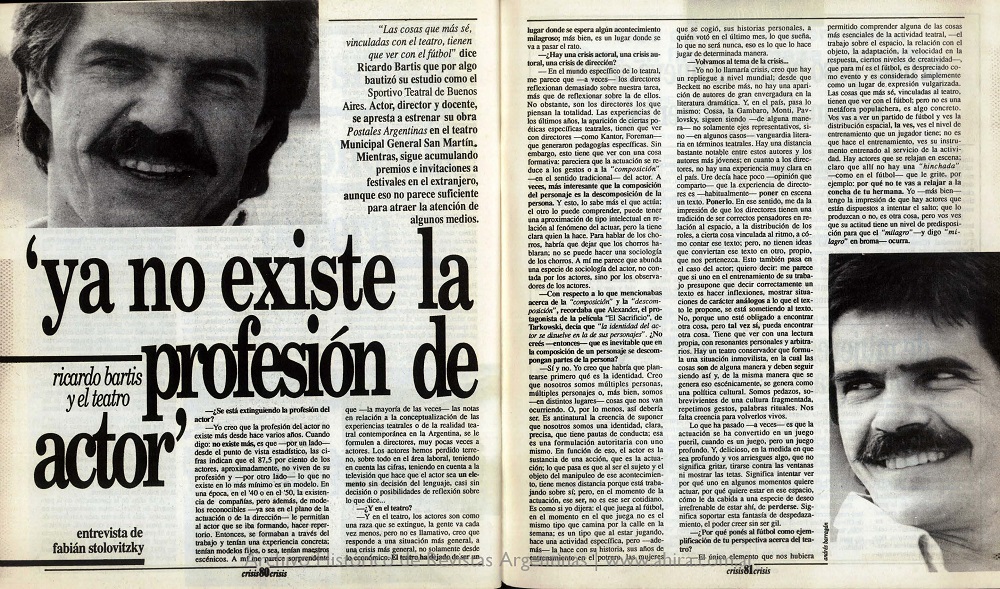

"Las cosas que más sé, vinculadas con el teatro, tienen que ver con el fútbol" dice Ricardo Bartis que por algo bautizó su estudio como el Sportivo Teatral de Buenos Aires. Actor, director y docente, se apresta a estrenar su obra Postales Argentinas en el teatro Municipal General San Martín. Mientras, sigue acumulando premios e invitaciones a festivales en el extranjero, aunque eso no parece suficiente para atraer la atención de algunos medios.

¿Se está extinguiendo la profesión del actor?

—Yo creo que la profesión del actor no existe más desde hace varios años. Cuando digo: no existe más, es que —por un lado—desde el punto de vista estadístico, las cifras indican que el 87,5 por ciento de los actores, aproximadamente, no viven de su profesión y —por otro lado— lo que no existe en lo más mínimo es un modelo. En una época, en el '40 o en el '50, la existencia de compañías, pero además, de modelos reconocibles —ya sea en el plano de la actuación o de la dirección— le permitían al actor que se iba formando, hacer repertorio. Entonces, se formaban a través del trabajo y tenían una experiencia concreta; tenían modelos fijos, o sea, tenían maestros escénicos. A mí me parece sorprendente que —la mayoría de las veces— las notas en relación a la conceptualización de las experiencias teatrales o de la realidad teatral contemporánea en la Argentina, se le formulen a directores, muy pocas veces a actores. Los actores hemos perdido terreno, sobre todo en el área laboral, teniendo en cuenta las cifras, teniendo en cuenta a la televisión que hace que el actor sea un elemento sin decisión del lenguaje, casi sin decisión o posibilidades de reflexión sobre lo que dice…

¿Y en el teatro?

—Y en el teatro, los actores son como una raza que se extingue, la gente va cada vez menos, pero no es llamativo, creo que responde a una situación más general, a una crisis más general, no solamente desde el lugar donde se espera algún acontecimiento milagroso; más bien, es un lugar donde se va a pasar el rato.

¿Hay una crisis actoral, una crisis autoral, una crisis de dirección?

— En el mundo específico de lo teatral, me parece que —a veces— los directores reflexionan demasiado sobre nuestra tarea, más que de reflexionar sobre la de ellos. No obstante, son los directores los que piensan la totalidad. Las experiencias de los últimos años, la aparición de ciertas poéticas específicas teatrales, tienen que ver con directores —como Kantor, Foreman—que generaron pedagogías específicas. Sin embargo, esto tiene que ver con una cosa formativa: pareciera que la actuación se reduce a los gestos o a la "composición" —en el sentido tradicional— del actor. A veces, más interesante que la composición del personaje es la descomposición de la persona. Y esto, lo sabe más el que actúa; el otro lo puede comprender, puede tener una aproximación de tipo intelectual en relación al fenómeno del actuar, pero la tiene clara quien la hace. Para hablar de los chorros, habría que dejar que los chorros hablaran; no se puede hacer una sociología de los chorros. A mí me parece que abunda una especie de sociología del actor, no contada por los actores, sino por los observadores de los actores.

Con respecto a lo que mencionabas acerca de la "composición" y la "descomposición", recordaba que Alexander, el protagonista de la película "El Sacrificio", de Tarkowski, decía que "la identidad del actor se disuelve en la de sus personajes". ¿No crees —entonces— que es inevitable que en la composición de un personaje se descompongan partes de la persona?

—Sí y no. Yo creo que habría que plantearse primero qué es la identidad. Creo que nosotros somos múltiples personas, múltiples personajes o, más bien, somos —en distintos lugares— cosas que nos van ocurriendo. O, por lo menos, así debería ser. Es antinatural la creencia de suponer que nosotros somos una identidad, clara, precisa, que tiene pautas de conducta; esa es una formulación autoritaria con uno mismo. En función de eso, el actor es la sustancia de una acción, que es la actuación; lo que pasa es que al ser el sujeto y el objeto del manipuleo de ese acontecimiento, tiene menos distancia porque está trabajando sobre sí; pero, en el momento de la actuación, ese ser no es ese ser cotidiano. Es como si yo dijera: el que juega al fútbol, en el momento en el que juega, no es el mismo tipo que camina por la calle en la semana; es un tipo que al estar jugando, hace una actividad específica, pero —además— la hace con su historia, sus años de entrenamiento en el potrero las mujeres que se cogió, sus historias personales, a quién votó en el último mes, lo que sueña, lo que no será nunca, eso es lo que lo hace jugar de determinada manera.

Volvamos al tema de la crisis…

- Yo no lo llamaría crisis, creo que hay un repliegue a nivel mundial; desde que Beckett no escribe más, no hay una aparición de autores de gran envergadura en la literatura dramática. Y, en el país, pasa lo mismo: Cossa, la Gambaro, Monti, Pavlovsky siguen siendo —de alguna manera— no solamente ejes representativos, sino —en algunos casos— vanguardia literaria en términos teatrales. Hay una distancia bastante notable entre estos autores y los autores más jóvenes; en cuanto a los directores no hay una experiencia muy clara en el país. Ure decía hace poco —opinión que comparto— que la experiencia de directores es habitualmente poner en escena un texto. Ponerlo. En ese sentido, me da la impresión de que los directores tienen una tradición de ser correctos pensadores en relación al espacio, a la distribución de los roles, a cierta cosa vinculada al ritmo, a cómo contar ese texto; pero no tienen ideas que conviertan ese texto en otro, propio, que nos pertenezca. Esto también pasa en el caso del actor; quiero decir: me parece que si uno en el entrenamiento de su trabajo presupone que decir correctamente un texto es hacer inflexiones, mostrar situaciones de carácter análogos a lo que el texto le propone, se está sometiendo al texto. No porque uno esté obligado a encontrar otra cosa, pero tal vez sí, pueda encontrar otra cosa. Tiene que ver con una lectura propia, con resonantes personales y arbitrarias. Hay un teatro conservador que formula una situación inmovilista, en la cual las cosas son de alguna manera y deben seguir siendo así y, de la misma manera que se genera eso escénicamente, se genera como una política cultural. Somos pedazos, sobrevivientes de una cultura fragmentada, repetimos gestos, palabras rituales. Nos falta creencia para volverlos vivos. Lo que ha pasado —a veces— es que la actuación se ha convertido en un juego pueril, cuando es un juego, pero un juego profundo. Y delicioso, en la medida en que sea profundo y vos arriesgues algo, que no significa gritar, tirarse contra las ventanas ni mostrar las tetas. Significa intentar ver por qué uno en algunos momentos quiere actuar, por qué quiere estar en ese espacio, cómo le da cabida a una especie de deseo irrefrenable de estar ahí, de perderse. Significa soportar esta fantasía de despedazamiento, el poder creer sin ser gil.

¿Por qué ponés al fútbol como ejemplificación de tu perspectiva acerca del teatro?

El único elemento que nos hubiera permitido comprender alguna de las cosas más esenciales de la actividad teatral, —el trabajo sobre el espacio, la relación con el objeto, la adaptación, la velocidad en la respuesta, ciertos niveles de creatividad—, que para mí es el fútbol, es despreciado como evento y es considerado simplemente como un lugar de expresión vulgarizada. Las cosas que más sé, vinculadas al teatro, tienen que ver con el fútbol; pero no es una metáfora populachera, es algo concreto. Vos vas a ver un partido de fútbol y ves la distribución espacial, la ves, ves el nivel de entrenamiento que un jugador tiene; no es que hace el entrenamiento, ves su instrumento entrenado al servicio de la actividad. Hay actores que se relajan en escena; claro que allí no hay una "hinchada" —como en el fútbol— que le grite, por ejemplo: por qué no te vas a relajar a la concha de tu hermana. Yo —más bien—tengo la impresión de que hay actores que están dispuestos a intentar el salto; que lo produzcan o no, es otra cosa, pero vos ves que su actitud tiene un nivel de predisposición para que el "milagro"—y digo "milagro" en broma— ocurra.