La muerte, en poco más de cuatro meses de Pino Solanas y de Carlos Menem, abre la puerta de un ejercicio interesante. ¿De qué manera recibió el cine argentino los movimientos iniciales y escandalosos del gobierno asumido en medio de la hiperinflación de 1989?

Lo primero que hay que decir es que la relación de aquella gestión peronista con el cine estuvo marcada, en sus primeros años, por una conducta errática. Frente a la política de fomento del gobierno radical, que estuvo centrada en torno de la figura de Manuel Antín y cuya política de apoyo a los operaprimistas había devuelto al cine argentino al siempre codiciado escenario internacional (por primera vez una película argentina había ganado el Oscar), a lo largo del primer período menemista el Instituto Nacional de Cinematografía (INC) osciló entre cinco directores diferentes: el veterano cineasta René Mugica; el oscuro José Anastasio; Octavio Getino, dedicado durante los años setenta a la realización de cine militante y fundador del grupo Cine Liberación; Guido Parisier, empresario de la noche, dueño del night club Hippopotamus; y Antonio “Puche” Ottone, un cineasta de vaga militancia peronista.

Con ese variopinto seleccionado, el flamante gobierno debía no solo continuar la tarea de su exitosísimo predecesor, sino (y he aquí acaso una paradoja) hacer frente a la mayor crisis de la industria cinematográfica desde la creación del INC: si el promedio de películas filmadas en el país había sido, tradicionalmente, de entre 30 y 40, los primeros años noventa veían ese número reducido a 12 en 1991 y a 14 en 1992; los 900 cines de principios de los ochenta eran, diez años después, alrededor de un tercio; los 63 millones de espectadores de 1984 se habían vuelto, en 1991, un poco más de 15 millones. El cine argentino (por la hiperinflación, pero también por la caída de la asistencia a las salas, producto de la extraordinaria revolución del videohome) estaba desfalleciendo y nadie sabía demasiado qué hacer para devolverle la vitalidad que, apenas cinco años atrás, parecía irrefrenable. No resulta extraño, entonces, que la disolución del INC figurara en el proyecto inicial de la Ley de Emergencia Económica y que hubiera corrido la misma suerte que la Junta Nacional de Granos de no ser por la gestión de Getino y de otros miembros del sector agrupados en el llamado Espacio Audiovisual Nacional. Nadie sabía demasiado qué hacer: tampoco los cineastas.

el cine soy yo

La época de Antín en los ochenta había establecido como modelo un tipo de película que se reveló exitosa: el film comercial de calidad. Una sucesión de películas (Camila, La historia oficial, El exilio de Gardel, La película del rey, Miss Mary, Sur, Hombre mirando al Sudeste) habían logrado torcer, en gran parte de la opinión pública, la idea cimentada desde siempre de que El proyecto menemista estaba en su esplendor y el cine no parecía capaz de ofrecer otra cosa para detenerlo que canciones de protesta y parábolas de un cándido idealismo. el cine argentino era, al decir de un famoso escritor, “un milagro adverso”; por el contrario, esos cinco o seis años de obras célebres parecieron establecer un extraño pacto con el caudal de personas de clase media que, pasara lo que pasare, cada fin de semana acudía a los cines de la calle Lavalle, de la Avenida Santa Fe o Cabildo, o a los todavía vigentes circuitos barriales. Ese pacto, sin duda, estaba sostenido por una serie de factores más sociológicos que cinematográficos: el llamado destape. Básicamente la presencia en los films de escenas sexuales o, al menos, de mujeres desnudas, fue la punta de lanza –necesaria pero no suficiente– de un compromiso de la industria cinematográfica con sus espectadores: demostrar, a cada paso, que la censura no existía más y que sin ella el cinematógrafo podía ocupar su lugar natural de arte popular que miraba a la sociedad a la cara y era, a la vez, capaz de ampararla y desafiarla.

Tal vez allí haya radicado, finalmente, la escasa duración del idilio establecido entre los espectadores ávidos de renovar la conciencia de sí mismos y el revitalizado cine nacional. Una vez que la euforia democrática cedió paso a otros problemas más acuciantes (el fracaso del Plan Austral, la hiperinflación, las rebeliones militares, las concesiones y flaquezas en la política de Juicio y Castigo), el público rápidamente moderó sus votos de confianza. Se hartó rápido: de agradecer un cine que era capaz de enfrentarse a la historia reciente, pasó, sin demasiado trámite, a deplorar una serie de películas que –según un prejuicio que extrañamente sigue vigente– “son todas de desaparecidos”.

Desde luego, semejante divorcio prematuro no es en modo alguno ajeno a las decisiones de los cineastas. Puenzo, por ejemplo, después de que su opera prima lo convirtiera poco menos que en el Cineasta Nacional, apostó en cambio a una improbable carrera en Hollywood, sin conseguir que el reemplazo de Héctor Alterio por Gregory Peck o el de Norma Aleandro por Jane Fonda resultara atractivo para nadie: ni el público de su nueva patria cinematográfica, ni aquella que, hasta hacía poco, había sostenido su meteórica carrera, prestó atención al film: ¿Qué tenía que ver Ambrose Bierce con nada de lo que estaba pasando a uno u otro lado del canal de Panamá? Tampoco María Luisa Bemberg salió indemne de las veleidades de la audiencia: Su propia coproducción (la biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, con una estrella en ascenso como Assumpta Serna) resultó asimismo una frustración. Los pasos siguientes de sendos directores no consiguieron torcer ese rumbo, aún recurriendo a Mastroianni, a William Hurt o al propio Camus en reemplazo de Carlos Fuentes y Octavio Paz. La suerte de ese cine de la post- dictadura estaba echada. No eran las películas sino su extraña habilidad para conectar con su tiempo lo que había sostenido su efímero esplendor.

Otra conclusión que puede obtenerse revisando el azaroso recorrido del menemismo en el terreno del cine es que esa lista de nombres demuestra en qué medida la ruptura del flamante gobierno menemista con las bases ideológicas previas a su rutilante transformación neoliberal, estuvo lejos de aplicarse a lo que suele llamarse “campo de la cultura”. En otras palabras, salvo René Mugica (un militante socialista que renunció a los tres meses), todos los demás directores del INC eran militantes peronistas. Esto marca un matiz en la forma en que el menemismo es habitualmente percibido. Si tras ganar las elecciones con su pintoresco aspecto patilludo y su retórica mazorquera, había sorprendido a todo el mundo al nombrar como Ministro de Economía a un ejecutivo de Bunge y Born, al acercarse al liberalismo económico de Alsogaray y por mantener “relaciones carnales” con Estados Unidos, ese formidable viraje no se aplicó con la misma radicalidad a las cuestiones artísticas. Dicho de otro modo: nadie puso a cargo del INC a un representante de la Motion Pictures Asociation of America ni al gerente de la filial local de la 20th Century Fox. Muy por el contrario, el nuevo gobierno cedió esos espacios simbólicos a una extraña entente conformada por el peronismo conservador de raigambre folklórico-revisionista y a una rémora de los antiguos movimientos de cine insurgente, a los que veinte años de exilio y represión parecían haber empujado al espectro de su ideología más próximo al nacionalismo.. Evidentemente, estoy hablando de Jorge Asís y Julio Márbiz. Si Menem supo coquetear en medio de su campaña presidencial con los arrebatos sanmartinianos de Mohamed Seineldín, para apenas unos meses después de asumida la presidencia someterlo a una lluvia de balas, nada de ese cambio de rumbo se manifestó en el terreno de la política cultural.

Menem no necesitó ni de la censura ni de la construcción de relato alguno. Sus actos -desmedidos, escandalosos, payasescos- desmontaban cualquier relato posible (al igual que cualquier crítica) en medio de un arrebatado torbellino de excentricidad. Su desenfrenada amoralidad (mentía, bromeaba, se comportaba con el desenfado de un proxeneta o de un tahúr) dejaba a cualquier tipo de ficción crítica al nivel de un reclamo mojigato y desangelado. Menem no necesitó censurar, por ejemplo, “El caso María Soledad”, de Héctor Olivera (sobre un asesinato cometido por gente cercana al poder político catamarqueño, de notoria adscripción oficialista). Simplemente dejaba que el vetusto objeto crítico se marchitara en el olvido. ¿Qué podían hacer esos adocenados productos fílmicos destinados a una clase media cada vez más pequeña, al lado de la incesante aventura patafísica que el gobierno y el presidente de la república proveían a cada momento desde los diarios y los noticieros?

En tanto vehículo de difusión estratégica, a Menem parecía tenerlo sin cuidado: sus máximos amigos del sector eran Gerardo Sofovich (cuya dedicación a los programas ómnibus de televisión dominical habían desplazado en su biografía al director y libretista) y Víctor Bo, cuya relación más fuerte con la industria consistía en haber interpretado al personaje de “Delfín” en la saga de Los superagentes. Nada podía verse en su gobierno de esa necesidad de propaganda, de afirmación ideológica e incluso de adoctrinamiento que desde siempre caracterizó al peronismo. Menem no tuvo su Apold. Su comportamiento recordaba mas bien al Perón del 54 -el de la UES, el de las motonetas, el de Nelly Rivas- que al omnisapiente proveedor de refranes políticos descripto en la segunda parte de La Hora de los Hornos. No había doctrina: había una permanente comedia que se refrendaba en los actos y cuya chabacanería festiva diluía por improcedente cualquier objeción política o moral. No necesitaba de la cultura, le bastaba con la tácita y casi omnímoda aprobación de la llamada farándula: los personajes del deporte y la televisión, con los cuales no aspiraba a confundirse sino a brillar con la fuerza de un Rey. Menem no necesitaba del cine: el cine era él.

mal viaje

Mientras esa copiosa mise en scène carnavalesca avanzaba desdibujando como pocas veces el límite entre la política y la ficción, otra épica comenzaba a gestarse desde el lado opuesto: el 22 de mayo de 1991, al salir de los estudios de Cinecolor, dos hombres vestidos de payasos rodearon a Pino Solanas y le dispararon seis balazos en las piernas, cuatro de los cuales dieron en el blanco. “Si no te callás…”, amenazaron los disfrazados, “…la próxima es en la cabeza”. La imagen de Solanas despotricando desde la camilla, acusando “al menemismo con mayúsculas” de ser el responsable del atentado y anunciando que “los argentinos no nos vamos a callar” y que “defenderemos nuestro patrimonio con uñas y dientes”, recorrió el mundo y la entereza con que la víctima de la balacera hacía caso omiso a los consejos de los sicarios lo colocaba en una posición poco menos que heroica.

El extraño origen del episodio habían sido, en apariencia, las fuertes declaraciones que el cineasta había lanzado en días anteriores acerca de la escandalosa privatización de YPF, y no era algo excepcional en aquellas épocas que las denuncias sobre los negocios turbios del poder se acallaran a golpes, a navajazos o a los tiros. Sin embargo, la respuesta enfática de Pino lo elevó instantáneamente a un lugar de preeminencia entre los enemigos del gobierno. Al poco tiempo, funda el Frente del Sur. Un año después, es candidato a senador nacional por la Provincia de Buenos Aires. En 1993 es electo diputado como parte del recién fundado Frente Grande. Al año siguiente, conforma la lista de Convencionales Constituyentes en la Asamblea de Santa Fe.

La construcción de esa carrera política -que parece una réplica de la de Rance Stoddard en The Man who shot Liberty Valance, de John Ford- es, dentro de la tradición de la política argentina, claramente excepcional. No tanto porque el recién llegado se decidiera a dar el paso político tras ser víctima de una violencia que se supone relacionada con el Estado, sino por el hecho de que el protagonista fuera cineasta. En el momento del atentado, Solanas llevaba mucho tiempo sin estrenar, pero su última película (Sur) no solo había sido un éxito de público y crítica sino que le había valido el premio a mejor director en el Festival de Cannes, tal vez el máximo logro que ningún cineasta argentino haya alcanzado nunca. La posibilidad de un héroe cineasta enfrentado a los poderes del imperialismo y la corrupción resultaba a todas luces un caso anómalo tanto para la política como para el cine nacional, cuyos realizadores (con excepción de los también peronistas Hugo del Carril y Leonardo Favio) rara vez resultaban reconocibles para el gran público. No es descabellado señalar que, mirado a la distancia, aquel duelo entre Solanas y Menem no encuentre paralelo a la hora de establecer los acontecimientos cinematográficos de los primeros años noventa.

Pero ese duelo simbólico iba a verse resuelto, contra todo pronóstico, menos desde la política que desde el cine. En efecto, casi un año después de su atentado, Solanas estrenó aquel fillm en el que estaba trabajando aquella tarde de los payasos y las balas: El viaje. La película se iniciaba en Ushuaia (el culo del mundo, según postulaba la propia narración) y seguía, después de una larga introducción fueguina, los pasos de su protagonista (cuyo nombre –ya una aberración estética– era Martín Nunca) hacia el norte del continente. Si sus dos films anteriores, con prolijo orden aristotélico, lo habían ocupado en los temas clásicos del exilio (El exilio de Gardel) y el regreso (Vuelvo al Sur), aquí aparecía el trayecto iniciático y la búsqueda del padre. Si el territorio de los dos precedentes eran el barrio recuperado, la patria evocada desde el exilio y, como es de rigor en la tradición porteña, París, aquí Solanas parecía intentar evocar otro mito del siglo XX: el peregrinaje hacia el corazón de la América del Sur (Indoamérica, proponía- un tanto pasada de moda- la narración), cuyo modelo manifiesto era el periplo motociclistico emprendido a comienzos de los años cincuenta por el Che Guevara. En el medio, como era habitual en el estilo pastiche del director, un abigarrado desfile de afinidades e influencias: el modo alegórico del último Fellini, el realismo mágico de Macondo en versión de Birri, la declamada artificialidad de Glauber Rocha, la metáfora gruesa y algo pop de H. G. Oesterheld. En segunda línea, los bandoneones de Piazzola y los coros de Gismonti enmarcaban una nueva aventura compositiva del propio Solanas, que acaso pretendía remedar el éxito de su anterior canción: Vuelvo al Sur, que a fines de los años ochenta hiciera popular Goyeneche. Esta vez, los versos de Solanas decían: Voy/ Hacia mi viaje voy /y… soñando partiré/ Sé que ya no sé quién soy (…). Los versos, más que al aventurero adolescente del film, parecerían referirse al propio cineasta que los había escrito.

En efecto, El viaje fue un fracaso en todos los órdenes posibles. No solo el público y la crítica la rechazaron masivamente, entre la indiferencia y la burla, sino que ese rechazo se hizo cargo de cierto súbito fastidio, que nadie parecía haber descubierto (o admitido) hasta el momento. Como si todo el mundo, de repente, descubriera que Solanas y su poética los tenían hartos.

otro país

No es este el lugar para dilucidar el fracaso del film, ni es el propósito de este artículo ejercer la crítica de cine. Con todo, algunas cosas de su estructura resultan evidentes. El film está dividido en tres partes: la primera, dedicada a los pesares del protagonista en el sur; la segunda, su paso por una Buenos Aires inundada de mierda, gobernada por un personaje llamado Doctor Rana (cuyo intérprete no era otra cosa que un imitador de Menem), munido de traje blanco y patas de acuanauta. El tercio final del film daba rápida cuenta del resto de América: un poco de Bolivia (en donde el camión del FMI aparecía recolectando el dinero de las cholas y vociferando en quechua por sus altoparlantes), un poco del Perú (un repaso turístico del Machu Pichu y una fugaz aventura sexual), Brasil (en la que los esforzados actores, para graficar el ajuste de Collor de Mello, debían decir sus líneas enfundados en estrictos arneses), hasta un apresurado final tropical declamado a los gritos.

Resulta evidente que Pino sacrificó la totalidad a su basta (y vasta) alegoría porteña y el resto (lo que quedaba del viaje en cuestión) fue dejado de lado ante esa obsesión creciente. Si bien su cine siempre había coqueteado con el ridículo (el humo de “La mesa de los sueños” de Sur, el repetido “Sin sentirse cucaracha/ ni bajarse la bombacha” de El exilio de Gardel), esta vez su gusto por el grotesco lo conducía sin escalas al territorio de la televisión. Pero si Gasalla (la referencia manifiesta de ese fragmento del film, de cuyo programa procedían además muchos de los actores que aparecían allí, incluído el propio Dr. Rana) elaboraba semana a semana una crítica social amparándose en un desborde circense, a Pino se le notaba, en cambio, la falta de humor. Todos sus dardos y sus gags estaban enfermos de didactismo: querían decir algo, con un énfasis que su envoltorio humorístico no alcanzaba a disimular. Lo mismo sucedía con los largos monólogos en off del protagonista en los que daba cuenta de sus pesares y dudas adolescentes. Había en ellos una falsedad intrínseca, una incapacidad de empatía con el sujeto de la ficción (un joven, en este caso) que hundía todo el juego en una gruesa manipulación. Era a Pino, no a sus personajes, a quienes oía el público en aquellos discursos melancólicos: ni siquiera se privaba de que su personaje, en un momento, anunciara (como una conclusión propia) que “Otro país es posible”: precisamente, el slogan de campaña de Pino como candidato a senador por el Frente del Sur.

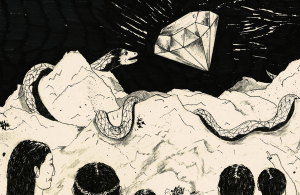

¿Estoy diciendo aquí que el futuro político de Solanas se vio truncado por una mala película? De ningún modo. ¿Estoy diciendo que el público al rechazar El viaje estaba de alguna manera poniéndole un límite a su autor como cineasta y político incipiente? Apenas señalo que la vieja idea de que el cine debe ser un vehículo para la transformación social es peligrosa. El cine es el cine y tiene sus reglas. No se puede hacer con él lo que se quiere, porque las imágenes (como los santos y los demonios de un trabajo de brujería) se vuelven contra nosotros y no perdonan.

último tango en buenos aires

Solanas, queriendo parodiar a Menem, sólo logró parodiarse a sí mismo: fue derrotado en el duelo que él había propuesto, con las armas que él mismo había elegido. En nada afectaron a su archienemigo las muecas con las que el heroico denunciante de un año atrás intentó desenmascararlo: ya todo el mundo sabía que Menem era así. Para Pino, en cambio, significó -sino el fin de su carrera como cineasta- la inauguración de la forma final en que su personaje era percibido: un tipo pintoresco, altanero y gritón, que iba por el mundo añorando las épocas pasadas y denunciando cosas. Acaso la distancia de los años corrija esa versión paródica de quien fue, a todas luces, un gran hombre. Bien ganada tiene Pino su gloria, después de tantos años de andar dando batallas.

Al poco tiempo del estreno de El viaje, otra fábula adolescente (Tango feroz) se estrenaba en las carteleras porteñas y lograba un interés popular (esencialmente juvenil), del cual el cine argentino se había demostrado incapaz en los años precedentes. Era, una vez más, una película sobre jóvenes hecha por viejos (la veterana Aída Bortnik era la responsable de la mayor parte del guion, poblada de refranes y de aforismos moralistas) y su visión de la rebeldía adolescente no resultaba menos paternalista que la de Solanas. Sin embargo, su puesta en escena publicitaria y un astuto disco de canciones pop y de versiones de los clásicos rockeros de los sesenta bastaron para triunfar allí donde había fallado el prócer de La hora de los hornos. ¿Qué había cambiado? Tal vez, precisamente, faltaba Pino. Si Tango feroz y El viaje decían prácticamente las mismas cosas, el público pareció agradecer en la primera cierta ligereza pop que lo eximía de los viejos militantes de los setenta y su permanente aire de reconvención y superioridad moral. En otras palabras: un leve optimismo que el film parecía permitirse intuir en el aire, como un amor de primavera. Otro país era posible pero la rebeldía pasteurizada de Tanguito parecía expresarla mejor que Solanas y sus sermones. Las clases medias antimenemistas -que compraban Página/12 los domingos, que elegían sus actividades de fin de semana tomando como guía la revista La Maga, que encontraban su catarsis cada domingo en los monólogos de Tato Bores, pero que también ampliaban su discoteca en Tower Records y se permitían su primer viaje a Europa- habían encontrado la medida exacta en la que el cine debía interpelarlos: “Pueden robarte el corazón / cagarte a tiros en Morón / pueden lavarte la cabeza / por nada… Pero el amor es más fuerte”.

El amor (o “el 1 a 1”) podían ser más fuertes, pero el 14 de mayo de 1995 la fórmula presidencial Menem-Ruckauf ganaba la elección presidencial con el 49,94% de los votos, seguido por el candidato Bordón, de PAIS/ Frepaso (29,30%), la UCR (16%) y el flamante partido del militar sedicioso Aldo Rico, Modín, en un lejano pero elocuente cuarto puesto. El proyecto menemista estaba en su esplendor y el cine no parecía capaz de ofrecer otra cosa para detenerlo que canciones de protesta y parábolas de un cándido idealismo.

En el cine, al menos, la hora de los viejos parecía haber llegado a su fin. Habían peleado sus últimas batallas, las habían peleado mal y a todas las habían perdido. En 1995, otro histórico fundador de Cine-Liberación, Gerardo Vallejo, filma la fantasmagórica Con el alma. Allí Martín Fierro y Don Quijote se pasean por los paisajes de Tafí del Valle reflexionando (cada uno desde su imitación y disfraz) sobre el estado del mundo. En un momento, al comienzo, Don Quijote se embarca en una ecológica defensa de las ballenas y parece apelar a las multitudes que los secundan. “No se engañe”, le apunta Fierro, “estamos solos”.

Tenía razón.