Hay que decirlo: la espectacularidad de la pandemia, su anomalía fulminante dentro de una cotidianidad que había acabado por convertir la novedad en rutina, resulta ideal para las diferentes tribus que, desde orientaciones diversas, disfrutan desde hace años anunciando el apocalipsis. Así, con mayor letalidad que el virus y con mayor desenfado, detrás de sus barbijos de outlaw, los globalifóbicos anuncian el fin del proceso iniciado con Marco Polo, los ecologistas describen la situación como el castigo (bien merecido) a la especie humana por parte de sus primos lejanos después de años de tiranía y explotación, la palabra extractivismo baila en las bocas de todos como si fuera Isadora Duncan, y los afiliados al Partido Obrero (pero ahora no solo ellos) determinan que el capitalismo, ahora sí, no va más.

El asunto no es nuevo, y la relación entre la peste y los agoreros es vieja como el mundo mismo. Acaso más interesante que esos estertóreos anuncios sea revisar en qué medida las novedades de las cuales dan cuenta estaban allí antes de que nos encerráramos en nuestras casas, y en qué medida la situación ha servido para darles una pátina de dignidad y hasta de urgencia. El entusiasmo con el que los hombres de todo el planeta se han refugiado en sus pequeños habitáculos es una señal inequívoca de que ese largo fin de semana de lluvia era algo que se estaba esperando desde hacía demasiado tiempo, sin que nadie llegara a advertirlo. Suponer que el mundo ha cambiado, o que cambiará, no tiene mayor sentido si no analizamos con cierta templanza cómo estaba la cosa en el instante anterior a que el anónimo gourmand del mercado de Wuhan sumergiera la cuchara en su sopa de murciélago.

Dejo a otros especialistas la neoxenofobia, la globalifobia ecologista, el retorno de los paternalismos políticos, la mutación de las políticas progresistas en meras formas superficiales del discurso, la infantilización del ciudadano, la hipersubjetivización banal de la experiencia política a través de los mecanismos digitales de expresión, y demás cuestiones importantes. Yo nada sé de eso. Los enanos son para los circos, y los circos son para los enanos. El circo de este enano se llamaba cinematógrafo y en los tiempos anteriores a la peste se había convertido en una cosa tan extraña, nos habíamos resignado a una versión tan distinta de él, que no está de más ensayar una serie de apuntes que nos recuerden qué era, cómo era y para qué era, ahora que nos dicen que está a punto de cambiar para siempre.

Perder el centro

Lo primero que hay que decir es que, en los primeros años del siglo XXI, el cinematógrafo había perdido por completo el lugar en la sociedad que lo había caracterizado en los cien años precedentes. Cada vez menos gente iba al cine. El centro de las ciudades, de los barrios y de los pueblos, que antes tuvieran su palacio de la ficción junto con la iglesia y el edificio municipal, había abandonado esos gigantescos auditorios a tareas funcionales como playas de estacionamiento y templos dedicados a los nuevos credos pentecostales. Las sociedades lamentaron esas mudanzas y esas desapariciones con tristeza y ánimo nostálgico, como quien despide una época pasada o se entristece ante el cierre del bodegón en el que transcurrieron sus mejores recuerdos, pero al que no iba hace quince años. Eso fue todo: una serie de notas coloridas y románticas, una enumeración de recuerdos, la añoranza de los fastos kitsch del cine Hindú o el Luxor, y a ahogar las penas en DVD o en programas de noticias. Nadie advirtió en qué medida esa pérdida del centro como eje del comportamiento de las masas ociosas generaría formas de pensamiento no menos descentradas; y en qué medida la sociedad iba a cambiar una vez que el vocablo salir (que sistemáticamente había definido una serie de prácticas ordenadas) perdiera todo significado. Salir: encontrarse en un bar, tomar una cerveza mientras se hacía la hora de entrar al cine ver la película, ir a comer a Pepito o elegir una porción de pizza en Güerrín, comprar un libro, de vuelta a La Paz y después quién sabe. El complejo tejido social y económico que implicó la desaparición de la película como centro de ese sistema planetario quedará, una vez más, a cargo de los especialistas. Para el oficio cinematográfico, en cambio, las consecuencias fueron más evidentes.

El primer fenómeno que hay que señalar es que, si bien las sociedades resignaron rápidamente lo que significaba ir al cine, no fueron igualmente elásticas a la hora de pensar lo que era una película. Como si no advirtieran la relación inexorable entre las grandes salas de apariencia imperial, preparadas para recibir millones de espectadores, y la materia de las imágenes destinadas a proyectarse en esas mismas salas, la imaginación social siguió pensando las películas como objetos fastuosos, de producción millonaria y aura resplandeciente. Los fastos de la industria del cine (las premières llenas de celebridades y fotógrafos, la noche de los Oscars, el sistema de estrellas y sus pequeñas industrias parasitarias) continuaron como si nada hubiera pasado, ahora convertidos en un ballet mecánico, dedicado a espectadores que ya no estaban allí. Ya nadie iba al cine, ya no había cines, pero todas las fiestas se seguían haciendo y los periodistas seguían hablando de ellas y los espectadores aceptaban mansamente ese simulacro. Pronto los grandes estrenos dejaron de hacerse en grandes cines y se resignaron a un rincón detrás del patio de comidas de un shopping, y uno veía pasar a las estrellas engalanadas entre las mesas de Burger King buscando la porción del gigantesco edificio en el que se amontonaban los fotógrafos. La imagen de la estrella que baja de un automóvil entre flashes de cámaras fotográficas se volvió imposible: el espacio público ya no las admitía. Darín debía dejar su auto en el estacionamiento del DOT, tomarse el ascensor, unos pisos de escalera mecánica, unos metros de tensión entre las mesas, para llegar finalmente al bálsamo de las fotos y los periodistas. Y ahí sí: como hace treinta, cincuenta, cien años, pero cada vez menos, cada día un poco menos. No es de extrañar entonces que ese boato, en forma imperceptible pero inapelable, fuese desplazándose desde el cine hacia el reino de su hermana mala, su máxima rival: la televisión. A fin de cuentas, ¿no era por televisión que la gente se relacionaba con esas caras y con esas historias? La televisión dejó de ser la que daba cuenta del cine, la que reestrenaba sus grandes piezas (¡Hollywood en castellano! ¡El mundo del espectáculo!) y se ocupaba de divulgar la vida de sus héroes, y pasó a ocupar el lugar central. Ahora provenían de la televisión –y no del cine– las estrellas, a quienes (en una sutil degradación astronómica) empezó a conocerse como “los famosos”.

Insisto: lo extraño del fenómeno no es esta sustitución de una farándula por otra sino la forma en que el cine, una vez despojado de su lugar central, siguió comportándose como si lo tuviera, y actuando para un público en cuya cabeza aún lo tenía. La contradicción flagrante del cinematógrafo en el siglo XXI es que se trataba de una práctica que cada vez daba menos dinero de la manera en que lo daba tradicionalmente (la venta de entradas), pero al que el público y la industria seguían exigiéndole que fuera caro.

Refugios

Desde luego, esa particular situación (que recuerda a la figura literaria decadentista del venido a menos) puede apreciarse en diferentes aspectos. De todas ellas, ninguna más evidente que aquella institución que ha acabado por convertirse en el último refugio del cine entendido según los parámetros del siglo XX: el festival. Desde mediados del siglo pasado, los festivales de cine funcionaron a la manera de gigantescas ferias o mercados persas; dicho de otra forma: instituciones cuya misión era mostrar y promover la abundancia. Allí llegaban los objetos más audaces y más raros, las piezas para sibaritas, las grandes hazañas del lenguaje y la técnica, las novedades de tierras remotas; también, como el folklore cinematográfico lo requería, constituían una expresión potenciada del brillo y el glamour, allí donde se mezclaban las estrellas americanas y europeas, y ambas ramas de esa aristocracia profana podían trabar contacto real con la aristocracia vieja. Grace Kelly casada con Rainiero de Mónaco explica esa figura. Como sugería el eslogan de una revista dedicada a las celebridades: la fama y el dinero, juntos. El Festival de Cannes funcionó desde entonces como el baile de palacio del cinematógrafo, la cima de su pirámide: el cine era allí, más que nunca, lo que estaba llamado a ser.

¿Qué pasa entonces con los festivales a comienzos del nuevo siglo, cuando el cine pierde su lugar en el centro del espectáculo? El fenómeno es curioso: en vez de opacarse, se multiplican hasta el infinito. Como si el planeta central hubiera estallado y se deshiciera en una lluvia de asteroides, los festivales de cine comenzaron una expansión descomunal. No es descabellado decir que promediando la segunda década del siglo eran más las ciudades que tenían su propio festival que las que aún no habían conseguido hacerse de uno. Las razones de este desarrollo insólito no son demasiado oscuras: por un lado, en un mundo dominado por la incipiente noción de “industria cultural”, que prefería lo visible por encima de lo eficaz, los festivales se volvieron una manera fácil de sacarle dinero al Estado, cada vez más desorientado (y obligado, al mismo tiempo, por un inesperado consenso social) en el manejo de las partidas públicas de sus heteróclitas direcciones o secretarías de Cultura. Un festival, que llama la atención, que mueve gente, que implica comercio y visibilidad, tiende a parecerle bien a todo el mundo. Los temerosos burócratas culturales (siempre envueltos en una peligrosa timba en la que se juegan sus carreras, en una azarosa mezcla de prudencia y audacia) sentían que podían poner allí sus dineros con una relativa seguridad.

Un detalle superficial explica esta formidable epidemia: en los años noventa era habitual ver en los afiches de los films –en los argentinos, pero también en los polacos o los iraníes– pequeños símbolos de laureles envolviendo letras de tamaño microscópico. Esas mínimas medallas indicaban que el film había ido a festivales; eso determinaba su prestigio y que el espectador debía verlos. Diez o quince años después, el número de esos laureles se había multiplicado tanto que a menudo ocupaban una porción del espacio gráfico aún mayor que el tradicional zócalo destinado a los nombres del equipo técnico. A mediados de la década de 2010, esas mínimas distinciones comenzaron a desaparecer de los carteles. No eran necesarias ya: se entendía que todo film había ido a un festival. Si no había ido a uno, no existía.

Algo más merece ser dicho sobre este último punto. No solo por hipertrofia de festivales es que empezó a dejar de mencionarse en las piezas publicitarias los viajes por el mundo de tal o cual película. También por la desaparición de una creencia: aquella que sugería que el éxito en festivales podía colaborar a que la gente fuera a ver los films al cine cuando se estrenaran. Esa inducción se volvió falsa. Ahora la gente veía esas películas solo en los festivales, convertidos en reductos que, más que una instancia de gloria o de consagración, se convirtieron en la condición misma de existencia de los films. Las películas se hacían para ser mostradas en los festivales, para ir saltando de un festival a otro como Roger Moore sobre los cocodrilos, y esa sucesión de viajes constituía, la mayor parte de las veces, la totalidad de su experiencia de exhibición cinematográfica antes de terminar su vida en los asilos numéricos del streaming y la descarga.

Eso, antes de la cuarentena, era cada vez más así: un film tenía un año, a lo sumo dos (si conseguía entrar al circuito americano o asiático) para existir. En ese tiempo estaba en boca de todo el mundo, su director se hacía famoso, recorría las capitales de Europa sin pagar ni hotel ni pasajes y nutría su arsenal de libretas Moleskine y de ropas de H&M. Una vez que esa iridiscencia se extinguía, su obra era almacenada en los oscuros hangares digitales y su artífice debía reiniciar el espinoso camino para repetir (en dos, cinco, diez años) su derrotero por las ciudades y las playas.

Los curadores

En ese Nuevo Orden del cine, que barajaba nombres y películas con una efervescencia parecida a la Bolsa de Valores de Roma que Antonioni describiera en El Eclipse, no es extraño que los grandes ganadores fueran, más que quienes hacían las películas, los representantes de una nueva clase burocrática que permanecía año a año y que determinaba –ya fuera por omisión, por conservadurismo o por extraños golpes de osadía– el rumbo y el futuro del cine: los programadores, los directores de festivales, los directores de los mercados internacionales de coproducción. En su mayoría siempre las mismas personas, provenientes de la antes parasitaria casta de los críticos, se convirtieron en los nuevos Nababs del cinematógrafo; a ellos había que temer y había que caerles simpáticos. Ni a Jack Warner ni a Louella Parsons, ni a Mentasti, ni a Claudio España. A una serie de funcionarios atildados y correctos, con maneras de diplomático y la seca actitud distante de un comisario del Politburó, cuya vida transcurría en la clase business de los aviones y en hoteles cinco estrellas, y que no hacían otra cosa que ver, con una regularidad fuera de toda recomendación, una película tras otra en la pantalla de sus computadoras portátiles.

Aclarémoslo por las dudas: el párrafo anterior puede parecer despectivo. No es esa su pretensión; es apenas un intento de describir la extraña manera que las películas encontraron para sobrevivir. Si bien es cierto que en un abrir y cerrar de ojos los cineastas comenzaron a pensar y hacer sus películas para satisfacer el gusto de esa clase burocrática, hay que decir también que esa dispersa y difundida élite consiguió recuperar para el cine un lugar preeminente, a salvo de las exigencias de un mercado –el de las producciones comerciales– que cada vez descreía más de la imagen cinematográfica y condescendía a las formas televisivas como único horizonte. Esos árbitros del gusto que dominaron la escena durante veinte años hicieron, dentro de sus posibilidades, un buen trabajo. Es más bien a los directores a quienes deberíamos reprocharles cierto conservadurismo y no a los funcionarios a quienes estaban dirigidas sus obras.

Fondos monetarios

Otra consecuencia que debemos al Nuevo Orden de festivales es el hecho, de ninguna manera evidente, de que las películas cinematográficas siguieran considerándose objetos dignos de protección por parte de los Estados. Más allá de la incesante producción de Hollywood y de algunos fenómenos asiáticos de explotación masiva, ninguna industria del cine fue capaz, a lo largo del nuevo siglo, de evitar la dependencia de las ayudas gubernamentales. La influencia de los festivales a este respecto no puede subestimarse. Al mantener en torno del cinematógrafo un aura de prestigio e importancia infinitamente desproporcionada en relación con el alcance real de los objetos que se exhibían en ellos, fueron pocos los aparatos estatales que se resignaron a presenciar la caída de sus cinematografías una vez que los espectadores dejaran de sostenerlas. Las cinematografías nacionales (a menudo amparadas en eufemismos de prestigio como “cine independiente” o “cine de autor”, que reemplazaron al devaluado “cine arte”), gracias a esa extraña mezcla de majestad e insolvencia, se volvieron los niños expósitos ideales para la beneficencia cultural; no ya proveniente de la ayuda de sus propios mecanismos de financiación oficiales sino de una serie de fundaciones (en su mayoría de los países ricos) que, mediante la periódica y ordenada distribución de sumas módicas en relación con la industria pero esenciales para formas de producción más racionales, contribuyeron a que un nuevo tipo de cine fuera posible: un cine que no necesitaba recuperar el dinero invertido pues estaba hecho con sumas magras provenientes de subsidios de origen extranjero que no exigían otra retribución que el reconocimiento de ese aporte. A cambio de una placa: € 20 000. Con € 20 000: una película.

¿Cómo era posible? La receta era simple: una utilización innovadora y perspicaz de las nuevas formas de tecnología audiovisual. Básicamente, las cámaras digitales, que llevaban el costo del material virgen a cero, y los programas de edición hogareña, que permitían montar un largometraje en el mismo dispositivo (y con el mismo ritmo) con que se escribía un guión. Ese nuevo modo de producción, que estableció una relación virtuosa con el ya citado circuito de festivales, fue encontrando con el tiempo una barrera que de manera sutil pero inequívoca acabó limitando su desarrollo: la relación con la industria. En efecto, cuando la vapuleada industria del cine advirtió que esos fondos implicaban una manera de conseguir dinero infinitamente más fácil y menos riesgosa que la tradicional excursión en busca de inversores, el recién ganado territorio de caza de las películas pequeñas comenzó a verse invadido por productores tradicionales que, más hábiles que sus jóvenes colegas en el arte de los negocios y las prebendas, acabaron por convertir ese sistema de transferencia directa de dinero a las películas y a quienes las hacían en algo infinitamente menos dinámico. Lo que era una relación entre un fondo y un artista, rápidamente se vio invadido por los habituales intermediarios, que acabaron de convertir el nuevo sistema en su propio coto de caza.

En efecto, el retorno a escena de la figura del productor (que en las formas más innovadoras había comenzado a ser reemplazado por el productor/director, alguien que coordinaba un equipo pequeño que llevaba adelante el proyecto de un modo orgánico y flexible) implicó también la restauración de un orden en la fabricación de películas cuyo reemplazo la primera generación de “independientes” había insinuado. Con el productor reaparece la noción de “presupuesto”: primero un guión y enseguida un presupuesto; con el presupuesto entran en escena otra vez los dos mecanismos que rigieron desde siempre el procedimiento industrial de fabricación de películas: el esquema de semanas de rodaje y la división de roles del equipo técnico. No hay espacio aquí para desarrollar las diferencias y características de ambos sistemas. Baste decir que, guiados por una atención desarrollista a menudo bienintencionada, los fondos de fomento, uno tras otro, acabaron por decidirse en favor de la constitución de una industria (con sus correspondientes sindicatos, sociedades de gestión, asociaciones patronales y su provisión ad hoc de oficinistas, abogados y contadores), en lugar de un tipo de objeto más pequeño y más ágil, realizado por menos personas pero menos dependiente de formatos y de reglas.

Van a desaparecer

Así, la paradoja de una definición del cine como una práctica afectada de gigantismo, consagrada a una audiencia pequeñísima y en creciente retracción, volvió a escena como la hipótesis central. Pensemos en el modelo argentino, que durante años fue visto como algo virtuoso. En efecto, a todo el mundo le convenía: el dinero, procedente de las grandes producciones de Hollywood y de los impuestos derivados de la televisión, se repartía en grandes cantidades y consolidaba oficios y prácticas. Si bien los directores a menudo debían esperar su turno durante largos años, no sucedía lo mismo con los oficios que giraban en torno de la fabricación de los films: desde los camioneros que transportaban equipos hasta los actores y los extras, todos habitaban con solvencia un escenario en el que el trabajo abundaba y la exigencia –eliminada la obligación que implicaba el arbitrio del público y la taquilla– era relativamente baja. “Leí el guión. Yo lo hago. Es una mierda pero es guita. Total, al final no lo ve nadie”. Esa provisión incesante de objetos carísimos destinados al olvido o al desdén, a los que la industria se acostumbró durante demasiado tiempo, y en la que no era fácil ver inconvenientes (si de todas formas cada tanto surgía alguna obra maestra o algún suceso de taquilla que dignificaba la totalidad del sistema), acabó convirtiéndose, sin que casi nadie lo advirtiera, en un camino sin salida, en un peligroso Titanic que se adentraba inadvertido en las aguas polares.

¿Con qué argumentos habrá de sobrevivir, en caso de que ocurra un cataclismo, una industria de un mantenimiento costosísimo cuyos productos, a todas luces, nadie necesita? Pues bien: ese cataclismo ha llegado. Queda entonces una pregunta sin respuesta, lo cual acaso no sea poco.

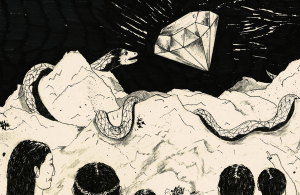

Hay una cosa que los dinosaurios saben mejor que nadie: en un escenario catastrófico, los primeros en caer son las grandes bestias que engordaron en forma hipertrófica en tiempos de abundancia. Vemos sus huesos en los museos, los niños festejan y se pasean eufóricos entre sus esqueletos, pero nadie extraña realmente su paso por la tierra. Su extinción ha sido una bendición para todos: es gracias a ella que nosotros estamos aquí. Al menos eso es lo que enseñan en el colegio. Cuando el aire se volvió irrespirable y la comida, escasa, solo pudieron sobrevivir aquellos organismos que antes resultaban inadvertidos: los reptiles pequeños a los cuales de a poco comenzaron a salirles plumas, los organismos que reemplazaron la exterioridad del huevo por la seguridad del vientre, los monos cuyos sistemas digestivos aprendieron a sintetizar el almidón que los grandes saurios desdeñaban.

¿Quiénes serán entonces, en el nuevo mundo de las imágenes, cuando los hombres vuelvan a salir de sus casas, esos prosimios ingeniosos y esos pájaros que de tan livianos se hicieron capaces de desplazarse a través de grandes distancias? ¿Cómo serán esas criaturas nuevas y ágiles, con la adaptación al medio como principal atributo, que a fuerza de astucia fueron capaces de abrirse camino entre los restos de los grandes monstruos y que llegaron a imaginar, de puro audaces, que el mundo era de ellos, que no había límites para su avance, y que cualquier locura les estaba permitida?

Incluso, llegar a la Luna.

Incluso, explorar el fondo de los mares.

Incluso, recorrer la redondez de la Tierra en ochenta días.

Incluso, llegar a un mercado popular, sentarse en una rústica mesa de madera, y, una vez dispensados los correspondientes aderezos, comerse un murciélago.

***