En su libro Poder y desaparición, Pilar Calveiro, sobreviviente de una de las casas desaparecedoras de personas más grande de la Argentina, la ESMA, dice al final, en el último párrafo, después de precisar el repertorio de aquel terror: “Creo que un ejercicio interesante sería intentar comprender cómo se recicla el poder desaparecedor”. El acertijo plantado entonces, en 1998, llega hasta hoy, suspendido, agazapado para asaltarnos cada vez que alguien desaparece y como no entendemos por qué, no podemos encontrarle.

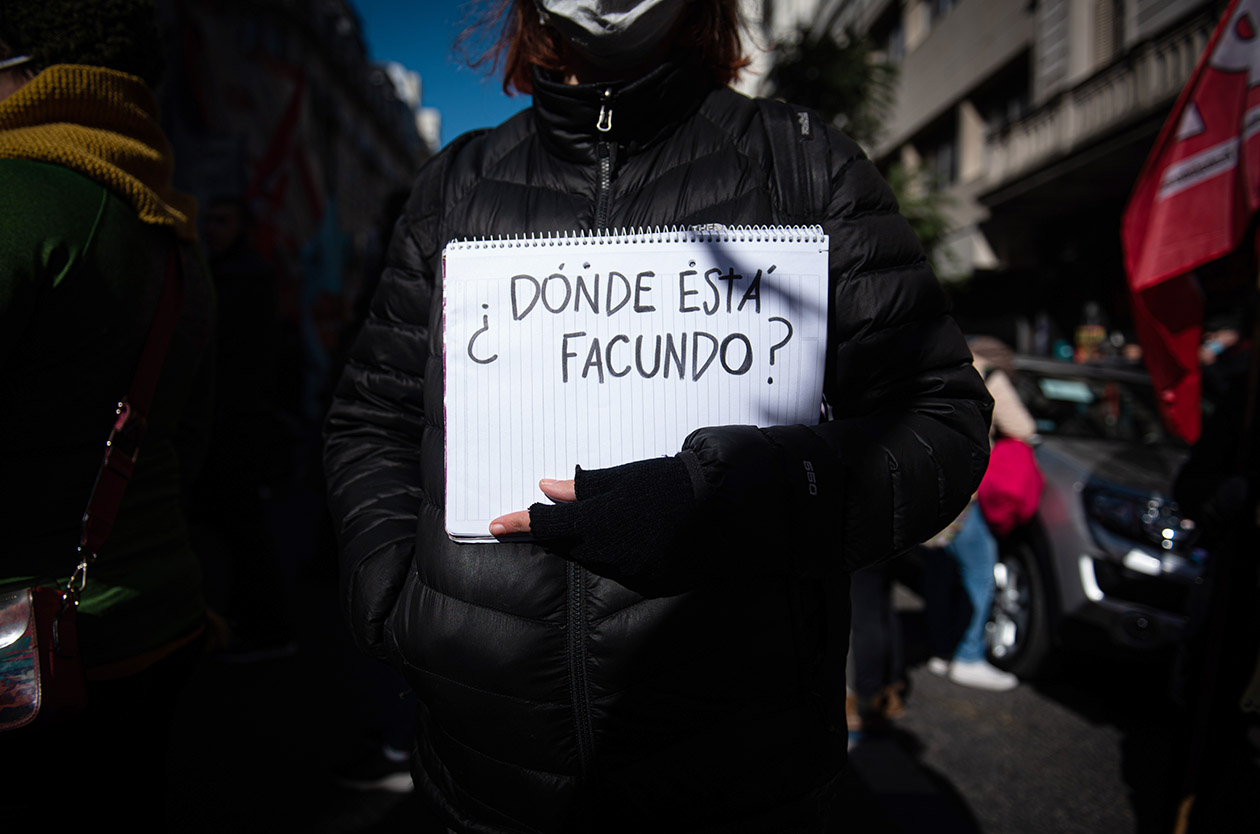

Facundo Astudillo Castro falta de su grupo familiar desde el 30 de abril. Vivía en un pueblo chico, Pedro Luro, y su mundo abarcaba a la ciudad de Bahía Blanca, donde reside otra parte de sus vínculos. Primero, su ausencia no generó alerta –se había ido a dedo del pueblo a la ciudad. Luego, cuando no había llegado y tampoco vuelto, la pregunta empezó en las redes sociales. El 5 de junio su mamá hizo la denuncia y comenzó la actividad judicial y policial para encontrarlo.

Un mes después, recién en la primera semana de julio, la desaparición de Facundo se convirtió en un tema nacional, llegó a los medios de comunicación porteños, algunas organizaciones comenzaron a empujar la visibilidad, y el macrismo escribió su tercer comunicado en cinco meses que denuncia una desaparición, para no perderse la oportunidad del cinismo –le precedieron uno por Luis Espinoza y otro por Fabián Gutiérrez. Supimos entonces que Facundo había sido parado dos veces por policías bonaerenses en el trayecto de la ruta 3 que une Pedro Luro con Bahía Blanca, porque caminaba por su vera durante el aislamiento obligatorio. Hoy, tres meses después de ese momento, Facundo no está.

el estado: una de dos

Como suele pasar, las filtraciones de la investigación judicial sirven para que en los medios de comunicación ocurra una disputa por la construcción “del caso”. Fragmentos de declaraciones –muchas veces fuera de contexto– y conclusiones de peritajes –muchas veces apresuradas– se convierten en verdades que parecen explicarlo todo: entre las muchas habilidades de la desaparición está la de hacer brotar una suerte de pulsión detectivesca que convierte microdatos en momentos de expectación. Como también suele pasar, la ausencia de un varón joven es puesta en serie con otras en las que hubo, o en las que se cree que hubo, responsabilidad policial. Todas las instancias estatales que intervienen –el poder judicial provincial y federal, el gobierno provincial y el nacional– dicen que están comprometidos con la verdad y que están poniendo “todas sus herramientas” en la búsqueda. Frente a estos enunciados oficiales hay, al menos, dos evaluaciones posibles: o el Estado miente o el Estado es impotente. O una combinación fatal de las dos.

Para la primera mitad de junio, la fiscalía provincial de Bahía Blanca ya sabía muchas cosas sobre Facundo: quiénes lo llamaron al celular y cuándo, a quiénes llamó él, cuándo y desde dónde; cómo era la relación con su mamá y con su exnovia; que no tenía un trabajo estable; que pasaba las noches en lugares distintos; que algunos de sus vínculos en Bahía Blanca estarían conectados con negocios ilegales; que algunos de esos vínculos están moldeados por la violencia; que muchos de sus amigos dicen que estaba en un mal momento anímico. Sabía también que la policía lo demoró dos veces, que hay personas que dicen haberlo acercado a Bahía Blanca, que hay muchos que dicen haberlo visto en distintos puntos del trayecto entre el pueblo y la ciudad –algunas personas que no lo conocían antes de que fuera buscado y otras que sí. Hicieron entrevistas puerta a puerta, pedidos de ubicación de patrulleros, tomas de testimonios, revisión de patentes de los autos que circularon por la ruta 3 el 30 de abril: si se las compara con lo que en general ocurre en las averiguaciones de paradero, esas primeras semanas destacan por el ritmo de las medidas. Pero, transcurridos dos meses, nada de eso permitió encontrar a Facundo.

Si Facundo Castro fue violentado por policías bonaerenses, ocultado o secuestrado confirmaremos que la respuesta a la pregunta de Pilar Calveiro está donde siempre: quienes tienen en sus manos el ejercicio de la violencia estatal desprecian la vida –en especial la de los sectores populares– y sus autoridades, salvo algunas destacadas excepciones, también. Así pasó en Tucumán donde, mientras Facundo comenzaba a desaparecer, Luis Espinoza fue asesinado por un grupo de policías, asesinado porque sí, porque pueden, y arrojado al fondo de un barranco donde podría haber estado para siempre. Durante la semana que Luis Espinoza estuvo desaparecido ningún funcionario del gobierno nacional pronunció ni una palabra sobre él.

Si Facundo no fue secuestrado por la policía los caminos parecen bifurcarse al infinito. La historia de las desapariciones argentinas de los últimos 35 años dibuja líneas que no son rectas. Puede haber sido víctima de un delito. Puede haber sido ocultado muerto. Puede haber sido víctima de un hecho accidental. Puede haber sido encontrado sin vida y alojado en una institución estatal que no lo haya identificado, que tal vez ni siquiera haya intentado hacerlo. Puede haber decidido escapar, de algún modo. Muchas veces, en casos como este en los que la policía aparece como una de las posibilidades, el solo pronunciamiento de otras hipótesis es impugnado sin más. Hay una explicación para este rechazo a descentrar la mirada, que también está en la historia: esas otras posibilidades muchas veces funcionaron como excusa para no investigar –y también para que los crímenes fuera encubiertos con éxito– y otras tantas veces funcionaron como coartada, todavía lo hacen, para la indiferencia frente a esas desapariciones porque no son tan graves como las provocadas por las fuerzas de seguridad.

¿podemos nosotros?

Frente a esta realidad, compleja y multiforme, el Estado no hace, como dice, “todos los esfuerzos”. Es tan simple como que no hay ningún ente estatal que en este momento centralice las miles de búsquedas de personas y tenga una estrategia –una estrategia y no una cuadrilla de perros adiestrados– para encontrarlas. ¿Quién está buscando a Julio López hoy en la Argentina? ¿Quién está buscando hoy a Gloria Valenzuela? ¿A Miguel Bru? ¿A Araceli Linares? Nadie. Y si alguien lo está haciendo es por un compromiso individual, minoritario y particular que surge de la creencia de que devolver a los desaparecidos a su comunidad es un asunto vital. No comprometerse con buscar a las personas no es lo mismo que desaparecerlas, pero su efecto para la comunidad a la que pertenecen se parece muchísimo.

En la novela Nuestra parte de noche, la escritora Mariana Enríquez construyó un personaje: una casa que es distinta por afuera que por adentro. Desde la vereda, podría ser una residencia antigua, no muy grande, de tres ambientes y un baño en una planta, con la puerta tapiada para evitar a los okupas. Al entrar, sin embargo, la casa se presenta gigante, laberíntica. Es la boca de un mal que se alimenta de cuerpos, que colecciona sus vestigios. Adentro hay una tormenta de violencia muda, cuyo sentido no siempre puede comprenderse. ¿Por qué, para qué, para quién, adónde, sobre todo a dónde, se lleva esos cuerpos?

En este país, ahora mismo, hay una tormenta que precariza las vidas. No es nueva. Tampoco es siempre igual, aunque de afuera lo parezca. ¿Puede el Estado sacar de allí adentro a los desaparecidos contemporáneos y traerlos de nuevo? ¿Podemos nosotros con nuestros saberes sobre el Estado mostrarle cómo hacerlo? ¿Algo nos interpela a tratar de entender qué hay adentro de la casa? Si la respuesta no es sí, no van a aparecer.