Do you remember a guy that’s been in such an early song? David Bowie

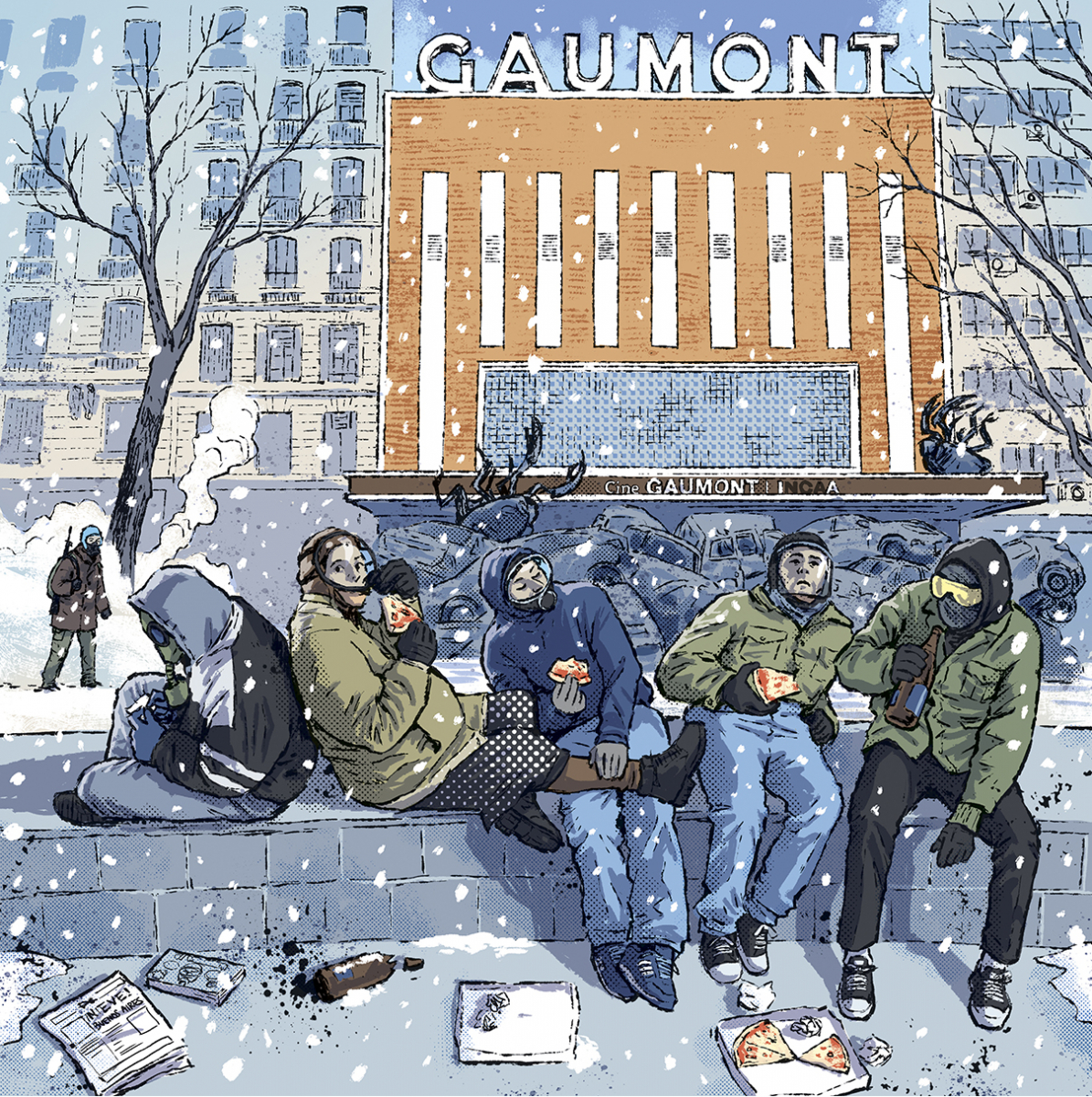

H ubo un detalle que conmovió a pocos. Entre las múltiples manifestaciones de orden emotivo que afloraron en forma virulenta en cuanto El Eternauta fue puesta a disposición del público (que, como nadie ignora, incluyen una acaso infantil alegría por ver tapizadas de nieve y en la pantalla de Netflix algunos tramos de la avenida Maipú, una insólita polémica por la inclusión de carteles publicitarios de productos como La Gotita o Lysoform, y el retorno definitivo y homogéneo de la Guerra de las Malvinas como una causa “nacional” sin ningún tipo de matiz), un hecho resultó sugestivamente secreto: en los capítulos finales, aquellos en los que, dejando atrás el malhumor y la misantropía iniciales, transportan la saga a horizontes verdaderamente épicos, Juan Salvo, entreviendo ya un inevitable destino heroico y acaso sacrificial, encuentra un inesperado compañero en un hombre menor que él, más rústico e ingenuo que él, pero en quien intuye un naturaleza excepcional y valiente: Franco, el tornero, el que arregla el tren. En la historieta original, es él junto a quien Salvo descubre al Mano en la Glorieta de Barrancas de Belgrano, junto a quien enfrenta a los Gurbos en Plaza Italia, el que está a su lado cuando descubren el cuartel general en Plaza Congreso, y no es exagerado decir que es, junto con Favalli, su compañero a la hora de intentar salvar el mundo. Y si la decisión que da forma a la serie de Netflix es la de adaptar toda la trama para el hecho de que Juan Salvo sea interpretado por el sexagenario Ricardo Darín, no deja de resultar elocuente que el papel de Franco, el tornero, le corresponda a Jorge Sesán. El mismo actor que treinta años atrás protagonizó Pizza, birra, faso como integrante de aquella pandilla de marginales que se apropian, a su modo, del centro de la ciudad, con la cual Stagnaro y Caetano dieron origen al Nuevo Cine Argentino (NCA). Es Sesán quien está junto a Darín enfrentando a la invasión. Sesán: un actor extraordinario que jamás condescendió a volverse un “famoso” sino que continuó trabajando de utilero o albañil al mismo tiempo que llevaba adelante su carrera, sin desentonar en un solo papel. Un actor que debería haberse convertido en nuestro Belmondo. Y si Stagnaro se dio el gusto de incluir en una gran producción internacional a sus compañeros de siempre (Ariel Staltari repite en un rol central e inventado su personaje encantadoramente insufrible de veinte años atrás en Okupas, mientras que también un avejentado Dante Mastropiero acude para devolvernos con su musicalidad única las sofisticadas resonancias del “mascapito”), hay en esa elección épica, casi mítica, reservada a Sesán algo más que un autohomenaje o lo que habitualmente suele definirse como “rasgo de autor”. Sesán junto a Darín combatiendo juntos al invasor representa mucho más que eso: es una reflexión, un desafío, y acaso un manifiesto.

Intentaré explicarme: algo más de diez años transcurrieron entre que David Bowie grabara su primera canción célebre (“Space Oddity”, de 1969) y aquella que muchos consideran su mejor canción, “Ashes to Ashes”, editada en 1980, como parte del álbum Scary Monsters (and Super Creeps). Ambas canciones tienen algo en común. La primera relata las aventuras de un astronauta (el Major Tom) que, en diálogo con el Centro de Control, va comunicando su conmoción ante el espectáculo espacial que tiene frente a sus ojos hasta que decide olvidarlo todo y perderse en las estrellas. “Ashes to Ashes”, en cambio, retoma el mismo personaje pero a partir del horizonte confuso e intoxicado de los primeros años ochenta. Su famoso estribillo nos revela, no sin crudeza:

Ceniza a las cenizas, funk al funky

sabemos que el Major Tom es un yonki

flotando en las alturas celestiales

en un bajón eterno.

Es 1980. John Lennon, que un año después de “Space Oddity” grabaría la frase “El sueño se ha terminado”, estaba a punto de morir asesinado en el Central Park. Una moda excesivamente peligrosa, la heroína, estaba arrasando con la generación que no hacía tanto aún levantaba las banderas de una renovación conceptual del mundo heredado tras la Segunda Guerra Mundial. El conservadurismo político renacía con inesperada virulencia y los escasos sobrevivientes de aquel entusiasmo de ayer se encerraban en los sótanos en los que acabarían de ser exterminados en pocos años por la cocaína y el Sida. En ese universo de incertidumbre, la frase we know Major Tom’s a junkie no es una cita ni una autorreferencia sino una conclusión: “Esto terminamos siendo. Acaso esto fuimos siempre, y nuestros festivales libres y nuestros rostros pintados de blanco no fueron otra cosa que máscaras”.

En una maniobra equivalente, pero de signo contrario, la imagen de Sesán (el tornero) junto a Darín parece querer decir: “Sabemos que Sesán es un héroe. Ahora sabemos que Sesán es un héroe. O tal vez: siempre supimos que Sesán era un héroe, pero ahora necesitamos de él para acompañar a Darín frente a la invasión”. Ahora que todo está muriendo, ahora que nos han involucrado en una guerra que nadie buscó, es preciso volver al héroe de Pizza, birra, faso para sacarnos de aquí. Pocas veces una simple elección de casting estuvo tan atravesada por un sentido simbólico y político.

muerte o resurrección

El asunto, como puede intuirse, involucra (esta vez, de un modo acaso definitivo) la pregunta sobre la perdurabilidad del NCA, cuya fecha de defunción fue objeto de diferentes estimaciones y pronósticos, aun a los pocos años de existir. Efectivamente, la popularidad de El Eternauta parecería no ser independiente de su particular condición de objeto híbrido. Por un lado, un producto masivo sostenido por la más importante de las plataformas de exhibición y producción audiovisual. Por el otro, la consumación de un estilo al que la afluencia de dinero no hace otra cosa que potenciar en su particularidad e independencia. En otras palabras: ¿cuánto hay del NCA en El Eternauta? ¿Es la confirmación de su desaparición definitiva o, por el contrario, una inesperada reafirmación de su vigencia? ¿Se puede hacer NCA para Netflix, o una vez que Netflix mete su cola llena de algoritmos y dinero ya nada puede quedar en pie que merezca ser llamado Argentino, ni Nuevo, ni Cine? Y en todo caso: ¿cuánto puede jactarse la generación que intentó la renovación del cine de haber participado en ese experimento?

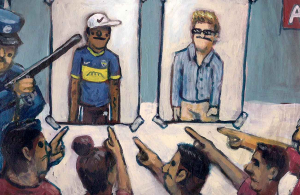

Para comenzar a responder esa cuestión, es preciso preguntarse si el NCA no fue, antes que un movimiento estético o relativo a las estrategias de producción, un mero intento de reemplazar a un grupo de gente que manejaba la política cinematográfica por un grupo equivalente pero veinte años más joven. Esa hipótesis melancólica estaría sostenida sobre un acontecimiento irrefutable: el NCA se inicia con una temprana derrota. Si su nacimiento es meteórico (apenas unos pocos años median entre el estreno de Pizza, birra, faso en el Festival de Mar del Plata hasta la exhibición de Mundo grúa, de Trapero, en Venecia y la consagración temprana y fulminante de Lisandro Alonso y Lucrecia Martel), el avance de ese fenómeno sobre las estructuras cinematográficas tradicionales se vio rápidamente interrumpido por una resistencia de la cual el desvaído y monocorde cine nacional parecía, apenas unos años antes, completamente incapaz.

Contrariamente a lo que puede suponerse hoy, el responsable central de dicha resistencia fue el Estado. Si el NCA se vio al mismo tiempo obligado a crecer y posibilitado de crecer en un territorio devastado por el inminente advenimiento de un colapso general de la estructura estatal, no es menos cierto que, una vez recuperado el control de dicho Estado por un gobierno más ambicioso y más hábil, los funcionarios responsables de llevar adelante la política cinematográfica encontraron en los cineastas de la Renovación un grupo cuya tradición de independencia lo volvía poco confiable, incluso amenazante o incluso, acaso, temible.

Si la decisión central de la gestión encabezada por el cineasta Jorge Coscia en los años iniciales del proceso kirchnerista fue la reconstrucción de una industria, es preciso señalar que dicha industria fue diseñada de un modo totalmente conservador, sin tener en cuenta en lo más mínimo las enseñanzas que podían proveer las películas que, apenas unos años antes, habían logrado aquello en lo que habían fracasado años y años de políticas públicas. Dicho de otra manera, las estrategias de producción que habían llevado a que las películas de Stagnaro, Caetano, Alonso, Trapero o Rejtman pudieran existir (y la exclusión de Martel responde a que sus primeros films fueron fabricados acorde a reglas más parecidas a las tradicionales) no eran vistas como formas innovadoras sino como anomalías que en el mejor de los casos resultaban meritorias pero que era necesario corregir. Era indispensable que esas obras realizadas con fondos insuficientes y con aportes cooperativos, a menudo reducidos a un equipo mínimo que ponía en jaque la noción de “profesionalismo”, se sometieran a las reglas del bien hacer cinematográfico: que se las sometiera a sindicalización, a la estructura en semanas, a las burocracias del presupuesto y el plan de rodaje.

Nunca en todos esos años la gestión a cargo del INCAA manifestó el más mínimo interés hacia la posibilidad de que aquellas estructuras independientes funcionaran como experiencias para provocar cambios dentro de la industria, para volverla más ágil o más sustentable. La consecuencia previsible de este giro es que en pocos años el cine argentino abandonó el fugaz escenario de ser el cine de directores que habían insinuado las instancias iniciales de la Renovación, para volverse el cine de productores: un grupo de hombres de negocios que nunca se habían resignado del todo a abandonar el centro de la escena. Prueba de ello es un análisis rápido de la carrera de los dos más prolíficos directores surgidos de la Renovación: Trapero y Caetano. Formados ambos en la práctica independiente de fines de los noventa, en una situación de rodaje casi permanente que no sabía distinguir entre films industriales y films de bajo presupuesto, ni entre cortos y largometrajes, dueños de una solvencia y un manejo técnico de los que carecía cualquier director diez años mayor, dueños asimismo de una ambición y de un pulso narrativo menos atravesado por la especulación intelectual que por tradiciones propias del cine (el realismo en el caso del primero, la cinefilia en el caso del segundo), intentaron, en los primeros años del siglo, la ejecución de filmografías en las cuales la creciente necesidad de institucionalización (la obligación de los fondos, de las coproducciones, incluso del star system) dejaba, sin embargo, lugar para ciertas manifestaciones de una rebeldía vital.

No obstante ello, con el cambio de década —ya con el sistema de Coscia en funcionamiento— dicha vitalidad fue cediendo paso a un tipo de films (o programas de televisión, en el caso de Caetano) en los que la predilección de las casas productoras (K&S, las productoras de Tinelli y Suar, etc.) generaba un estilo en el que el espacio para la desobediencia se veía reducido al mínimo, reemplazado por un acaso inconsciente afán de complacencia con los patrones, menos interesados en el cine que en una creciente intimidad con los ejecutivos de Hollywood o con las autoridades del Festival de Cannes. Puede argüirse, desde luego, que Trapero obtuvo con El clan un reconocimiento que su carrera independiente no había encontrado la forma de proporcionarle. En cualquier caso, mirada a la luz de esta perspectiva —si pensamos, por ejemplo, que El Eternauta es a Stagnaro lo que El clan es a Trapero, esto es, el resultado del paso de un director por la maquinaria de fabricación de Hugo Sigman—, no parece haber muchos argumentos para refutar la idea de que la serie de Netflix es un monumento, glorioso y contundente a la muerte del NCA y a las carreras y estilos cinematográficos desaparecidos en su defensa.

el amateurismo salva el mundo

Pero hay también otra posibilidad: que el NCA no haya sido solamente un intento de innovar en los mecanismos de fabricación de películas sino una revolución que tenía además como objetivo una modificación profunda de las formas y narrativas del cine nacional. En tal sentido, una historización como la del apartado anterior no nos transporta a horizontes muy diferentes. Después de unos años iniciales en los que las películas se asomaron como pocas veces en democracia a horizontes narrativos originales (en particular con una novedad temática que ponía el acento en personajes marginales, al mismo tiempo que se dispensaba a dichos personajes de ser simples agentes de un relato histórico que redujera el asunto a meros alcances del “drama social”), los argumentos derivaron, a partir del ciclo político iniciado en 2003, en una progresiva restauración de los géneros de siempre: la comedia burguesa y la crónica histórica de contenido veladamente didáctico. Si Okupas había conseguido en muy poco tiempo la hazaña de ser la pieza que consolidara el género marginal inaugurado por Pizza, birra, faso y al mismo tiempo la encargada de transportar ese mismo género a un nuevo horizonte de inventiva y audacia, los años posteriores demostraron en qué medida la época había cambiado no solo para el cine.

Si los eslabones siguientes de ese impulso muestran muy rápidamente los rasgos de un retroceso, es justo preguntarse si ese fenómeno es únicamente imputable a los cambios en el sistema de producción. Aquí la situación es más difícil de diagnosticar: ya no es tan fácil echarle la culpa a la corporación de productores de este drástico movimiento contrarrevolucionario que decidió que el cine argentino volviera a ser parecido a las películas de Campanella o Burman y no al cine más vital que había propuesto la Renovación. Tampoco al Estado y a la relativa indiferencia con que el público recibió los sucesivos films de revisión histórica que el INCAA fue proveyendo a su exangüe sistema de exhibición. Había una serie de problemas más complejos (el de la relación entre el cine argentino y sus espectadores; el de la relación del cine argentino con el prolongado y cambalachesco ideario kirchnerista) cuya densidad exceden los límites de esta nota.

En este sentido, también El Eternauta resulta un caso de estudio interesante, y la rápida apropiación de ese éxito por parte de los sectores más conservadores de la industria merece al menos una discusión. Rápidamente se ha establecido sobre la serie un consenso que la convierte en una suerte de bandera de un cine comercial y popular capaz de oponerse al exterminio llevado a cabo por el gobierno. Su forzada lectura ideológica (algo así como “Netflix y Perón”) parece servir como plataforma conceptual de tan insólita alianza. Pero ¿tan bien elegida está El Eternauta como herramienta y bastión de esa redentora homogeneidad? ¿Qué es lo que le gusta al público argentino de El Eternauta? ¿Es, como parece dictar el consenso, la enésima versión de un entusiasmo nacionalista en tiempos de crisis? ¿Es apenas un vehículo para canalizar la frustración de la clase media frente a la prepotencia libertaria, vehículo al que el saber popular intuye nutrido de anticuerpos solidarios y humanistas representados en las frases “lo viejo funciona” y “nadie se salva solo”? ¿Es, en consecuencia, un vano mecanismo de catarsis?

Si así fuera, la industria (y el cineasta y ensayista Nicolás Prividera) tendría razón y no quedaría para nuestros cineastas otro camino que sumarse a la caravana militar dedicada a lanzar contra el mileísmo un misil audiovisual tras otro, poblado de estrellas de TV y de mensajes edificantes y bélicos, hasta que la hora de la victoria nos permita otra vez los placeres de la independencia y la deriva. Pero ¿y si no fuera esa disciplinada fórmula la que hubiera conquistado al público? ¿Y si lo que hubiera hecho de El Eternauta el fenómeno que fue no hubieran sido esos argumentos de político o de productor sino precisamente esos rasgos de fantasía y digresión que sus imágenes llevan impresas? ¿Y si fuera el cine lo que enamora? ¿Y si fueran simplemente la maravilla de la nieve en calles que nunca conocieron la nieve, o el hombre caminando vestido de buzo en medio de un océano de muerte, o la General Paz atravesada por una muralla de fierros retorcidos, o los automóviles de los ochenta recorriendo las calles con sus bellos colores recortados contra el blanco, demostrándole al mundo que con ellos algo del orden de la belleza se ha perdido para siempre? ¿Y si fuera que el público, de alguna manera, percibe también la cinefilia, y que en esa ciudad tan prolijamente diseñada por los ingenieros pagados por Netflix crepita aún el espíritu anarquista de Carpenter, el Gran Maestro de los años noventa, cuyas ciudades destruidas y sus ejércitos de zombies alineados contra la luz de un farol siguen, de alguna manera, definiendo los mundos devastados como el nuestro con una simplicidad y una precisión que no logran destruir los productores ni los guionistas? ¿Y si fuera que el público entendió que el espíritu de Okupas aún está allí, entre las bolas de fuego y los cascarudos digitales, y es ese espíritu —y no la tan mentada capacidad de integrarse al restante catálogo de Netflix— lo que generara el fenómeno? ¿Y si fuera que el cine argentino se está dando la posibilidad —ahora que todo está hecho pedazos— de volver a empezar, y que ese nuevo inicio tiene que ver con recuperar del cinematógrafo su capacidad de ver y de imaginar, por fuera de la especulación de los charlatanes y los mercaderes? ¿Será el cine lo que resiste enfundado en esas armaduras precarias —hechas con los retazos y desperdicios propios de un taller de “hobbistas”— en medio de la muerte y la destrucción? ¿Y si fuera el amateurismo lo que salva al mundo?

En ese caso, sería el NCA quien, tantos años después, seguiría teniendo razón, y son sus viejas prácticas las que necesitamos para seguir filmando, ahora que los mentirosos se han ido. ¿Y si fuera ese el motivo por el que es Sesán —y nadie más que él— quien está allí de pie, junto a Darín, entre las masas de hombres robots, con sus grandes ojos abiertos, frente al enemigo?