En mi primer día de trabajo, la floor lady me puso frente una máquina, me enseñó su manejo y luego me repitió dos veces:

-No se distraiga, no mire para otro lado o la máquina le quitará un dedo o una mano, como ha sucedido otras veces.

Fueron las palabras de bienvenida.

Si vos no estás en la Unión no tenés protección y te pueden dejar cesante en cualquier momento. Si vos faltás más de tres días en ese tiempo, quedás automáticamente despedida. Si hay un feriado y vos faltás el día anterior o el siguiente, no cobrás el feriado. No hay una posición fija, pueden cambiarte de máquina o de sección en cualquier momento –de allí que las obreras que gocen de cierta predilección de los supervisores suelen estar en puestos un poco más livianos-, pero por lo general si empezás a trabajar en una sección mala y producís lo suficiente, te pueden tener allí durante meses o años. La mayor parte del tiempo yo he trabajado con máquinas soldadoras para la fabricación de percheros: parada, trabajás con piernas y manos y brazos, con el pie pateás duro para cerrar el gancho en la barra, los brazos en alto sostienen el armazón, las manos sostienen una docena de ganchos, los acomodan en la ranura, los meten en las cajas de cartón; contás las cantidades, acarreás los vagones con material y acarreás las cajas llenas de trabajo ya listo; te exigen que produzcás catorce cajas diarias, cada caja contiene 125 piezas, cada pieza lleva soldados 3 ganchos: cada gancho te exigen dos golpes de pierna (por eso estas máquinas son llamadas pateadoras o rompepatas): soldás 5.250 ganchos por día, faster, faster, faster.

***

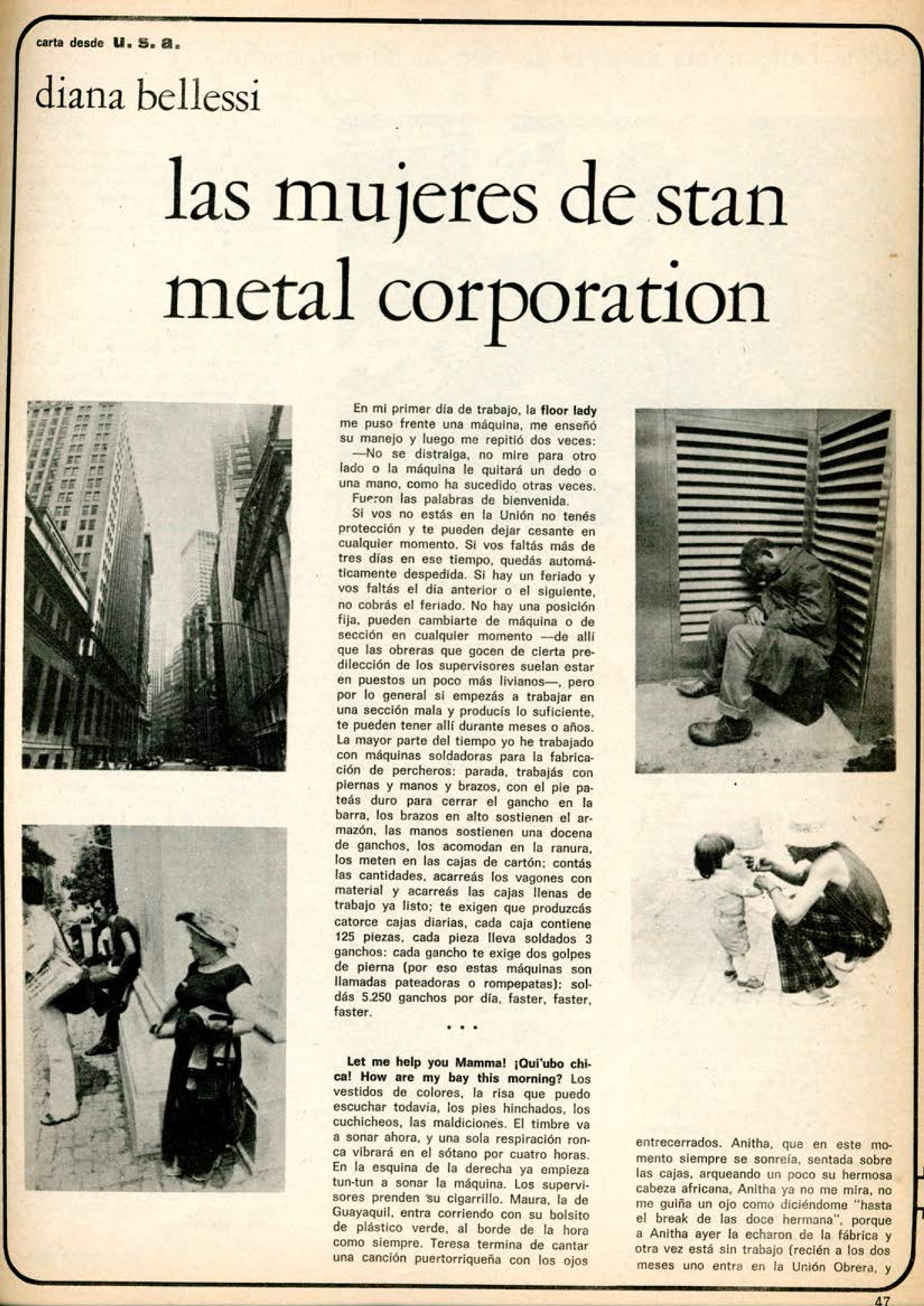

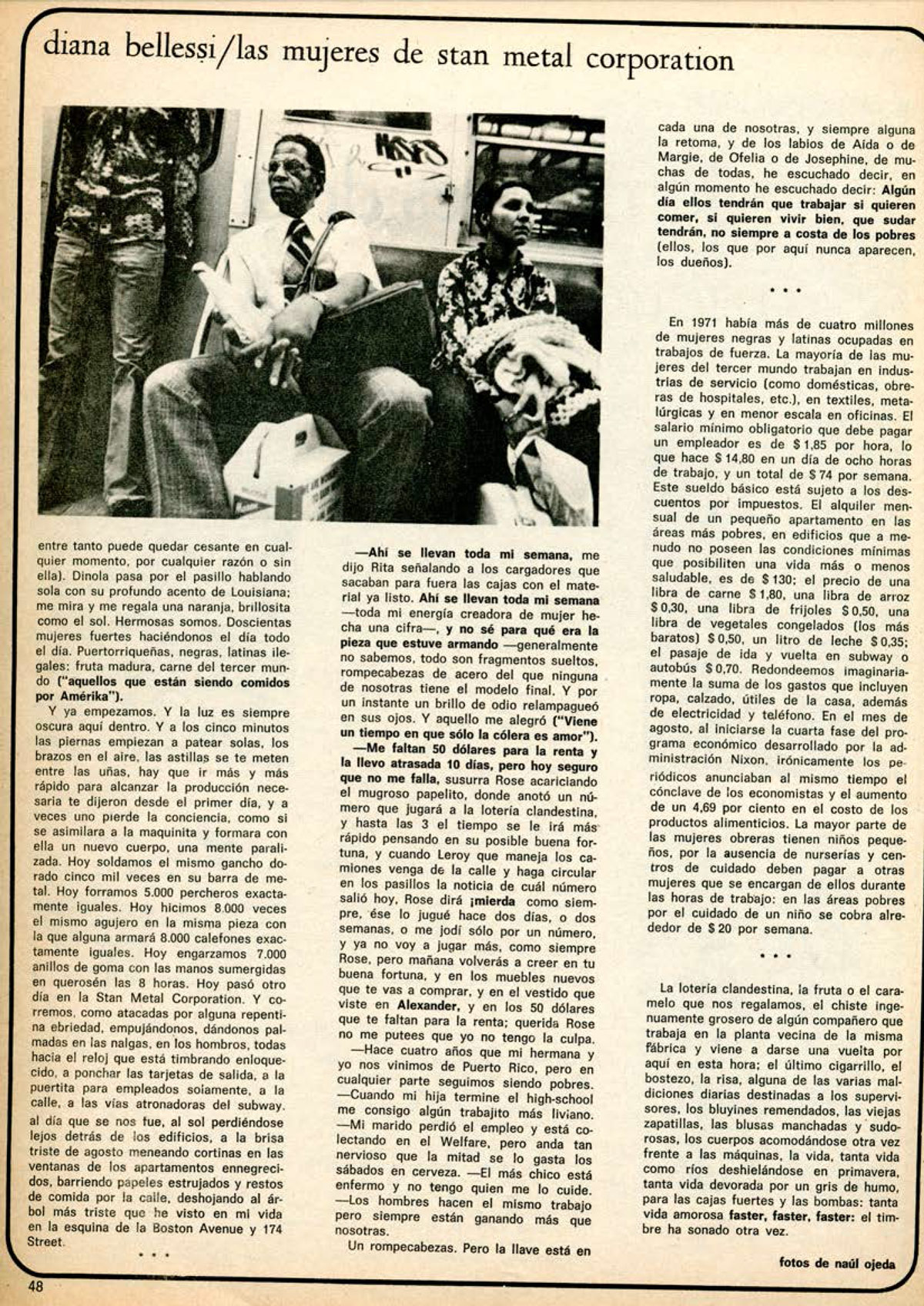

Let me help you, Mamma! ¡Qui’ubo chica! How are my babe this morning? Los vestidos de colores, la risa que puedo escuchar todavía, los pies hinchados, los cuchicheos, las maldiciones. El timbre va a sonar ahora, y una sola respiración ronca vibrará en el sótano por cuatro horas. En la esquina de la derecha ya empieza tun-tun a sonar la máquina. Los supervisores prenden su cigarrillo. Maura, la de Guayaquil, entra corriendo con su bolsito de plástico verde, al borde de la hora como siempre. Teresa termina de cantar una canción puertorriqueña con los ojos entrecerrados. Anita, que en este momento siempre se sonreía, sentada sobre las cajas, arqueando un poco su hermosa cabeza africana, Anita ya no me mira, no me guiña el ojo como diciéndome “hasta el break de las doce hermana”, porque a Anita ayer la echaron de la fábrica y otra vez está sin trabajo (recién a los dos meses uno entra en la Unión Obrera, y entre tanto puede quedar cesante en cualquier momento, por cualquier razón o sin ella). Dinola pasa por el pasillo hablando sola en su profundo acento de Lousiana; me mira y me regala una naranja, brillosita como el sol. Hermosas somos. Doscientas mujeres fuertes haciéndonos el día todo el día. Puertorriqueñas, negras, latinas ilegales: fruta madura, carne del tercer mundo (“aquellos que están siendo comidos por Amérika”).

Y ya empezamos. Y la luz es siempre oscura aquí dentro. Y a los cinco minutos las piernas empiezan a patear solas, los brazos en el aire, las astillas se te meten entre las uñas, hay que ir más y más rápido para alcanzar la producción necesaria te dijeron desde el primer día, y a veces uno pierde la conciencia, como si se asimilara a la maquinita y formara con ella un nuevo cuerpo, una mente paralizada. Hoy soldamos el mismo gancho dorado cinco mil veces en su barra de metal. Hoy forramos 5.000 percheros exactamente iguales. Hoy hicimos 8.000 calefones exactamente iguales. Hoy engarzamos 7.000 anillos de goma con las manos sumergidas en querosén las 8 horas. Hoy pasó otro día en la Stan Metal Corporation. Y corremos, como atacadas por alguna repentina ebriedad, empujándonos, dándonos palmadas en las nalgas, en los hombros, todas hacia el reloj que está timbrando enloquecido, a ponchar las tarjetas de salida, a la puertita para empleados solamente, a la calle, a las vías atronadoras del subway, al día que se nos fue, al sol perdiéndose lejos detrás de los edificios, a la brisa triste de agosto meneando las cortinas en las ventanas de los apartamentos ennegrecidos, barriendo papeles estrujados y restos de comida por la calle, deshojando al árbol más triste que he visto en mi vida en la esquina de la Boston Avenue y 144 Street.

***

-Ahí se llevan toda mi semana, me dijo Rita señalando a los cargadores que sacaban para fuera las cajas con el material ya listo. Ahí se llevan toda mi semana –toda mi energía creadora de mujer hecha cifra–, y no sé para qué era la pieza que estuve armando –generalmente no sabemos, todo son fragmentos sueltos, rompecabezas de acero del que ninguna de nosotras tiene el modelo final. Y por un instante un brillo de odio relampagueó en sus ojos. Y aquello me alegró (“Viene un tiempo en que sólo la cólera es amor”).

-Me faltan 50 dólares para la renta y la llevo atrasada 10 días, pero hoy seguro que no me falla, susurra Rose acariciando el mugroso papelito, donde anotó un número que jugará a la lotería clandestina, y hasta las 3 el tiempo se le irá más rápido pensando en su posible buena fortuna, y cuando Leroy, que maneja los camiones, venga de la calle y haga circular en los pasillos la noticia de cuál número salió hoy, Rose dirá ¡mierda! como siempre, ése lo jugué hace dos días, o dos semanas, o me jodí solo por un número, y ya no voy a jugar más, como siempre Rose, pero mañana volverás a creer en tu buena fortuna, y en los muebles nuevos que te vas a comprar, y en el vestido que viste en Alexander, y en los 50 dólares que te faltan para la renta; querida Rose no me putees que yo no tengo la culpa.

-Hace cuatro años que mi hermana y yo nos vinimos de Puerto Rico, pero en cualquier parte seguimos siendo pobres.

-Cuando mi hija termine el high-school me consigo algún trabajito más liviano.

-Mi marido perdió el empleo y está colectando en el Welfare, pero anda tan nervioso que la mitad se lo gasta los sábados en cerveza.

-El más chico está enfermo y no tengo quien me lo cuide.

-Los hombres hacen el mismo trabajo pero siempre están ganando más que nosotras.

Un rompecabezas. Pero la llave está en cada una de nosotras, y siempre alguna la retoma, y de los labios de Aída, o de Margie, de Ofelia o de Josephine, de muchas de todas, he escuchado decir, en algún momento he escuchado decir: algún día ellos tendrán que trabajar si quieren comer, si quieren vivir bien, que sudar tendrán, no siempre a costa de los pobres (ellos, los que por aquí nunca aparecen, los dueños).

En 1971 había más de cuatro millones de mujeres negras y latinas ocupadas en trabajos de fuerza. La mayoría de las mujeres del Tercer Mundo trabajan en la industria de servicio (como domésticas, obreras de hospitales, etc.), en textiles, metalúrgicas, y en menor escala en oficinas. El salario mínimo obligatorio que debe pagar un empleador es de 1,85 por hora, lo que hace $14,80 en un día de ocho horas de trabajo, y un total de $74 por semana. Este sueldo básico está sujeto a los descuentos por impuestos. El alquiler mensual de un pequeño apartamento en las áreas más pobres, en edificios que a menudo no poseen las condiciones mínimas que posibiliten una vida más o menos saludable, es de $130. El precio de una libra de carne $1,80, una libra de arroz $0.30, una libra de frijoles $0,50, una libra de vegetales congelados (los más baratos) $0,50, un litro de leche $0,35; el pasaje de ida y vuelta en subway o autobús $0,70. Redondeemos imaginariamente la suma de los gastos que incluyen ropa, calzado, útiles de la casa, además de electricidad y teléfono. En el mes de agosto, al iniciarse la cuarta fase del programa económico desarrollando por la administración Nixon, irónicamente los periódicos anunciaban al mismo tiempo el cónclave de los economistas y el aumento de un 4,69 por ciento en el costo de los productos alimenticios. La mayor parte de las mujeres obreras tienen niños pequeños, por la ausencia de nurserías y centros de cuidado deben pagar a otras mujeres que se encargan de ellos durante las horas de trabajo: en las áreas pobres por el cuidado de un niño se cobra alrededor de $20 por semana.

***

La lotería clandestina, la fruta o el caramelo que nos regalamos, el chiste ingenuamente grosero de algún compañero que trabaja en la planta vecina de la misma fábrica y viene a darse una vuelta por aquí en esta hora; el último cigarrillo, el bostezo, la risa, algunas de las varias maldiciones diarias destinadas a los supervisores, los bluyines remendados, las viejas zapatillas, las blusas manchadas y sudorosas, los cuerpos acomodándose otra vez frente a las máquinas, la vida, tanta vida como ríos deshielándose en primavera, tanta vida devorada por un gris de humo, para las cajas fuertes y las bombas; tanta vida amorosa faster, faster, faster: el timbre ha sonado otra vez.