Enfrente, justo enfrente, todo es altura, elevación. Porque enfrente, justo enfrente, en la plaza que lleva su nombre, está la estatua de San Martín. La estatua emblemática: la del héroe a caballo (no la del soldado de pie, como por ejemplo la que está en Necochea; no la del viejo frente al mar, como la que está en Mar del Plata; no la del viejo sentado entre nietas, como la que está frente al Instituto Sanmartiniano en Palermo). En la efigie del héroe a caballo todo va hacia arriba: el caballo, que se empina; el brazo, que se eleva; el dedo, que se estira; la mirada, que apunta más allá, siempre más allá, hacia los Andes o hacia el destino de grandeza del país. Y todo eso, por lo demás, erigido en un pedestal, sobre la parte más alta de la plaza (que hacia el lado opuesto baja: baja hacia otro monumento, el de los caídos en la guerra de Malvinas). ¿No comienza acaso así el “Himno a San Martín”: “Yergue el Ande su cumbre más alta”?

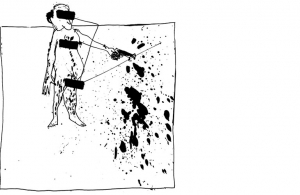

Enfrente, entonces, justo enfrente, está San Martín, el héroe militar, el prócer máximo, impulsado rotundamente hacia arriba. De este lado, sin cruzar, hay otra estatua: la de un héroe cabizbajo. ¿Quién es? Es Esteban Echeverría. Un escritor. No lleva espada, lleva un libro. Y no lo enarbola, lo lleva bajo el brazo. Su mirada gacha expresa pesadumbre, reconcentración. No es la mirada descendente de otras estatuas, que se dirige a los eventuales contempladores para contemplarlos a su vez, para interpelarlos. Echeverría parece mirar más bien al piso. De a pie, como envuelto en sí mismo, no se expande, se contrae. Baja la vista.

El héroe de la guerra ocupa un espacio muy propio. No sólo porque la plaza, la inmensa plaza, lleva su nombre; sino porque allí mismo, en el pasado, existió el cuartel donde él se abocó a la formación del Regimiento de Granaderos a Caballo. En cambio acá, de este lado, el héroe de las letras (atenuado por comparación) convoca la alternativa contraria. ¿No fue él quien concibió, en un cuento fundacional, “El Matadero”, la historia del que se distrae y se mete en territorio enemigo? ¿No fue él quien concibió, en un poema fundacional, “La Cautiva”, la épica de una fuga y un regreso al territorio de pertenencia que no alcanza a completarse? ¿No fue él quien debió esconderse en la pampa, donde no lo hallarían, donde no se hallaría? ¿No fue él quien murió en el destierro, lo mismo que San Martín, pero, a diferencia de San Martín, sin ser nunca repatriado? ¿No fue él quien terminó en una fosa común del cementerio de Montevideo, perdido para siempre incluso para los rituales póstumos, inhallable y sin lugar, en “una tumba sin nombre”?

San Martín murió en Francia, en agosto de 1850. Echeverría en la Banda Oriental, en enero de 1851. La ciudad, con sus estatuas, los recombina, asignando a Echeverría algo así como una descolocación, un efecto de descentramiento, un fuera de lugar. Y suscitando, a la vez, la tentación de extender esa condición a la propia literatura.