Tras leer las novelas de Leo Oyola podría pensarse que en su mente existe un enorme estudio lleno de energía para filmar películas de súper acción, con tragedias y persecuciones, explosiones y superhéroes, villanos religiosos y secuestros exprés, venganzas, mafia, diablos, policías corruptos y mucha pasión de sábado. Estamos frente a un novelista que se alimenta del cine, de las películas clásicas de acción desde John Ford hasta Van Damme, y que escribe sus films utilizando el habla popular a modo de fotogramas. Desde chico relataba películas a sus compañeros de colegio y soñaba con ser crítico cinematográfico. Hoy Oyola es un director y su cuerpo es la cámara. En ese cuerpo tiene tatuados, además del nombre de su hijo Ramón, el título de casi todas las novelas que escribió: Siete & El tigre Harapiento, Hacé que la noche venga, Bolonqui, Gólgota, Chamamé, Santería, Sacrificio y Kryptonita. Sus novelas son entretenidas, respiran, fueron escritas con amor.

Nacido en el barrio Los Pinos de Isidro Casanova, Partido de la Matanza, año 73 –hoy vive en Almagro e intenta subsistir de lo que escribe–, Oyola conjuga la formación universitaria con un origen popular que es la marca de origen y la piedra fundamental de su mito como autor. Se formó en esa usina de escritores que es el taller de Alberto Laiseca. Criado en una familia obrera, lo primero que uno siente al cruzárselo es que no está frente a un joven escritor argentino más. Falta la displicencia calculada en el vestir, la pedantería tibiamente iconoclasta, y faltan también el coqueteo con el formalismo ruso y la autoexigencia de un vanguardismo mal leído desde los mares del sur. En su obra no existe la exigencia de trabajar con la herencia de Borges ni de Macedonio. Oyola se revindica como un escritor de género, aunque sin resentimiento. Su escritura, como dijimos, es corporal y es arqueológica.

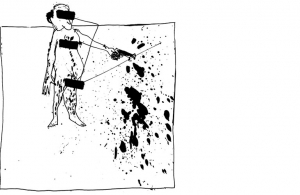

el sheriff

Como ciertos virus se expanden o ciertas obsesiones crecen, el western predomina tanto en sus novelas más “históricas” como en aquellas que transcurren en los últimos diez o quince años. Así, el policial deviene western en un país donde el Estado ha sido el mayor criminal. Y el fantástico deviene western cuando el principio de realidad, en la temporalidad condensada de nuestra política argentina, es de por sí evanescente. Entonces las novelas de Oyola son, básicamente, westerns de la periferia urbana donde los pobres defienden su territorio. Chorros, brujos o linyeras, colocados en una permanente disyuntiva moral por sus corazones lastimados por el destino. Tres formas, también, de resolverla: la mística, el sacrificio o el mal. Oyola busca una ética plebeya entre los escombros de la promesa de ascenso social, y por eso sus tramas se organizan alrededor del tríptico legalidad – legitimidad – códigos. La legalidad pertenece al Estado, y por eso, a diferencia del policial clásico, nunca funciona como salida. La legitimidad pertenece a la cultura letrada, y por eso siempre es sospechosa. Los códigos se encuentran en la calle, en el habla popular. La máquina narrativa no es un tanque de guerra sino una fuerza de paz: el sheriff Oyola excava donde sea –en las letras de canciones, en las películas de género, en los cómics– buscando máximas de acción capaces de alimentar y al mismo tiempo rescatar una economía moral de los pobres que se percibe amenazada o en plena mutación.

Esto no significa que estemos ante un narrador moralista. La ambivalencia entre el atorrante y el laburante atraviesa todos sus personajes. Del mismo modo, la tensión entre el machismo más tradicional y los agenciamientos inesperados. La cultura popular industrial y masiva tiene un doble rol, no sólo representa o ilustra a la vida haciéndola “más comprensible” sino que forja los materiales donde la moralidad plebeya sobrevive. En Oyola, consumir cultura es actuar, y actuar es vivir haciendo del código carne.

Esa sensibilidad se contrapone al trash entendido como un regodeo middle-class que hace de la espectacularización de lo corrompido un gesto estético. Si el trash es fascinación mórbida con los restos desahuciados de la cultura –y esta fascinación tiene algo de amor pero mucho más de cinismo paralizado-, la evocación a los códigos que hace Oyola siempre necesita soporte en un sujeto colectivo. Ni tribus ni manadas: el sheriff paraestatal sabe que el poder es un enfrentamiento entre pandillas, donde los códigos deben enunciarse permanentemente dada su fragilidad.

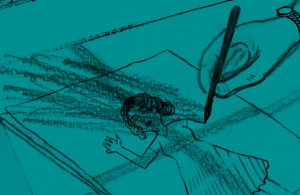

el payador

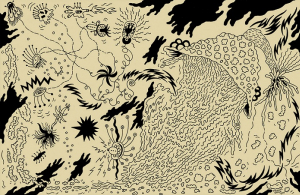

La periferia urbana aparece en las novelas de Oyola como un campo de batalla. Sea el Conurbano o sean los túneles de una Buenos Aires de cimientos podridos, los territorios siempre son limítrofes y son, también, espacios amenazados. Una arqueología material de las viviendas populares, de las ferias, de los puestos fronterizos, de los nuevos y antiguos aguantaderos. Las pandillas, que son el marco donde se produce el encuentro de héroes y antihéroes con su destino, defienden su hogar con un sentido casi animal. Manejar bien un auto y conocer curvas y atajos tiene tanto valor como saber disparar. El barrio como comunidad organizada, sin embargo, aparece casi siempre escindido y amenazado. No hay lugar para los débiles ni para las idealizaciones.

Con esas herramientas, y siempre a través del procedimiento de incorporar canciones de amor, coraje y borrachera, Oyola traza una topografía múltiple y al mismo tiempo pintoresca de un Buenos Aires undercover para la narrativa argentina durante la década del noventa, aunque esté hablando de los arrabales tangueros de la década del cuarenta o del jazz que se tocaba en el Odeón. A esto se le suma que en Kryptonita, su novela más reciente, gran parte de la acción transcurre en 2009 y al interior del Hospital Paroissien de San Justo, desarrollando una etnografía desangelada del sistema de salud pública que con su realismo a mordiscones hace pensar un poco en Carancho, la película de Pablo Trapero.

Aunque las hermandades y las distancias entre el cine de Trapero y la narrativa de Oyola podrían continuar, existe otra dimensión de lo que construye este último que se vincula directamente a la ciudad. Porque, además de un escritor, la corporalidad de Oyola se expresa en sus performances de lectura. No se trata de una adaptación, tampoco de recitar. Su escritura está enquistada en la dimensión oral y registra el murmullo de la ciudad como un grabador estridente y leal: entre un payador urbano y un lanzador de satoris japoneses, vale la pena escucharlo en cualquiera de los ciclos de lectura en vivo donde con frecuencia es invitado.

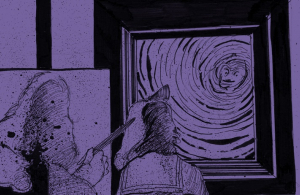

el profesional

Oyola escribe directo, exhuma una sabiduría ancestral y popular que también es un lenguaje y se usa como el fino hilo de oro que sostiene la ingeniería sensible de sus novelas. Las frases son cortas, hay muchos puntos y aparte. Los personajes son sobrevivientes que llegan desde un territorio vapuleado y van hacia una prueba que, finalmente, les demostrará quiénes son. Esto hace que las estructuras de sus novelas sean similares: casi siempre hay flashbacks, casi siempre hay recurrencia al presente directo y a la anécdota, la tensión es manipulada por un narrador que siempre sabe el punto exacto al que se dirige. Estos elementos quizás rudimentarios se disuelven sin embargo en una épica de nuevos rebeldes primitivos que brilla como un espectro. El género deja de ser un sistema de convenciones para transformarse en una materia que hace pensar en hierros de una belleza violenta. Todo lo contrario a esas novelas donde un andamiaje complejo administra saberes vacuos. Donde las máximas para la acción se constriñen en juegos de lenguaje. Donde la valentía se transforma en un problema de percepción.

Revisando las reseñas, lecturas y actitudes que un luchador de la narrativa como Oyola genera, se encuentran tres reacciones típicas. La primera es una condescendencia bien intencionada, que lo pone en el lugar de un escritor de género efectivo, trabajador, serio, aunque estéticamente limitado. Se trata del populismo retro-conservador muy en boga en el campo cultural desde hace aproximadamente diez años. La segunda consiste en una aproximación burocrática donde sus novelas son evaluadas en tanto simples productos de género. Esta lectura, antihistórica y autista, se expresa en el reseñismo. La tercera, emparentada con la primera aunque de forma inversa, decide ignorarlo. Se trata del antiguo arte por el arte, o del elitismo ensayístico de periferia. Claro que estas tres actitudes pueden solaparse y tienen una porción de verdad. Pero deben entenderse más como proyecciones de sus detentadores que como cualidades de la narrativa de Leo Oyola.

Quizás podría pensarse a Oyola como un Roberto Arlt pero al revés: lo que en Arlt era atentado en él es resistencia, lo que en Arlt era confabulación política en él es western, lo que en Arlt era locura en Oyola es código. O quizás haya que dejar tranquilo a Arlt de una buena vez por todas y empezar a pensar en las formas de resistencia para lo que viene.