Occidente tiene una nutrida tradición de novelas de aprendizaje, bildungsromans. La Argentina se ha amoldado muy bien a este género, y hasta hace algunos años no era raro leer una y otra vez historias de crecimiento y aprendizaje de jóvenes en diferentes contextos económicos y políticos; la verdad es que también era un poco aburrido. Ahora, una serie de novelas publicadas mayormente durante 2014 vienen a achicharrarse en una suerte de género fronterizo a las novelas de aprendizaje. Se trata de novelas de inmadurez. Sus personajes son tardo-adolescentes que se desempeñan como mano de obra en el sistema educativo, a veces en zonas marginales de la industria del entretenimiento; en algún caso son ricos. Al parecer, la imaginación literaria como modo de impugnación a lo existente, la construcción de tramas complejas, la irrupción de lo inesperado, la representación de instituciones como matrices de conflictos son constructos quizás demasiado farragosos, demasiado modernos, demasiado artificiosos.

Las novelas de inmadurez están escritas desde un segmento social y se dirigen a ese mismo segmento; parecen diseñadas para acumular likes en Facebook; populismo de nicho. Se ofrecen como un bálsamo ante el irrefrenable barullo mediático sobre la política; mejor volver a lo básico, la angustia de crecer. Las novelas de inmadurez nos enseñan, a su manera, a sobrevivir. La discursividad política como cable pelado en una vida cotidiana organizada en torno al consumo comienza a aparecer como un lejano espejismo.

Scalabritney, de Martín Zícari, Electrónica, de Enzo Maqueira, Los catorce cuadernos, de Juan Sklar, Merca, de “Loyds” Jorge Lebrón, Te Quiero, de J.P. Zooey y El Alud de Esteban Castromán son novelas construidas por medio de procedimientos narrativos muy diferentes, con recursos estéticos muchas veces opuestos, pero comparten un sustrato común. Hambrientas de contemporaneidad, escritas desde un realismo bastante convencional, son narraciones donde todo es lo que parece. Internet, las redes sociales, que aparecen religiosamente representadas, son el sello ISO 90001 que ratifica su actualidad. Sin embargo, es una actualidad donde es muy difícil encontrar algo así como un conflicto, ni hablar de una tragedia; tampoco valdría la pena bucear en los dispositivos complejos de poder que conforman y conforma la Internet o los dispositivos concentrados de poder que son las corporaciones económico-financieras. La presencia del Estado, la marginalidad urbana o la violencia, una línea fundante y siempre activa en la literatura argentina, brillan también por su ausencia. Ya no son ejes narrativos sino, a lo sumo, situaciones despachadas con ligereza. La heteroglosia parece siempre controlada por la neurosis inmadura de las subjetividades que narran. Después de todo, tras el trauma generacional de 2001, de lo que se trata es de pasarla bien. Y de fracasar en el intento.

Estamos frente a un régimen de representación literaria donde algunos tropos se repiten en forma obsesiva. En ese plan, las de inmadurez son necesariamente novelas de ocio. Sea en una casa en el Tigre, tal como sucede en Los 14 cuadernos o en Scalabritney, en una isla de Brasil, como ocurre con El Alud, o sea a través de las derivas flaneurísticas por la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores norteños que pueden funcionar de escenario en Merca, Te Quiero y Electrónica, el trabajo es siempre un ruido de fondo, algo que no merece ser narrado.

El foco se pone en una ciudad construida desde una perspectiva ambulatoria, o en una naturaleza colonizada desde los protocolos del turismo. Ambas formas suelen esquivar cuidadosamente el conflicto y la otredad; lo que si está presente es una angustia difusa, un vacío existencial propio de la adolescencia y la consiguiente imposibilidad de elegir un camino. Por eso lo que se construye es un refugio en lo gregario, el pequeño grupo de amigos como una comunidad utópica donde sin embargo los personajes principales no terminan de encajar del todo. Así se hace siempre necesario un posterior repliegue, un encuentro con el self en el magma de intimidad pública de las redes sociales, cuyo consumo es íntimo y solitario, quizás masturbatorio. ¿Lo literario como un retorno de lo reprimido durante la construcción virtual de la personalidad? Podría ser. El encuentro con los pares, con los amigos, que siempre adquiere la gramática de una catarsis, o el sinsentido extrañado de relaciones amorosas sin éxtasis ni éxito, que se despliegan en espacios semipúblicos y llenos de gente como uno conforman una utopía módica, de entrecasa, con el clima festivo y decadente a la vez de una lectura en vivo de la bohemia porteña.

Cocaína, cocaína

Según la contratapa escrita por Washington Cucurto, Electrónica, la novela de Enzo Maqueira, se emparenta con cierta tradición en la literatura argentina vinculada a prestar oídos y “captar el pulso” a los melodramas y lenguajes de las pequeñas gentes casi siempre ninguneadas por la alta literatura. Este enorme equívoco cifra las imprecisiones de la novela, y también la dificultad hermenéutica que la misma presenta. Cucurto parece creer que encadenar diálogos intrascendentes propios de una sitcom de bajo presupuesto, enumerar lo que puede verse en un zapping, describir cómo se prepara una suprema al horno o narrar el culebrón pasional entre una docente de terciario y un joven que nunca le presta atención después de haberse revolcado con ella un par de veces, ubica el pathos de Electrónica en un universo propio de Manuel Puig, y quizás del mismo Cucurto. Sin embargo, la obra de Puig se desarrollaba al calor de la masificación televisiva y de la consagración social del cine como “séptimo arte”, y en ese sentido es que su traslación literaria del aura del pop mostraba una cierta pericia y una relativa novedad. Por otro lado, las mejores obras de Puig son aquellas donde el melodrama, el velo fluctuante de la industria cultural y la política se cruzan en formas perversas o inesperadas para su época. Incluso en una propuesta como la de Cucurto, con su construcción carnavalesca de lo popular y algunas zonas de la inmigración, existía una cierta subversión. Claro que al reificar a los sujetos populares como animales sexuales y al plegarse a un delirantismo incapaz de sostener una historia todo su proyecto perdía espesor. Pero Cucurto, al menos al principio, no escribía lo que se esperaba que escribiese, e iluminaba zonas del sentimiento popular oscurecidas por el discurso progresista imperante en los medios culturales. Si Puig era pop, Cucurto era un oscuro afterpop delirante.

Pero Electrónica no tiene nada de esto; ni siquiera elabora un camp voluntarioso. Las referencias culturales son repetitivas y previsibles. El segmento social que se retrata, por su parte, no es una zona no representada, reprimida o deformada, sino que sus protagonistas son los de cualquier tira costumbrista de televisión o de cualquier publicidad de telefonía móvil. La conjunción de estos elementos convierte a la novela, de a momentos, en una larga nota para una revista femenina. Esto se revela de una manera brutal en el plano de la corrección política. La profesora tomará cocaína y declarará no haberse dado cuenta que el tapizado de su dealer estaba manchado con la sangre del narcotráfico, tendrá una aventura con un alumno no sin antes aclarar que ambos eran mayores de edad, e incluso, en un momento, “la profesora se dio cuenta de que usar la palabra puta era machista”. Los personajes desviados, capaces de iluminar zonas oscuras de la norma, se convierten en Electrónica en adoradores de la banalidad.

Sin embargo, existe en la novela de Maqueira una pericia narrativa, una gracia que funciona en el paso sutil de tercera a segunda persona, una vocación profesional expresada en el truco de taller literario del final de la novela. Electrónica consigue sumar oleadas de amor y de desprecio hacia su personaje principal, la profesora, y aunque sin salir de los estereotipos, lo exhibe en sus debilidades, en sus anhelos y en su patetismo. Esto también sucede con el Ninja, amigo gay de la protagonista. Quizás Electrónica es justamente eso: una larga e involuntaria crónica sobre la normalización de la cultura gay. Los personajes masculinos y heterosexuales presentados por el autor de Historias de putas directamente no pueden hablar, son planos: un novio ridiculizado al extremo, un Rabec que se niega a aparecer, un psicólogo sin ética profesional, un padre postrado que mira pornografía. Claro que, a diferencia de Emma Bovary, no hay tragedia en la vida de la profesora más allá del stalkeo mórbido a un alumno y de la insatisfacción profesional. Una distracción se suma a la otra, lo importante es mantener a los amigos y el estado de goce. La utopía electrónica, la pertenencia a “la generación que había aprendido el Amor Universal gracias a una pastilla que los hacía sentirse partes de un todo” se disuelve en el consumo de cocaína –la droga más presente- y la ensoñación; jamás llega a rozarse con la política por más que se mencione vaga y deliberadamente a la jubilación como una conquista de la época. La experiencia de lo común tiene los límites de un grupo de tres amigos que salen a bailar; mientras que la movida electrónica es construida con una mirada nostálgica que, al dejarla confinada al plano de la cultura juvenil y no interrogarla en tanto matriz de experiencias, no termina de contarse de otra manera que como un lamento por la juventud desperdiciada. ¿Pero había otras opciones? ¿Qué pasó en el medio? La profesora no se lo pregunta. De hecho, en varios momentos de la novela, se confiesa: “todo el tiempo tenías ideas estúpidas”. Y, quizás sólo en estos casos, no se miente.

La droga como tema ganchero y supuestamente contracultural, el ocio, la vida a la deriva y el hastío generacional no parecen ser patrimonio exclusivo de las clases medias con aspiraciones intelectuales. En Merca, de Loyds, ese universo se traslada a las clases altas, al segmento ABC1, a los dueños de la tierra apostados entre la Recoleta y la zona norte. Johnny, el protagonista de esta novela, es una oveja descarriada y altamente drogadicta que odia a su propia clase, y principalmente a sí mismo. De hecho, cada tres minutos de lectura nos enteramos de lo que Johnny odia: básicamente todo, desde los casamientos en el Palacio Sans Souci hasta a Inglaterra; también a los limpiavidrios. Merca construye un universo que nunca podría estar informado por una mirada plenamente integrada a su sector social, ya que el uso del lenguaje sintetiza la textura acelerada del Clayton de Menos que Cero de Brett Easton Ellis con el argot de la clase media, y el retrato clasista, lleno de un desprecio y una fascinación imposibles en alguien que tenga una plena pertenencia a las clases altas, se centra más en la descripción de escenarios y de consumos culturales que en la construcción de un ethos. Johnny habla como un desclasado aunque no lo es: Loyds no se decide por una novela realista, que sería involuntariamente paródica, ni por un grotesco, que al eludir la política resultaría insustancial.

Su intermedio termina convertido en una fábula moral. Con su BMW, su padre multimillonario y su mayordomo servil, Johnny permanecerá impiadoso hacia su clase durante toda la novela; después de todo eso es lo que la adicción a la cocaína le hace a la gente. Sin embargo Johnny tiene momentos de debilidad, cifrados en sus relaciones más cercanas, y eso, en cierta medida, revela su lado humano y entrañable. La cocaína, por su parte, es el objeto sublime que habilita el tránsito de Johnny por innumerables fiestas, baby showers, asados en countries y eventos nocturnos. En medio de una construcción literaria de a momentos plana, se destaca la virtuosa materialidad de la merca, el espesor de las líneas de máxima pureza que el protagonista separa y aspira, goloso, con un billete de 50 dólares y siente como un “latigazo ácido” o como un gusano que se introduce por los orificios de su cuerpo. Es potente y material el efecto físico de la merca, el entusiasmo terriblemente autoconsciente, pero también el deterioro, la caída de pelo, la pérdida de peso y las resacas zanjadas con Alplax que permiten momentos de lirismo, como en esa mañana en que Johnny se sienta al inodoro y sólo puede ver “unas gotas de sangre que hacen efecto expansivo al caer sobre el agua transparente”.

¿Novela noventosa? Sí desde el uso del lenguaje, no tanto desde su sistema de referencias históricas. La etnografía de las clases altas desplegada en Merca posee dos núcleos. Por un lado, logra poner en juego el acierto de describir a las clases más favorecidas como un sector social imposibilitado de realizar un cierre social exitoso. Johnny, su padre, su madre, sus amigos, viven aterrorizados por la posibilidad de rozarse con arribistas provenientes de estratos sociales levemente inferiores. En caso de encontrarlos se los hacen sentir, y estas capas medias con aspiraciones de elite son el principal tema de conversación y de conflicto. Johnny parece poseer un radar natural para ubicar a las personas en sectores sociales, un sexto sentido sociológico permanentemente alerta que sólo puede explicarse en un país con una aristocracia lumpen y siempre amenazada por lo plebeyo como la argentina. El discurso de Johnny, a su pesar, es el de una clase que ya no puede narrarse a sí misma porque sabe que su lugar en el mundo social carece de legitimidad histórica y social, y puede tambalearse en cualquier momento. Pero, junto con esta debilidad histórica, la novela parece moverse bajo la premisa de que, y no sólo para las clases altas, “el kirchnerismo no ha tenido lugar”. Más allá de alguna mención coyuntural a los desaparecidos y de la insistencia con la sociabilidad en Facebook, la conciencia de la clase propietaria, las conversaciones en Tequila –el boliche descrito como una suerte de back office de los búnkeres electorales del PRO-, las especulaciones sobre los negocios, la fraudulenta revista empresarial de Johnny, todo parece transcurrir como si sucediese en 1995, como si los personajes se mantuviesen deliberada y un tanto teatralmente afuera de la coyuntura. La brecha entre la egomanía cocainómana del personaje y su entorno transmite la fantasía de un espacio sin historia y sin política. El personaje odia todo pero no habla del peronismo, su familia tiene tierras pero no hablan del conflicto del campo. La “intervención del estado en la economía”, “la politización de la esfera pública” o la inflación galopante de los últimos años en el país no parece afectarlos en lo más mínimo. Es una hipótesis plausible; quizás Loyds quiera denunciar que la concentración y la extranjerización de la economía aumentaron durante el kirchnerismo. Quizás Loyds se haya eco del blindaje de la clase propietaria global descripto por Thomas Piketty; lo cierto es que Johnny esquiva a la política de un modo algo artificioso.

Los flaneurs

Lo primero que hay que decir sobre Sacalabritney de Martín Zícari es que, a diferencia de Merca o de Electrónica, no es una novela ni una nouvelle, sino una colección de monólogos breves y desordenados que parecen compartir un narrador. El libro se vincula con Electrónica por una cierta exploración de la condición gay. También debido a cierto sistema de referencias vinculado a lo camp, en su yuxtaposición con la estética de derecha autodenominada hipster, un rosario de alusiones a la cultura indie y a consumos que siempre deben ser explorados, marcados subjetivamente. En medio de un pantano de diminutivos que pasan de resultar un recurso fácil en las primeras páginas a tomar al lector por tonto al final de las ochenta carillas que tiene la obra, el narrador declara que “La tristeza es ontológica, la única solución creo yo es usar máscaras todo el tiempo”. Un diagnóstico y un conjuro.

Las máscaras, entonces, van a ser utilizadas en el trabajo –una de las escenas o monólogos sucede en situación laboral; es un solo día, y realmente el narrador lo toma como una excursión más al Tigre-, en las salidas con amigos, en los paseos en bici por la ciudad. La tristeza ontológica, por su parte, queda muy al fondo. Tan al fondo y tan ontológica es la tristeza que termina devorada por un infantilismo premeditado, con ciertos momentos de romanticismo en la contemplación de la naturaleza o de los bellos cadetes que navegan la ciudad en sus rodados. Justamente la ciudad, con sus bicisendas, es un espacio de circulación pero también de disfrute. La sintaxis de los monólogos de Scalabritney construye a lo urbano como un escenario caótico y frondoso, en permanente transformación. Los niños que hacen dibujitos y se emborrachan mientras fuman porro en la novela han aprendido a no dejarse avasallar por la policía; sin embargo no se animan a ir al baño de su propia facultad porque consideran que esa es la única excursión peligrosa de todas las que se plantean en el libro. Si un extranjero leyese Scalabritney probablemente pensaría que Buenos Aires es un lugar apasionante y eso es un mérito de la escritura de Zícari; también pensaría que es una inmensa incubadora de kidults con una definida tendencia hacia la perversión polimórfica. Una ciudad sin lugar para los viejos: “Al lado del chico acostado dibujé una fogata y un grupo de nenes y nenas que bailan en ronda mientras las llamas cocinan la cabeza decapitada de un adulto. Ardían sus bigotes, ardían sus arrugas, las bolsas abajo de sus ojos y todas las marcas de vejez, ardían en la fogata mientras nosotros bailábamos y cantábamos alrededor”.

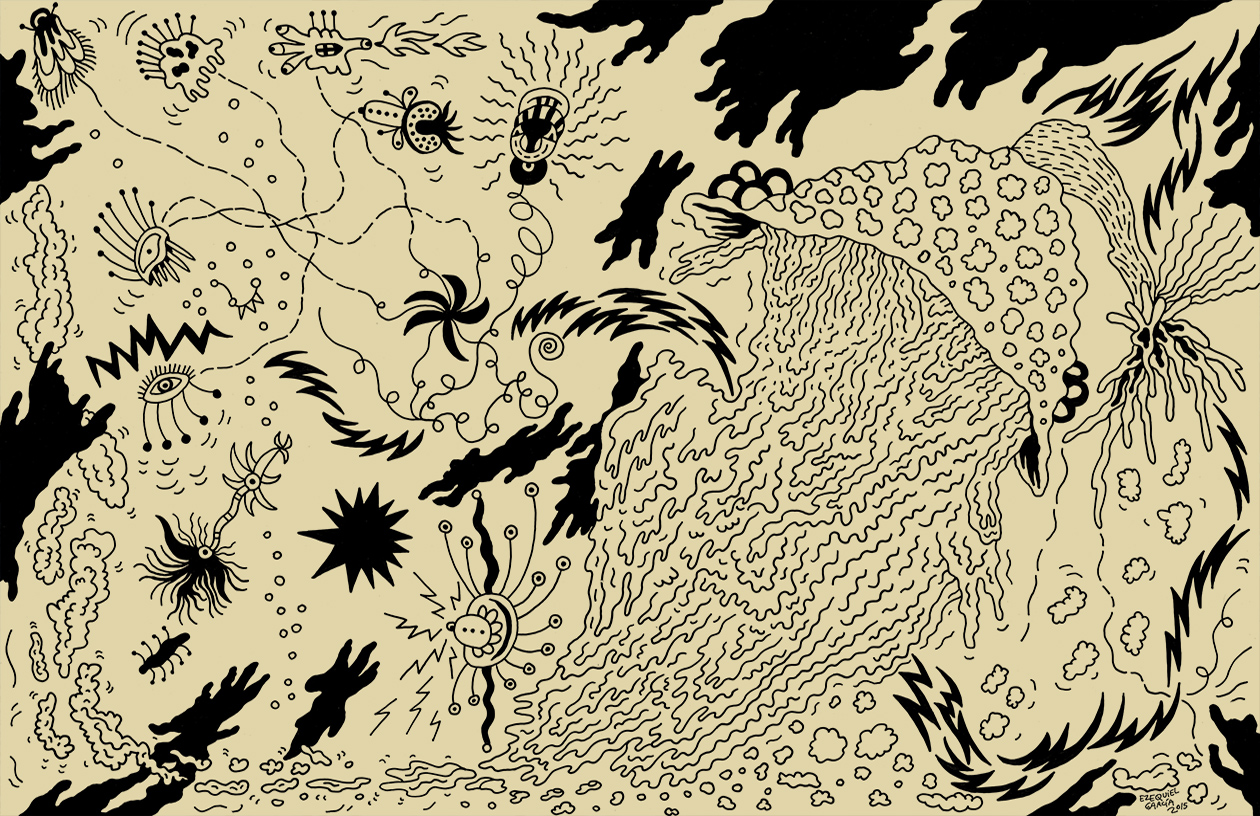

La celebración de la amistad se produce como un sistema de comunidades de éxtasis y rituales efímeros de donde el narrador entra y sale no sin cierta incomodidad. El narrador de Scalabritney, sin embargo, no es ingenuo. Su deriva va sembrando preguntas; pocas veces las responde. Conciente de que las reuniones a fumar porro no pueden horadar la tristeza y que la infantilización deliberada de la experiencia tiene un techo demasiado bajo y quizás también demasiado sórdido, cuestiona sus propias verdades. Por ejemplo, en un viaje en colectivo, empieza a bailar para “pervertir géneros y experimentar con los límites entre la esfera pública y la privada”; de hecho, la interrogación por los límites del cuerpo y cierta animalización provista por la importancia del baile en los espacios de ocio es un tropo recurrente. Este viaje a través de la tristeza, de las máscaras, del baile y de lo gregario, estratos que se superponen como las capas de una ciudad con múltiples fisonomías –la ciudad como lo real- concluye con la gran utopía de la clase media hippie. En el penúltimo capítulo, Scalabritney se permite trazar una alegoría onírica que describe una relación conflictiva entre la técnica, el arte, el hombre y la naturaleza, a través de la historia de un strandbeest, una bestia-máquina que funciona como mascota y también como proyección del inconciente del narrador, que imagina su propia muerte. Esta iluminación imaginativa choca sin embargo con la inexorable certeza cínica de que la expresividad sirve para sobrevivir en un mundo hostil, y jamás para cambiarlo. Así, la utopía final de Martín, narrador de la novela, es formar un centro cultural donde “todo el tiempo pasen cosas”: “Pensé que sería genial tener toda la plata del mundo, e instalar ahí un centro de arte donde vivamos tipo internos todos los que hacemos algo copado y organicemos ciclos, festivales, recitales y fiestas. Y todos tengamos nuestros talleres ahí y ese sea nuestro hogar”. Queda la agridulce sospecha de que Martín no se sentirá cómodo ni siquiera en este contexto, o de que quizás se olvide pronto del centro cultural, durante su próxima ronda de baile y de porro, contada otra vez desde un monólogo errático y lleno de diminutivos.

Escrita por un profesor de ciencias de la comunicación que se escuda bajo el seudónimo de JP Zooey, Te quiero es otra novela donde los paseos por la ciudad adquieren un particular protagonismo. Bonnie y Clyde son dos jóvenes de veintipico que se conocen por internet. Clyde es becario y le da eternas vueltas a un cuento scifi sobre alucinaciones y realidad aumentada; Bonnie estudia diseño de indumentaria y trabaja en un lavadero de ropa. Ambos son vegetarianos, viven solos, tienen gatos como mascotas y recorren un circuito de Buenos Aires marcado por una deriva social muy precisa: desde la pizzería Kentucky de Pacífico al bar Shanghai, desde las mesas de ping pong del San Bernardo al shopping Abasto o el Planetario. A esa geografía urbana acotada, que los dos personajes recorren con seguridad y sin la tentación de traspasar sus fronteras mentales, se le superponen los vínculos a través de las redes sociales, una segunda naturaleza que los mantiene comunicados, o con un simulacro de comunicación en la que intercambian con levedad proyectos imposibles e inofensivos (robar una liebre del zoológico, asaltar una juguetería). Sus diálogos se desarrollan en el tono desapegado y monocorde que recuerda a los personajes del universo de eso que se cataloga ampliamente con la etiqueta de Indie; de hecho la novela sintetiza, copia y quizás parodia el universo del escritor estadounidense Tao Lin, con bastante de Robar en American Apparel y muchísimo de Richard Yates. ¿Una parodia brutal e involuntaria, también, sobre la trunca sustitución de importaciones?

Las recurrentes menciones a los dispositivos de la web se solapan con el name dropping de marcas y lugares. La angustia existencial de Bonnie y Clyde, figuras flotantes por fuera de cualquier estructura productiva, de cualquier perspectiva de integración a un sistema que los supere intenta tramitarse mediante la repetición, la mera invocación de las marcas comerciales, aunque no de su consumo: “Clyde se corrió el pelo y empezó a enumerar mentalmente marcas: Samsung Galaxy, Sussex, Higienol, Vegetalex. Esto lo tranquilizaba y siguió: Vegetalex, Midax, Skype, Dell, Lenovo, MercadoLibre, Google, Microsoft, YouTube, Curitas, Proplan, Polka”. La mezcla de marcas de consumo masivo, baratas y cotidianas con otras que pertenecen al imaginario de la tecnología más avanzada es, claro, una pista de la intención paródica que Zooey le imprime a sus personajes, un guiño que une el marquismo obsesivo con el desquicio periférico de sus personajes. Tao Lin sufriendo en Almagro después de cursar en la UBA. La presencia de las marcas sin su contraparte consumista, sin mercado, por otra parte, resulta insincera para el tipo de personajes que se escojen.

Sin embargo, la política se prefigura en la ciudad de una manera espectral, pasada por el filtro aturdido y desenfocado de la pareja protagonista. Esto resulta una diferencia con respecto a la narrativa norteamericana tomada como modelo. Al igual que el trabajo, que el mercado, que la familia, la política es un planeta del que se sabe de oídas y sobre el que se pueden trazar especulaciones tiernas y juguetonas. En un episodio, Bonnie despierta a Clyde con la noticia de que ese día hay elecciones nacionales. “Clyde preguntó a Bonnie si ella sabía a quién había que votar para que todo siguiera igual. Bonnie dijo que no había que votar a los idealistas, ni locos. ‘Los idealistas no me gustan’, dijo Bonnie. ‘Tienen un hambre…, los que quieren cambiar al mundo tienen un hambre’”. Finalmente deciden poner en el sobre un logo de Facebook hecho en origami, una intervención que mezcla, como en toda la novela, el registro de la ingenuidad indie tardoadolescente, el extrañamiento político pero también el cruce – mucho más interesante – entre la afiliación a un universo imaginario y la desgastada ciudadanía política. En la misma escena se lee: "Bonnie dijo que prefería pertenecer al Club La Nación para tener beneficios antes que ser ciudadana cívica de una nación escrita en el siglo XIX en un lenguaje de plumas y espadas. Bonnie dijo que el país era un canasto de ropa sucia que ella lavaba a diario en el Laverrap. Bonnie dijo que los descuentos y los beneficios y la televisión en los bares eran mejor cemento social que la política. Después dijo algo sobre la UBA y los profesores y unos teléfonos pinchados y una carta abierta".

¿Cómo leer, entonces, Te quiero de JP Zooey? ¿Es una parodia de la condición tardoadolescente de un tipo social muy específico de jóvenes urbanos? ¿Es una historia sobre la devaluación del deseo y el achicamiento de los proyectos vitales arropados por una zona de confort insalvable? ¿Es una novela posmoderna sobre la inutilidad de escribir novelas posmodernas? ¿O una novela postcínica que al abandonar cualquier intento de ironía intenta hacer patente el vacío existencial de sus protagonistas, una vuelta de tuerca a la new sincerity americana, con sus lugares comunes y sus criaturas frágiles y aniñadas? Un poco de todo eso está en Te quiero, y no es la menor de las virtudes del libro ese efecto de desconcierto que logra, con estaciones intermedias que oscilan (muchas veces al mismo tiempo) entre la irritación, el hastío y el interés por terminar de ver hacia donde conduce el artefacto pergeñado por Zooey. ¿Te quiero como una especie de registro etnográfico de la época? Acotado a su recorte social, los personajes, hábitos y escenarios que la cruzan, sus exageraciones, sus vueltas de tuerca, sus poses, sus derivas podrían pensarse como parte de este proyecto. Es una lectura. Otra podría ser que Te quiero celebra un momento de la política y la sociedad argentina marcado por cierto aturdimiento, por cierta comodidad y deseo de evitar el conflicto a toda costa. Un cierto clima que excede a los becarios crónicos a la deriva y se extiende a una porción social más extensa. Un clima extraño porque contrasta con la retórica estatal del regreso épico de la política, el reverdecer de las preocupaciones altruistas militantes y el rechazo al repliegue sobre lo íntimo y lo privado. Tal vez lo que dice Te quiero es que no somos tan distintos a los exasperantes y abúlicos Bonnie y Clyde y que ellos son más representativos de esta época de lo que se puede pensar a primera vista. De nuevo, y al igual que en Merca, de Loyds, la tentación de pensar al último ciclo político como un ruido de fondo incapaz de penetrar en las subjetividades, construidas por la clase y la apropiación de las tecnologías, por la asordinada desconcentración ante el mundo y por el desinterés hacia las instituciones, se hace patente.