Hubo una vez un niño que, a mediados de la década del veinte, se propuso vivir en las alturas. El fuego de un globo aerostático en medio de la inmensidad de la costa de Claromecó fue una imagen primigenia para Federico Vogelius (FV), una fuerza que lo movilizó en una pátina de estímulos, aventuras y traiciones.

Una genética familiera y productiva lo impulsó. Su padre Manuel, hijo de inmigrantes daneses, desde la adolescencia comenzó a trabajar en distintos molinos harineros, hasta fundar el propio, “El americano”, primera industria de Tres Arroyos, un rancherío que se iba engrosando en pleno fervor agroexportador. De Teresa Capriata, su madre, de ascendencia judía, asimiló la acentuación por los valores asociados al cuidado y al afecto como una forma de entrega y disfrute. A los doce años, lo mandan a vivir a Buenos Aires a cargo de la dueña de una pensión. “Quizás no lo aguantaban más, lo habían echado de varios colegios, pero así forjó su temperamento”, cuenta Angelina, su primera hija. Poco se sabe de su adolescencia, aunque a decir verdad gran parte de su biografía es un murmullo incierto. No es atrevido pensar en un Antoine Doinel que se convirtió en agrimensor, contador y perito mercantil. En sus primeros años de facultad desarrolla su propia extirpe empresarial y su olfato para la gramática del dinero a partir de la compra de quiebras de cualquier tipo de negocios: fábrica de tintas, cacerolas a presión, laminados de aluminio y plástico, muñecas. En 1939, con casi veinte años, se casa con María Angelina Alonso y se mudan por un tiempo a San Lorenzo, a la planta de Molinos con un puesto como gerente de personal. Vale resaltar el “casi”, porque la reconstrucción del personaje impone aproximaciones nebulosas o equívocos. ¿Nació en 1919 o en 1920? ¿Murió en Londres o en su Tres Arroyos natal? Disonancias que alimentan al mito.

—Disfrutaba moviéndose —dice Angelina—, dormía muy poco, en lugares rarísimos. Era muy carismático. No le interesaba la política, era el más burgués que te puedas imaginar. Su vida fue dedicarse a los negocios, los amigos y el arte.

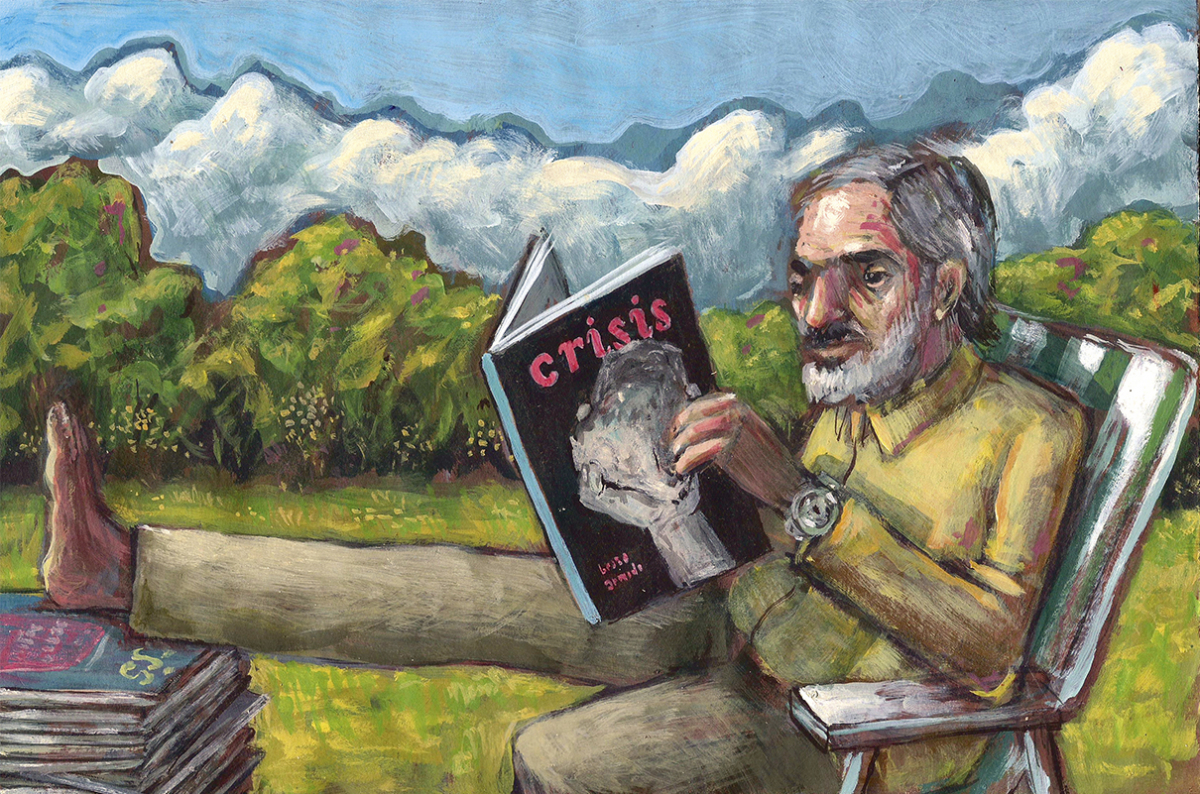

Poco antes de morir, en 1986, la tapa de Revista Humor Registrado anuncia una entrevista de Mona Moncalvillo a Vogelius, “el de crisis”:

—A raíz de una enfermedad bastante seria, tengo mi vida muy limitada en el tiempo; es decir, ya estoy fuera de la necesidad que tiene una persona de tener prestigio. El prestigio que tengo es la amistad de mis amigos.

El escritor e investigador Mario Tesler reconstruye, de algún modo, la trayectoria en el campo artístico de FV a partir de la conformación de su biblioteca personal. En los años cincuenta, Vogelius es el faro de El Mangrullo, una asociación literaria conformada, entre otros, por los escritores Jorge Luis Borges, Vizconde de Lascano Tegui, Ricardo Molinari, el pintor Santiago Cogorno y el editor Samuel C. Palui, punto de conexión de distintos referentes de las artes literarias y plásticas. Cada tertulia tenía un acta y un obsequio de su anfitrión, una plaquette. Así, indirectamente, se convierte en editor y publica algunas piezas de Borges, como Nueve poemas, serigrafías eróticas de Leopoldo Presas y más adelante a Juan L. Ortiz, entre otros. Un librero de Rosario, Armando Vites, le cuenta a Silvina Friera que Vogelius le llevó al gran poeta litoraleño unos papeles blancos para que copiara sus poemas, pero en una de ellas se le volcó mate. La pulsión biográfica de FV tiene algo de eso: un sesgo desmesuradamente argentino y la aparición de manchas al pasar, con mayor o menor gradiente.

El vínculo con las artes visuales llega cuando, a principios de los años cincuenta, se enamora de Victoria Matta, maestra jardinera de sus hijas y también pintora. De esa unión por más de una década nace Martín Vogelius Matta. “El vínculo con los pintores iba más allá del mecenazgo —relata Martín—, se construyó una suerte de devoción mutua”. Fico —tal como lo llamaba todo el mundo— no solo financia la producción y pone en valor los nombres, con un estipendio mensual, sino que también los hace parte de sus andanzas. A Presas, por ejemplo, le presta con frecuencia un departamento en el L’Hirondelle de Punta del Este que no suele usar, pero conserva como trofeo de guerra: en una de sus leyendas cuenta que se lo había ganado a una vieja en un juego de cartas —puede haber sido bridge o truco, tranquilamente—. Pueden coleccionarse distintas anécdotas como esta, combinaciones de las maniobras lúdicas al filo del riesgo.

En julio de este año, el Museo de Bellas Artes de Tres Arroyos exhibió por primera vez la colección Vogelius, un conjunto de treinta obras donadas al municipio que puede funcionar como un mapeo por su órbita como marchand, donde se destacan Raquel Forner, Carlos Alonso, Juan Carlos Castagnino y Pedro Figari, entre otros. Algún visitante curioso pudo notar un cuadro adicional, un dibujo en grafito de una joven, firmado por Presas. Lucrecia Falus, hija de Ana María Vogelius, ve su retrato con un poco de desdén, aun así, lo considera un gesto de su abuelo, al que pudo disfrutar poco. Una imagen recurrente se activa: él le tapa los oídos y recita: “Si supieran lo que sé / se cagarían de risa, los amores que yo tuve / con una gringa petiza”. Acto seguido, se le cae la dentadura postiza. Allí, Lucrecia toma conciencia de lo que significó la dictadura en el cuerpo de su abuelo, torturas que también desmembraron sus uñas.

Pablo Birger, yerno de Presas, frecuentó varias de las reuniones que FV hacía en su quinta de La Paz, en San Miguel, una alameda colonial con un casco principal, pileta, canchas de tenis y un espacio acondicionado para alojar un voluminoso acervo de libros y una cuidadosa pinacoteca. Tesler calcula que había más de 25 mil ejemplares. A Lucrecia le llamaba la atención que tuviera una bibliotecaria las 24 horas. En la Fundación Espigas puede consultarse el catálogo de un remate de esos volúmenes, a mediados de los noventa, después de litigios familiares. El ojo se entrega a lo incomensurable: gacetas periodísticas, libros de viajeros, primeras ediciones de literatura latinoamericana —desde Borges hasta Sarmiento—, revistas culturales, discursos y textos de Juan Domingo y Eva Perón y de Juan B. Justo son algunas de las gemas que vibraban en esa casa. Birger es contundente a la hora de describir a FV:

—Las cosas más importantes que aprendí de él son las que no hay que hacer. Fico era un genio, tenía bastante habilidad para el bien y para el mal.

“Poderoso industrial vendió cuadros falsos de Figari” se titula una de las tantas noticias, fechadas en 1968, que pueden encontrarse en el Archivo del Museo Figari de Montevideo. Allí puede leerse que en 1960 FV impulsó una muestra de 132 cuadros en París para los que solicitó préstamos a coleccionistas privados; sin embargo, con el tiempo fue devolviendo reproducciones, entre ellos a un ex socio, una historia que rescata de refilón María Gainza en su novela La luz negra. Fernando Saavedra Faget, bisnieto de Figari, se ha dedicado desde 1987 a investigar alrededor de las obras apócrifas, pero considera que nunca pudo tener resonancia pública.

—Apenas lo conocí en 1960 —cuenta por mail— con motivo de la comisión que él presidía y organizaba la exposición en el Musee d’Art Moderne. Después viajó a bordo del Andes con unos cien cuadros. Jorge Páez Vilaró, de la comisión y también en el viaje, unos años después me comentaría: “A bordo iban pintando así [sacudiendo la mano]”. No sé si fue así con algún cuadro, pero los que surgieron de Vogelius fueron de mucho más largo aliento, de muy malas a muy buenas copias. Si alguien copia una obra y la sustituye por otra, más que un falsificador es un ladrón.

Por esas defraudaciones tuvo prisión preventiva en Devoto. No era un recienvenido, ya había estado implicado judicialmente en 1946 en el robo de tres Goyas. Uno de los recortes que tiene el museo Figari, del diario La Mañana, habla de un cuadro de Chagall que FV adquirió con un socio y luego se desentendió de la contraparte ante el pedido de la viuda. Quizás, entre tanta mitología, esa pintura fue la que vendió para fundar crisis. Otra nota, esta vez publicada en el dirio uruguayo El País en enero de 1969 por María Luisa Torrens, menciona una solicitada publicada en Clarín firmada por varios de “sus pintores”, junto a distintos referentes como Marta Peluffo, Luis Saslavsky y Ernesto Sábato, acentuando sus cualidades como benefactor y mecenas. “Si todas las acusaciones que pesan sobre él resultaran ciertas, tendríamos que pensar que se descargaba de sus culpas retribuyendo de dicha manera parte de lo que recibía”, escribe Torrens. No puede soslayarse el deseo por construir una revista literaria transformadora como crisis sin esos antecedentes, como una especie de lavado de imagen y con la certeza de tener un variado apoyo intelectual.

"Lita, quiero que me duela”, le repite Vogelius a su segunda esposa, Amalia Ruccio, una posición de sacrificio emocional, intelectual para conformar un proyecto cultural que deje un rastro. Desde su inicio, el espíritu de crisis es colectivo. Las primeras reuniones para desandar el proyecto involucran a un grupo de intelectuales como Ernesto Sábato, Jorge Romero Brest, Abel Posse y Ernesto Epstein, entre otros, que imaginan de qué manera es plausible intervenir en un contexto vivaz. Al poco tiempo, le ofrece la dirección de la revista al autor de Sobre héroes y tumbas, pero emergen disonancias en relación con la línea editorial. “Vogelius quiso llevarla adelante con una dirección marxista que llegó a difamarme a través de los estalinistas de turno”, dirá Sábato. La distancia se profundiza aún más cuando Vogelius se propone ir a buscar a Eduardo Galeano, un periodista y escritor relevante en la región, fundamentalmente a partir de la resonancia de Las venas abiertas de América Latina. Puso una condición: tener el control total de lo que se publicaba en la revista. Varias publicaciones se detienen en la reconstrucción de los años formativos de crisis y su posterior desenvolvimiento. Vale citar las investigaciones académicas de Pablo Ponza y María Sonderéguer, el especial en Todo es historia, firmado por Marcelo Crespo y Germán Gómez (2001), y los distintos ejercicios biográficos de Miguel Russo, sobre todo el de Contraeditorial (2009), donde recopila varios testimonios. “Fico anduvo desasosegado, intranquilo, descentrado, era evidente que se trataba de un salto a otra dimensión. No creía en nada obtenido por las armas; sí por la cultura, aunque llevara cien años conseguirlo”, cuenta Ruccio.

A lo largo de cuarenta números, entre 1973 y 1976, crisis consolidó una trascendencia en medio de un clima de violencia política. En el staff convivían distintas perspectivas, encarnadas, por ejemplo, en la trayectoria militante de Juan Gelman, Aníbal Ford, Haroldo Conti y Vicente Zito Lema, todos de diferentes alas. Había espacio para grandes firmas de la literatura continental, como Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Chico Buarque; más la posibilidad de presentar plumas jóvenes como Carlos María Domínguez, que llegaba de Uruguay.

Santiago Kovadloff, a cargo de la selección y traducción de escritores de habla portuguesa, recuerda su excepcionalidad en la época de Galeano: “Desde una perspectiva de centro izquierda competía con Sur, que era de centro; creo que fue de hecho una publicación que no bajó su nivel intelectual aun cuando la época se mostraba devorada por el esquematismo ideológico”. Vogelius no se involucra en la cocina, en el contenido, pero sí se preocupa por la materialidad de la revista, junto al diagramador Sarlanga —su cuñado—: un papel barato, grueso, amarillento, con tapas sin fotos, una apuesta en consonancia con el contexto crítico, más el acompañamiento de inserts, piezas visuales que acompañan al ejemplar, como grabados o serigrafías. Su impronta se vuelve un tanto ubicua. Martín Vogelius recuerda que en varias ocasiones Hermenegildo Sabat le comentó que su padre le había comprado la casa. Luis Sabini, diagramador de la revista, rememora una atmósfera cordial en la redacción, pero en un momento se corporiza una contradicción cuando Vogelius ejerce un despido laboral en medio de la oficina y tanto Sabini como Gelman son llamados a declarar:

—Gelman adujo su imposibilidad de presentarse judicialmente porque tenía o podría tener cuentas pendientes con la Justicia, así que resulté el único testigo de cargo contra Vogelius, quien me congeló el sueldo en medio de una inflación cada vez más galopante. Fue afortunada mi desaparición, porque si no, en dos meses, terminaba durmiendo bajo los puentes.

Sabini se refiere a su secuestro, en diciembre de 1975, en un contexto atravesado por una avanzada violenta. El número 34 de crisis, publicado un mes después, pide por su aparición. Con la llegada del golpe de Estado, todo comenzó a empeorar. La censura previa era un requisito impuesto por la Marina. Domínguez rememora que los más apuntados eran los registros populares o las historias de vida que evidenciaban trabajos insalubres, o espacios marginados, como el hospital de tuberculosis. Cuando las posibilidades de publicar estaban atenazadas, Vogelius convocó a una reunión en su quinta que, paradójicamente, estaba muy cerca de los cuarteles de Campo de Mayo, para dar un cierre elegante. “Crisis supo ser un porfiado acto de fe en la palabra solidaria y creadora, la que no es ni simula ser neutral, la voz humana que no es eco ni suena por sonar. La revista había caído sin agacharse, y nosotros estábamos orgullosos de ella”, escribió Galeano en El libro de los abrazos. Helena Villagra, que conoció a Galeano en esos contextos turbulentos de San Miguel y al poco tiempo formaron pareja, recuerda a Vogelius en una refinada audacia:

—Se metió de lleno en esto que fue una aventura muy importante culturalmente. Era un tipo de izquierda, sí, más bien nacionalista, que hizo una revista que fue un faro. Tenía una frase que habla de su chispa: “Yo no sé por qué este tipo me odia, si nunca le hice un favor”.

Aunque no parezca esa locuacidad, en algún momento de esta historia, lo traiciona.

En 1986, Vogelius planea el regreso de crisis. Muere en abril, cuando la revista sale a la calle. La dirige Zito Lema, participa Osvaldo Soriano y tiene la particularidad de la impronta de Oscar Smoje en el diseño gráfico, con una cara totalmente distinta a su precedente. Salen solo trece números: el clima sociopolítico es totalmente distinto. El detonante o excusa para su fin es una cobertura de la visita del Papa Juan Pablo II en la edición 52, donde las esquirlas de la dictadura resuenan. La intervención visual de León Ferrari acentúa el tono crítico. En el número final, crisis publica una suerte de diario inédito de Vogelius de 1983, que relata de qué manera es encarcelado por la dictadura del 76. La presentación, por Zito Lema, se titula “El que no quiso olvidar”, otro título que puede leerse de formas diversas.

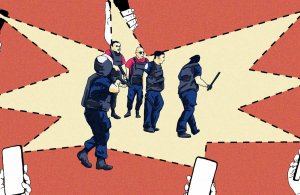

Así, recuerda con detalle los avatares de sus dos secuestros. Alrededor de septiembre de 1977, es interceptado en la calle y lo trasladan en el baúl de un auto, encapuchado, donde cuenta las respiraciones como una forma de medir el tiempo, ubicarse y no perder el conocimiento. El relato de lo que sigue tiene un aire inverosímil, en el que fácilmente engaña a sus custodios con fabulados desmayos. Logra escapar hasta dar con una carnicería que lo lleva a la policía. Vogelius regresa a su casa en Claromecó, una construcción fastuosa en la costanera, con dos propiedades conectadas, con un espacio para taller en un tercer piso, donde suele alojar a sus amigos artistas. Haroldo Conti es un visitante frecuente, así lo describe en el cuento “Segunda muerte de Kurt Wilckens en Claromecó”, una estadía de 1974, después de ganar el Premio Casa de las Américas. Tras su regreso de la oscuridad de la mordaza piensa en su amigo, desaparecido en mayo de 1976. Pero, en lugar de sentir miedo, lo obtura la hoguera de las ambiciones. “Mi padre era capaz de perseguir hasta el fin del mundo a sus enemigos, hasta que se topa con Suárez Mason”. Decide contratar un helicóptero y trazar un mapa de los lugares donde lo habían secuestrado; con eso intenta desmontar un entramado parapolicial ligado a la extorsión y el pedido de rescate. Regresa a Londres, donde reside con Lita y sus hijos más pequeños, Fanny y Federico, en un palacio en la Bickenhall Street. Lo primero que hace en su arribo es ir personalmente a comprar unos lenguados al mercado, una activación de la química emotiva, un espacio de quietud, en la playa, mientras pesca con red junto a su padre. Tiene la costumbre de hacer banquetes excéntricos e invitar a jóvenes profesionales como Norma Pinkus y Beatriz Taber, con la necesidad de juntarse —Lita había perdido a su primera hija— y dialogar sobre la dictadura. Norma lo define como “un gran armador de escenas”. No es casual escuchar esa caracterización y pensar en su homónimo, Federico Manuel Peralta Ramos. De hecho, tanto en las fotos que la reportera Paloma García donó a la Biblioteca Nacional como en los registros periodísticos, las fotos muestran a un Vogelius sonriente, ilusionista. En una, incluso, se disfraza de pirata.

En enero de 1978 regresa a Claromecó. De manera imprevista, aparece el gobernador de Buenos Aires, Ibérico Saint-Jean, en su casa. ¿Una amenaza en persona? A los pocos días le allanan una de sus fábricas. Viaja a Lanús y se presenta en el destacamento de la Policía, donde lo acusan de manejar las finanzas de Montoneros y lo picanean. Lo trasladan a la Unidad 9 de

La Plata, donde pasa una temporada de aislamiento. A posteriori lo llevan a Devoto a una cárcel de máxima seguridad. Su hijo Martín, todavía niño, le pide en persona a Videla. Así lo relata:

—Nos enteramos del secuestro porque a un amigo querido de mi mamá, Llamil Reston, lo habían nombrado ministro de Trabajo. Él habló con Videla para que mi padre pasara a la Justicia federal. A nosotros nos mandó afuera del país, nos dijo que las cosas estaban fuera de sus manos.

En la muestra Cartas a la dictadura, de la Biblioteca Nacional (marzo, 2015), hay algunas misivas donde el nombre de Vogelius está presente. En marzo, desde Barcelona, Eduardo Galeano le escribe a Julia Constenla informándole que Fico está preso y Lita está en Londres con sus hijos, y transmite que los militares le indican que, si brindan información de la detención fuera del país, es hombre muerto. A su vez, comenta que le desvalijan la biblioteca, algunas obras de arte y platería precolombina. “Chiquita” se lo transmite a Gelman: “Todo es muy confuso”.

Entre tantos traslados, sufre interrogatorios de todo tipo, pero su labia tranquiliza al oficial: “Si bien yo le reconocía que mis ideas eran de izquierda, yo le comprobaba que no encajaba en el esquema de lo que era un terrorista”. Lo condenan al Consejo de Guerra y pasa una temporada en el Hospital Argerich. Logra compartir estadía con Presas, quien lo acompaña a almorzar periódicamente a un restaurante de La Boca con alguno de sus guardias. “Así los educamos en el uso de cubiertos”, dice. En una habitación individual lee un Kamasutra que Lita le regala con pinturas originales de sus amigos, algo que atempera su estadía aprisionado por más de tres años, un registro que aparece en el Nunca Más. Cuando Suárez Mason, el encargado del grupo de tareas, pide el retiro, Vogelius es liberado.

“Mi papá vivía en una especie de ‘sálvese quien pueda’ constante. La nuestra es una familia sin amor, por eso se destruyó todo”: las palabras de Martín resuenan. Tal vez, en el ejercicio vital de sus contradicciones, Federico Manuel Vogelius erigió su propio imperio. “Regresaba al país como si no le pasara nada, como si fuera inimputable. Ese fue el final de un vivo”. Después del diagnóstico de cáncer, regresa a Argentina, vive en uno de los míticos departamentos del edificio rojo de la calle Cabello —con una fachada similar a la propiedad londinense— y al poco tiempo, un once de abril de 1986, muere. Sus cenizas son esparcidas en la costa, el viento del sudoeste las eleva, en un movimiento pendulante.