¿Cómo el Bioy Casares de la adolescencia llegó a ser el autor de ''La invención de Morel''?

-Desde el comienzo lo fantástico, lo policial (en el sentido de una investigación, de una intriga, de un crimen que se resuelve) y lo amoroso estuvieron presentes. Y a eso se agregaba, entonces, el modo surrealista, un encantamiento por los sueños. Muchos de los cuentos de Caos, u otros libros de adolescencia, eran meras transcripciones de sueños. No sé, algo tendría que ver mi infancia. De chico tenía una fascinación por el miedo.

¿Se podría decir que aparecía un interés por el inconsciente, en los primeros libros, por los sueños, etcétera...

-... Sí, y manoseado por la retórica surrealista. Escribí bastantes libros. y en casi todos los casos, implacablemente, los publicaba. Después de los cuentos de Luis Grebe, muerto, en 1937, empecé a tomarme un poco de confianza, porque todos esos libros anteriores, de la adolescencia, eran realmente malos. En ese año, el 37, a los 23 años, comencé a escribir La invención de Morel.

¿Cómo surgió la idea de la invención de la máquina de Morel?

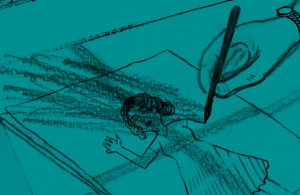

-Me acuerdo que estaba en mi casa, en Pardo, en un largo comedor casi en penumbras, y pensé que esa máquina era posible, imaginable. Pensé en escribir un ensayo para probar que no era imposible idearla. Después pensé que debía hacer lo contrario: hacerla imaginable, verosímil a través de una obra de ficción. Recuerdo que la escribí en la cama. Trabajaba desde las 8 de la mañana hasta pasado el mediodía. Premeditadamente. comencé a escribirla de una manera totalmente diferente a la que había escrito el resto de mis libros hasta entonces. La escribí con frases cortas, con mucho cuidado, para no equivocarme.

-La idea de situar la trama en una isla, con personajes que no son argentinos, ¿fue parte de una necesidad de tomar distancia? ¿Así como se podría decir, no existe una psicología de los personajes, que esa trama apretada y rigurosa se imponia sobre ellos?

-Sí. es cierto. Fue muy necesario para mí mantener una distancia con los personajes para desarrollar la trama. Lo mismo pasó con Plan de evasión y los cuentos de La trama celeste. Plan de evasión, que también transcurre en una isla, donde los personajes también son extranjeros y también hay una invención fantástica, pensé escribirla enseguida, como para que La invención y Plan salieran casi juntas, y de algún modo el lector las uniera. Pero mi desidia, mi vagancia, retardaron el libro. Salió cinco años después. Me acuerdo que mi madre se refería a mi actitud y me decía: "Que las mujeres no te devoren".

Volviendo a La invención, Plan y La trama, recuerdo que hace un rato me hablabas de Felipe Fernández, el hombre que te enseñó matemáticas, y me dijiste que en una época pensaste, debido a él, en dedicarte a las matemáticas. Esa enseñanza en la adolescencia creo que ha influido en tus libros. Detrás de ellos hay un pensamiento matemático, por esas tramas que se desarrollan tan limpidamente, tan rigurosamente.

-Creo que es cierto que Felipe Fernández ha influido en mí, y que la importancia de él en mi vida está también en mis libros.

¿Recordás en este momento algo que te haya influido de una manera parecida como escritor?

-Los cuentos que me contaba mi madre, cuando era chico. Recuerdo especialmente uno, que siempre le pedía que me repitiera. Era un cuento de animales, de animales pequeños, que se iban de la madriguera, corrían peligro y volvían. Siempre me gustó esa idea: la de correr peligro y tener la posibilidad de volver a un lugar seguro. Pienso que yo soy uno de esos "autores de bárbaros romances que alientan a sus lectores con enanos y con gigantes", como diría Johnson. Él lo decía despectivamente, pero yo me siento uno de esos escritores. Me gustan los contrastes, como esa historia de esa madriguera confortable y lo de afuera como una amenaza. A veces siento todo esto como una imitación. Por ejemplo, admiro mucho a Benjamin Constant. Pero yo necesito la tormenta. Detesto hablar de misterio en la creación. Reconozco que de algún modo existe, pero es simplemente el misterio que tienen tantas cosas: tantos oficios, el amor, también. Me acuerdo ahora del cuento "El perjurio de la nieve". Después de nueve años de dar vueltas alrededor de él, lo escribí en una sola noche, en el 43.

Me quedé pensando en la historia de la madriguera. Los personajes de tus cuentos y novelas, en realidad, no tienen madrigueras confortables. Más precisamente, no tienen madrigueras a donde volver, o si las tienen, son más bien espantosas.

-Es cierto: tenés razón. Son madrigueras espantosas.

Después de esos tres libros que hablamos, hubo un cambio, un cambio muy visible: aparece una psicología de los personajes, que se expresa especialmente en el habla. La psicología de tus personajes aparece, muy concretamente, por la forma en que hablan, casi tanto, o más, si es posible -no es posible- separar los gestos del habla, de la manera de decir las cosas.

-En ese sentido. tengo la impresión que la primera vez que me solté fue con el cuento "El ídolo", que es de La trama celeste.

Pienso que, en el mismo libro, en el cuento "En memoria de Paulina", deslizás algunos datos autobiográficos: una fama efímera, la clase social de los personajes, etcétera...

-Es cierto, ya no lo recordaba. También hay una afición a las reuniones que hacíamos con Silvina con escritores, y la descripción del edificio de departamentos, en Coronel Díaz, entre Cabello y Libertador. No había una pecera en la entrada, como en el cuento, pero había algo parecido. Después vino mi tercera novela, El sueño de los héroes, que la terminé en 1952 y se publicó dos años después. Para la generación de mi padre el compadrito era un personaje desagradable. Tal vez porque para él era algo demasiado real. Para mí, en cambio, pertenecía al pasado. Era la nostalgia de algo que ya no existía.

¿Cómo lograste reconstruir, describir al Buenos Aires de esa época?

-Cuando tenía diez años, el portero de la casa de mis padres, Joaquín, me llevó a ver ''Treinta caras bonitas", en el teatro Porteño. De sus andanzas -yo era cómplice de él y gracias a esa complicidad yo encubría sus andanzas- conocí el Buenos Aires de esa época, por el 24, y después también me llevó al Maipo y a otros lugares. Me hacía creer que eran lugares terribles, y aunque la realidad no correspondía - no había nada extraordinario- yo igual seguía convencido. Ese Buenos Aires de mi adolescencia, como verás, lo reconstruí en forma vaga, imprecisa, por los recuerdos de esas andanzas. Interrumpí varias veces el proyecto El sueño de los héroes. La escribí, finalmente, entre 1946 y comienzos de 1952.

Recuerdo que una vez me dijiste en que momento de tu vida habías decidido abandonar la literatura fantástica.

-Me acuerdo que estaba en Punta del Este. Pensé que mi vida pasaba entre mujeres y que tenía que escribir cuentos de amor. De allí salieron los cuentos de Guirnalda con amores. Hubo un momento en que pensé como una cosa importante dejar lo fantástico, porque yo no era -ni soy- una persona mística, que no cree en el más allá, y un costado de lo fantástico, lo macabro, me daba cierto asco. Después dejé de lado las decisiones: no hay que ser tan vanidoso. No se puede imponer de antemano lo que se va a escribir. En mis cuentos de amor influyó mucho Benjamin Constant: Adolfo, Cahier Rouge, todos sus escritos autobiográficos. Me dieron ganas de leerlo y de escribir cosas parecidas; de parecerme a él, de continuarlo, la posibilidad de contar anécdotas, que podían resultar graciosas: en general no me salieron intensos. La intensidad es una cualidad muy importante. Es casi un triunfo. Pero intensidad de buena ley hay poca. Es mucho más fácil ser excelente, con gracia, que con intensidad.

En tus cuentos de amor, como también en tu literatura fantástica -cuentos, novelas- hay una constancia patética, muy intensa: la realidad aparece como material, corpórea, pero finalmente inasible. Hay equívocos, desencuentros, la irrupción de algo que desvía lo cotidiano y lo previsible.

-La sensación que siempre he tenido es que uno no sabe lo que quiere. Algunos se enteran en el camino, yo más bien después. Generalmente se aprecian las cosas cuando se las pierde. Lo patético de no saber realmente lo que pasa, Es triste para todos. Somos como arrastrados por una corriente.

En una época creías, te preocupaba mucho el tema, que no debías escribir con ironía.

-Es la misma historia de la que hablábamos recién, en relación a lo fantástico. La vanidad. Yo escribo con ironía y no tiene sentido imponerme suprimirla. La verdad es que la ironía me ha acompañado desde el principio, y como al principio me ha ido tan mal, le echaba la culpa a la ironía. Hay escritores que se ríen de las cosas que más quieren; el escritor irónico sabe que las cosas que pueden producir risa no son precisamente las que detesta. La ironía es hacia la condición humana, no hacia determinadas personas en particular.

un nuevo surco

A mí todo me sale al revés. Mientras la gente viaja a Buenos Aires, a buscar trabajo, yo me largo a este Sanatorio del Dolor, una quinta perdida en el medio del campo. Le concedo que a Puente Ezcurra, en automóvil, usted llega en pocos minutos; yo no, porque no tengo automóvil y porque los colectivos no vienen hasta aquí. Para echar un trago en el almacén, a patacón por cuadra recorro tres kilómetros de tierra o de barro, al rayo del sol o bajo el aguacero, según los antojos de nuestro clima.

Eso era antes: ahora ni me asomo al patio.

El empleo me atrajo por su carácter humanitario. En seguida le aviso que yo no siento particular admiración por el género humano. Prefiero los animales, por ejemplo las vacas y los caballos, que pastan a los lados del camino. Si levantan la cabeza, cuando paso, les devuelvo el saludo. Lo que sí respeto es la caridad, porque sé que a la gente no la consultaron para traerla a una vida donde lo único cierto es el dolor; pero socorrer a los que sufren no siempre es fácil.

Me contaron que esto fue el casco de una estancia del tiempo de la colonia. El sanatorio ocupa un caserón con su patio interior de baldosas coloradas, al que dan tres pabellones. De acuerdo a la intensidad del dolor, distribuimos a los enfermos. Los que sufren menos ocupan el pabellón número 1: los de dolor intenso ocupan el 2 y los que están en un grito, el 3. Hay, además, galpones donde todavía funcionan algunas dependencias. Hasta hace poco, nuestra principal fuente de energía era el viento: es decir, un viejo molino Hércules, que se queja como si el trabajo le doliera y que ha sido superado, en altura, por los eucaliptus y las casuarinas. Un cerco de alambre tejido rodea el monte, salvo por el lado sur, donde el río Matanza corre encajonado, entre barrancas a pique.

Matanza. Qué nombre maldito - recuerdo que le comenté a la enfermera Jefa, señorita Noemí, el día de mi llegada.

-El río es el maldito -contestó-. A un enfermero, que se tiró a nadar, se lo tragó un remanso.

Aunque en las horas libres nadie nos impide la salida, el personal se queja de vivir como en una prisión. Para mí la culpa de nuestro malestar la tenían los perrazos negros que el subdirector, no bien cae la tarde, suelta en el monte. La otra noche un colega, humilde enfermero como yo, el Flaco Santulli, me aseguró que todo perro -y todo ser- íntimamente es cobarde, pero que el hombre, por vergüenza, no lo demuestra. En seguida me entraron ganas de entreabrir el portón y, sin arriesgarme demasiado, poner a prueba el coraje de los perros. En la coyuntura apareció la enfermera Jefa, que me previno:

-Son de cuidado.

La señorita Noemí, con ponderable deferencia, me convidó a pasar a la cocina, a tomar un café. Sin prestar oído al doloroso ululato de los enfermos -algo tan ordinario, en esta casa, como en la playa el ruido del mar- lo saboreamos repantigados en simples banquitos de pinotea. Ahondando el asunto de los perros, la señorita admitió que el mastín constituye, hoy por hoy, la única pasión que al subdirector se le conoce. Hasta ese punto habló con mesura, pero al referirse al director me pareció que la elocuencia la transfiguraba. Levantó apenas la voz, para afirmar en un murmullo:

- Es el genio universal. Genio de la medicina, de la compasión y de las invenciones inauditas.

-Sobre todo, el genio de la economía doméstica -respondí.

Sin duda me acordaba de las penurias que pasamos en tiempos en que el molino cargaba los acumuladores. No sólo se me irritaban los ojos, cuando leía un diario, sino que me jugaba la vida, cuando comía algo de la heladera.

-Es claro. No compró el equipo, como ustedes querían. Evitó un aumento en los gastos, que hubiera repercutido en las cuentas que pagan los enfermos. Sobre todo evitó algo que lo enfurece: una solución a medias.

Traté de mantener mi actitud.

- Mientras tanto -dije- nos apretamos el cinturón.

- Mientras tanto - replicó- el director encontró la manera de producir energía barata. ¿Hoy falta corriente?

-No.

-Sin embargo, la murmuración persiste.

Habló con una amargura tan profunda, que le prometí:

-De mi boca no la oirá.

-Gracias -dijo.

El eco de esa conversación con la enfermera Jefa bullía en mi cerebro como un espumante que, si no lo descorchan, explota. Para sosegarme y por fin conciliar el sueño, de cucheta a cucheta comenté el asunto con Pablo De Martino, que se ocupa de la limpieza. Viera usted cómo se enojó, le aclaro que De Martino es un muchacho de roce, que viene de González Catán, zona Ranchos, donde no le faltó la ocasión de alternar con personajes que muy luego se abrirían paso en la política: sin ir más lejos, el doctor Solimano, actual intendente de Puente Ezcurra.

-Le doy la razón a la enfermera Jefa -declaró-. Trabajar a las órdenes de un sabio como éste es un honor que no todos merecemos. ¿Quién sos vos para retacearle pleitesía?

Desoyó mis excusas y ponderó el significado social de nuestro sanatorio, obra sublime de un hombre que yo menospreciaba gratuitamente. Nada es tan atroz, me aseguró, como el dolor físico. Hasta ayer nomás la medicina, para calmar los dolores de una enfermedad, echaba mano de remedios que, sin aplacarlos del todo, provocaban una enfermedad suplementaria, llegó entonces nuestro sabio y levantó este Sanatorio del Dolor. El establecimiento no se impuso de la noche a la mañana. Al principio, aunque usted padeciera de un dolor de poca monta, entraba sin dificultad y a la semana se retiraba, de lo más contento, a su casita. Hoy la multitud se agolpa a nuestra puerta, es un decir, y el director se ve obligado a seleccionar a quien recibe. Por cierto franquea la entrada únicamente a los calificados como Grandes Dolores. La estadía habitual en nuestro sanatorio pasó de una semana a cuatro y, ocasionalmente, a cinco. Si el director pensara en la ganancia, a los pocos días vaciaría, manu militari, las camas, para admitir nuevas remesas.

Cuando Pablo De Martino terminó su tirada, apenas contuve el arrebato, le pedí perdón, le pedí que me diera una oportunidad de probar la devota gratitud que de ahora en más yo profesaba por el director. En el colmo de la exaltación debí de batir palmas, porque De Martino me echó una mirada amonestadora y el Flaco Santulli bajó de su cucheta para venir, arrastrándose como gusano, hasta nosotros.

- ¿De qué se trata? -preguntó.

Le pasé la información detallada de lo conversado con De Martino y, previamente, con la enfermera jefa. De Martino me lanzó una segunda mirada de reproche, mientras el Flaco despertaba nuestra curiosidad con las palabras:

-Hay más.

-¿Qué? -preguntamos.

-El subdirector entendió finalmente que esto es una mina de oro y prepara un golpe de estado. Será la típica sublevación del palacio.

Exclamamos "¡No puede ser!", pero en el acto admitimos la verosimilitud de la noticia. En realidad todo el mundo, en el sanatorio, culpa de las deficiencias al subdirector, que se muestra y da la cara, y exime de responsabilidades al director, que vive recluido en el laboratorio.

-La eterna envidia del subordinado -sentenció De Martíno.

-La incomprensión del inferior -apoyó el flaco.

Agregué como quien aporta una prueba irrefutable:

-Por algo trajo los perrazos.

Como siempre la mañana empezó con la vibrante campanilla y con el precipitado desparramo del personal, que sin respiro pasa del sueño a la frialdad del chorro de agua, a la tibieza de la ropa, al calor del mate cocido y al sudor del trabajo.

En el refectorio, durante el almuerzo, De Martino, el Flaco y yo, significativamente juntamos las cabezas y no paramos de hablar. Parecíamos tres conspiradores. De Martino afirmó que la comunicación del Flaco lo había excitado al extremo de que ese mismo día, al caer la tarde, cuando el subdirector largara sus perros y emprendiera la indefectible recorrida por los pabellones, él se presentaría en la Dirección.

-¿Para qué? -pregunté, desorientado.

-Me juego el todo por el todo -afirmó-. Pongo al tanto al director.

Desde luego quedé excitado por la revelación del plan. Cuando la enfermera jefa, en visita de inspección, me largó un ''¿Cómo le va?" displicente, en el acto respondí:

-¿Como quiere que me vaya? ¡Mejor imposible!

-Me alegro -dijo.

Como sé que la mujer es un bicho movido por la curiosidad, le espeté:

-¿No pregunta la causa? ¡Ya se enterará, ya se enterará! ¡Esta noche lloverán las buenas noticias!

La miré con aire de misterio y me sumergí en la tarea.

A la hora de la comida, un hecho inexplicable, me refiero a la ausencia de Pablo De Martino, me alarmó. También el Flaco se mostró afectado: más bien, abstraído y huraño.

-¿Dónde estará? - le pregunté.

Contestó inmediatamente:

-Le ruego que no hablemos de eso. Por el tono que usó, por la manera en que me dio la espalda, interpreté su ruego como "No hablemos" a secas. Desde ya que no entendí, ni perdoné, tan inopinado cambio de actitud, en un compañero que un rato antes pude considerar, de algún modo, mi cómplice.

Cabizbajo, me retiré al dormitorio. Un temor vago, pero en aumento, me agitaba. ¿Por qué no volvía De Martino? ¿Había caído en una celada? ¿Hablaría bajo tortura? El resto de los conjurados ¿corríamos peligro? Aunque pude recapacitar que estábamos en un sanatorio, no en la sección especial de la policía, me revolví en el colchón, hasta que llegó De Martino, cuando el cansancio me cerraba los ojos.

-Estoy deshecho -anunció-. Con decirte que no tengo lo que se llama ganas de hablar del asunto.

Oí esas palabras con secreta complacencia, porque el sueño podía más que la misma curiosidad. Con una vocecita que me pareció hipócrita le dije:

-Prometeme que mañana me contás todo.

-De ninguna manera. No faltaré a mi deber de mantenerte intormado.

Yo no podía creer lo que oía. Protesté:

-Dijiste que no tenías ganas de hablar.

-Lo que te dije no importa. Es esta patriada nos mantenemos juntos, del principio al fin. Pase lo que pase.

Creo que dijo ''Nos pase lo que nos pase". Contesté:

-Bueno.

No sé por qué me despabilé un poco. La verdad es que su explicación dio vuelta el concepto que yo me había hecho de las cosas. Lo dio vuelta como si fuera un guante. Me dijo:

-No llegué a la Dirección, porque el subdirector me abarajó en el camino. lmaginate mi cara.

Le pregunté:

-¿Sospechó algo?

- ¿Cómo no va a sospechar?

-Y vos ¿qué hiciste?

-Soy un impulsivo. No me contuve. Dije todo.

Sentí frío en la médula, como si la sábana se convirtiera en mortaja.

-¿Todo? -repetí.

-Prácticamente. Le inventé el cuento de que habíamos tenido una corazonada.

-¿ Una corazonada?

-Sí. De algo espantoso.

-¿Te creyó?

-Dijo que acertamos. Asombrate: se me franqueó. Me contó que el director es un personaje diabólico.

-¿Le creíste?

-Detalles, que te ahorro, me convencieron. Sin ir más lejos, los perros.

-Yo creía que los perros...

-Los maneja él, pero obligado por el director, que tiene a todo el mundo en un puño. Es un monstruo: si no te engaña, te pone de rodillas.

-Por monstruo que sea no sé por qué me va a poner de rodillas.

-Para chuparte la poca plata que tengas. Me aseguran que es un monstruo de lo más interesado. Con el dolor de los enfermos levanta un coqueto chalet en Pocitos, para retirarse con su barragana.

-¿Con su qué?

-Con su barragana. La entermera jefa.

Observé sinceramente:

- Este asunto no me gusta.

-¿Por qué iba a gustarte?

-¿Nos escapamos? -pregunté, mientras bajaba de la cucheta.

-Están sueltos los perros.

Insistí:

-Éste asunto no me gusta nada. la voz me salió como un gemido.

-No hay que perder las esperanzas -dijo-. Cuando le conté al subdirector que soy amigo del intendente, se me colgó de las manos y me pidió que ahí mismo me largara a verlo, para suplicarle que por favor interviniera. Yo, con los perros, le declaré, no salgo. Me acompañó personalmente hasta el portón y me prometió, para mi vuelta, que a la una en punto los encerraría por un ratito.

Le pregunté:

-Y finalmente, ¿lo viste?

-Lo vi. Más aún: quedé retemplado por su cordíalidad contagiosa. Departimos de igual a igual, hundidos en cómodas butacas, fumando. Me escuchó con atención. Me dio su palabra de caballero que mañana mismo lo teníamos apersonado en el sanatorio.

Tan buenas noticias debieron de relajar mi sistema nervioso, porque me dormí. Desde el sueño lo oía a De Martino, que hablaba y hablaba.

Empezamos el otro día con un sentimiento de ansiedad.

-¿Creés que vendrá? -le preguntaba, cuando nos encontrábamos.

Al principio De Martino contestaba "¿Cómo te imaginás que no? Después, "Dio su palabra". Finalmente, "si viene es el triunfo".

-¿Y si no viene?

Se puso pálido y dijo:

-No quiero pensarlo.

Estábamos a la mesa cuando oímos las motocicletas de la escolta. Aunque nos precipitamos a la lucarna, apenas discernimos la diminuta silueta del gordo Solimano en el preciso momento de penetrar en el sanatorio.

De Martino comentó:

- No pierde tiempo.

-Hurra -grité-. Cantinero: ¡Tres botellas de vino! ¡Pago yo!

Era de no creer: De Martino y el Flaco se mostraban indecisos. Logré, sin embargo, convencerlos y ya estábamos en lo mejor de nuestras libaciones, cuando el amplificador nos aturdió con el pedido de que la enfermera jefa se presentara en la dirección. Tras guiñar un ojo, le salí al paso a la señorita, para decirle:

-No va a desairar a tres humildes compañeros.

-No faltaría más -contestó.

-¿Nos acompaña en un brindis?

Levantó un vaso y preguntó:

-¿Por quién?

-La señorita, por el señor De Martino, por el señor Santulli y por un servidor -con el dedo apunté a cada uno de los mencionados-. Nosotros por la señorita.

Bebió y se fue. Creo que entonces De Martino dijo a Santulli:

-Menos mal que al subdirector no lo metió en el baile.

Yo no entendía. Debimos beber más de la cuenta, porque no tengo memoria de cumplir ningún trabajo entre el almuerzo y las diez de la noche, cuando desperté en la cucheta. Instintivamente miré hacia donde debía estar De Martino. No estaba. Me dije que se habría largado a Puente Ezcurra, para ultimar detalles. A lo mejor en ese mismo instante estaban nombrándolo interventor en el sanatorio. Pasaban las horas, empecé a inquietarme y, de puro preocupado, caí en una pesadilla. Ahora que pienso, lo que me pasó es bastante raro. En el sueño recordé todo lo que me dijo De Martino la noche anterior, cuando yo dormía. En resumen oí: Llegó el día en que el director dudó de su obra, de la que habla esperado tanto. Los medios de calmar el dolor, a la larga, fracasaban y él se preguntó si el sanatodo no era, en definitiva, un monumento a su ineptitud. Una tarde, cuando estaba más desesperado, acertó a pasar junto a la cama de un enfermo, que le dijo:

-Parece increíble que un cuerpo tan débil como el mío produzca un dolor tan fuerte.

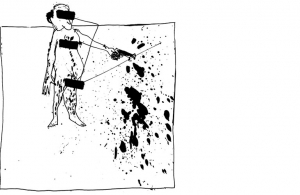

De ahí a ver el dolor como energía malgastada faltaba un paso -el paso de un genio, desde luego- que se complementaría con otro, más dificil aún: el de encontrar el modo de recogerla y aprovecharla. Actualmente, para la iluminación y para las máquinas del sanatorio -desde la simple aspiradora hasta los grandes aparatos de electroterapia- se emplea únicamente la energía que genera, bajo el aspecto de dolor, el cuerpo de los enfermos. Para esta obra de utilidad pública hubo que prolongar moderadamente las curas, pero no fue necesario modificar la prescripción de medicamentos ni variar las dosis.

A la mañana la campanilla tronchó mi sueño que, ya lo dije, no era sino la reproducción, por algún misterioso dispositivo de la memoria, de cuanto me explicó De Martino. Aunque sé perfectamente que después de la campanilla no hay que entretenerse, quise contarle a ese compañero el extraño fenómeno que me había ocurrido. Su cucheta estaba desocupada, las cobijas, en orden. Con redoblada aprehensión pensé: Ahí no durmió nadie. Luego, en el trabajo, con disimulo atisbé para todos lados, en la esperanza de encontrarlo. Tampoco lo hallé a Santulli. A mediodía apareció una cuadrilla de obreros municipales que, según mis informantes, abrirá zanjas y extenderá cables entre el sanatorio y Puente Ezcurra, las mismas fuentes declaran que en la reunión de la víspera. Solimano y nuestro director llegaron a un completo acuerdo sobre la conveniencia de traer energía eléctrica de la ciudad. Yo me permití poner en duda esa noticia, porque es pública y notoria la merma de energía que aflige a Puente Ezcurra y a toda la zona Oeste.

Trabajé lo más bien esa tarde, sin el menor síntoma de atraso en la salud, aunque preocupado por la ausencia de los amigos De Martino y Santulli. Por fin me encontré a solas con la enfermera jefa. No me contuve y le dije:

-Me contaron que van a traer la electricidad desde Puente Ezcurra.

-Así parece -contestó.

-¿Sabe una cosa? -le dije-. Yo creo que se la vamos a llevar desde el sanatorio.

-Muy interesante -contestó-. Ahora yo también voy a contarle una cosa.

-Cuente -le dije.

-En la noche de ayer, sus amigos De Martino y Santulli cayeron enfermos. Lo mismo le pasó al subdirector. Protesté atemorizado:

-¡No puede ser!

-¿Cómo no puede ser? -preguntó como si la enojara que yo no creyese en su palabra-. ¿Quiere verlos?

-No, no - le dije.

-Porque si quiere, lo llevo - insistió-. Están en la sala de los Grandes Dolores.

En el refectorio, esa noche, el cantinero confirmó, punto por punto, la información que me había dado la enfermera Jefa. Yo casi no lo oía, porque una incomprensible sueñera me embotaba. A la otra mañana me despertó el dolor. La señorita Noemí, que se hallaba junto a mi cama, tuvo palabras de consuelo, que no olvidaré. Me hizo ver que por ahora me atendían en la sala número 1, reservada a los que padecemos dolores relativamente soportables y me aseguró que si me conducía como es debido no corría el menor riesgo de que me pasaran a la sala 3, donde los amigos me reclamaban. Me pidió que de buena fe que dijera si mi dolor era soportable o no. Cuando le dije que si, prometió que dentro de cuatro semanas, a lo sumo, yo me reintegraría a las tareas y me aconsejó hablar, porque no todo el mundo está hoy en dia preparado para entender la medicina social.

Por si acaso le mando esta verídica relación de los hechos.