Muchos años atrás, cuando Chile era democrático, desperdicié una oportunidad única y quizá irrepetible para establecer una relación –llamémosla de trabajo o profesional– con alguno de los miembros armados de mi país.

No recuerdo el nombre de los generales de Carabineros –la policía militarizada chilena– con quienes conversé en esa operación, pero la fecha y el lugar eran inolvidables: el 26 de junio de 1973 estábamos celebrando el vigésimo aniversario del asalto al Cuartel de Moncada en la embajada de Cuba en Santiago. Meses después, cuando sobrevino el golpe a Allende, alcancé a preguntarme que sería de esos generales. ¿Se habían mantenido fieles al presidente, sufriendo la remoción de sus cargos o habían participado en la sublevación? No tenía, todavía no tengo como saberlo. En ese momento, en todo caso, no hablamos de la tensa situación del país, sino que -aunque parezca inverosímil- de las bellas letras. Les comenté que el general Carlos Prats, comandante en jefe del Ejército –asesinado en octubre de 1974 por la policía secreta chilena en su exilio en Buenos Aires, debido a la lealtad que profesó al gobierno constitucional– tenía una fuerte vocación libertaria, según él mismo me lo había confesado. Los generales me explicaron que idéntica situación se daba entre los Carabineros: muchos oficiales escribían poesía, cuentos, hasta novelas. Me insinuaron tímidamente que tal vez me interesaría participar en un taller literario de la institución…

Ceguera la mía, ceguera la nuestra en esos tiempos. En vez de anunciarles que mañana los iba a ver, respondí vagamente que quizá podríamos buscar un arreglo, que quién sabe, que por mi parte mi horario estaba sumamente cargado, en fin, los llamaría dentro de unos días para ver qué se podía armar.

Aun si yo hubiera tenido la presciencia para entender lo que se me estaba ofreciendo –un contacto directo con aquellas Fuerzas Armadas que uno conocía solo libresca y abstractamente– el taller no hubiera prosperado. Por una de esas extrañas casualidades, esa misma noche la historia se encargaría de enseñarnos que las relaciones con los militares estaban signadas en ese momento más por la violencia de las balas que por las delicias de la lírica.

Unas horas más tarde, cuando un grupo de artistas seguíamos la fiesta, cantando “Guantanamera” en la casa de Ángel Parra, nos llegó la repentina noticia de que el edecán naval del presidente Allende, el comandante Arturo Araya, al que recién habíamos visto en la embajada de Cuba también conversando con civiles, probablemente en términos menos literarios que los nuestros, había sido asesinado. Después se estableció que un comando paramilitar de derecha había eliminado al hombre de confianza de Allende en la Marina y, de paso, lanzado una advertencia a los militares del destino que les esperaba si seguían colaborando con el gobierno socialista. Los tiempos no estaban para talleres literarios.

¿Cómo iba a saber yo que aquellos uniformados, y otros, cuyas aptitudes literarias me eran indiferentes, se pasarían en cambio los próximos trece años interviniendo en forma bastante activa y drástica en mi vida y la de mi pueblo y, de paso, por cierto, en mi literatura?

Lo que se me otorgó esa noche como una gran oportunidad, y que yo rechacé sin darle mayor trascendencia, se convertiría después de mi obsesión, en la de todos los chilenos democráticos: ¿cómo contactar a los militares que detentan el poder, cómo iniciar con ellos un diálogo en el que no fuéramos nosotros los receptores de sus balas, sino ellos los receptores de nuestras palabras?

Ése es el sentido último de la vasta movilización que ha sacudido a Chile durante el transcurso de 1986. Como los militares no quieren, al parecer, escuchar a los civiles, estos se organizan para forzarlos a poner atención a los deseos democráticos de la inmensa mayoría de la nación a través de marchas, huelgas, boicots, desobediencia civil, y en algunos casos, acciones armadas, intentando en estos días un paro de 48 horas que las Fuerzas Armadas no podrían ignorar.

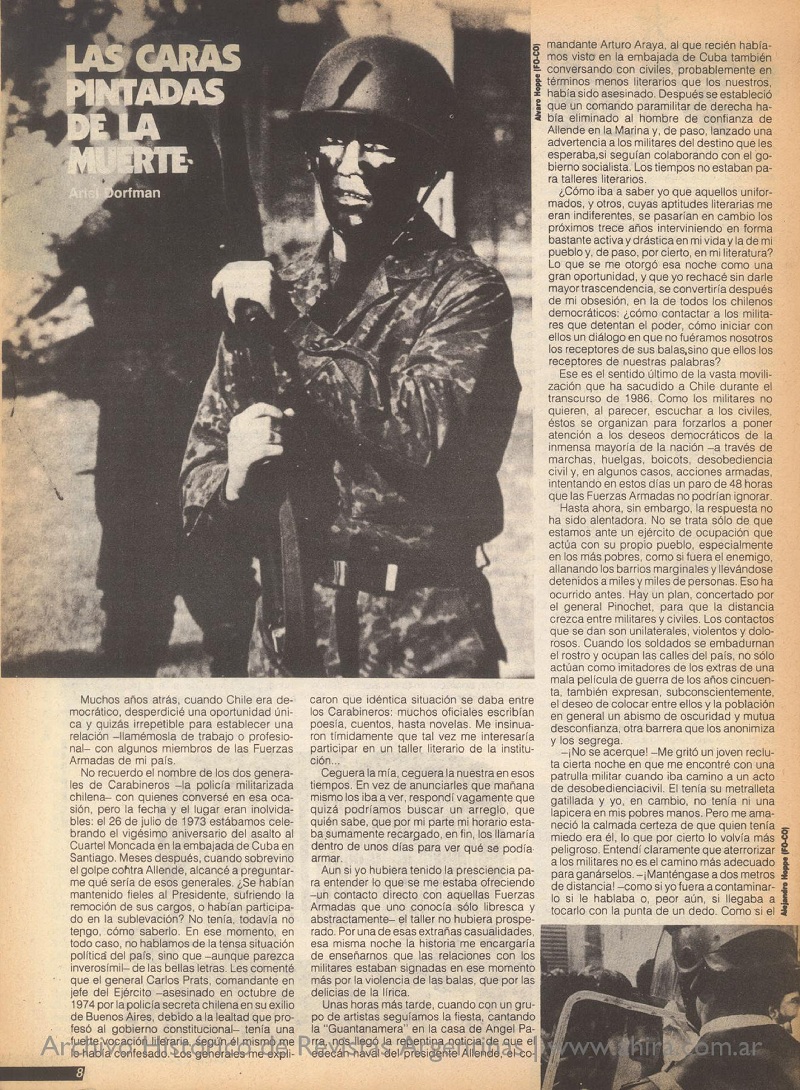

Hasta ahora, sin embargo, la respuesta no ha sido alentadora. No se trata solo de que estamos ante un ejército de ocupación que actúa con su propio pueblo, especialmente en los más pobres, como si fuera el enemigo, allanando los barrios marginales y llevándose detenidos a miles y miles de personas. Eso ha ocurrido antes. Hay un plan concertado por el general Pinochet para que la distancia crezca entre militares y civiles. Los contactos que se dan son unilaterales, violentos y dolorosos. Cuando los soldados se embadurnan el rostro y ocupan las calles del país, no solo actúan como imitadores de los extras de una mala película de guerra de los años cincuenta. También expresan, subconscientemente, el deseo de colocar entre ellos y la población en general un abismo de oscuridad y mutua desconfianza, otra barrera que los anonimiza y los segrega.

–¡No se acerque!, me gritó un joven recluta cierta noche en que me encontré con una patrulla militar cuando iba camino a un acto de desobediencia civil. Él tenía su metralleta amartillada y yo, en cambio, no tenía ni una lapicera en mis pobres manos. Pero me amaneció la calmada certeza de que quien tenía miedo era él, lo que por cierto lo volvía mas peligroso. Entendí claramente que aterrorizar a los militares no es el camino más adecuado para ganárselos. –¡Manténgase a dos metros de distancia!– como si yo fuera a contaminarlo si le hablaba o, peor aún, si llegaba a tocarlo con la punta de un dedo. Como si el hecho de que uno pudiera entrar en una relación humana, no bélica, con él, constituyera una amenaza más a su seguridad psicológica que a su seguridad personal.

Los chilenos escuchamos centenares de rumores acerca de ese enigma que son las Fuerzas Armadas: que hay desavenencias internas, que la Aviación advirtió que no aceptaría la implantación del estado de sitio, que tal almirante considera que debería haber elecciones anticipadas, que tal general del Ejército es “disidente”; pero lo cierto es que cuando llega el momento de la represión, cuando los soldados disparan al aire y a veces al cuerpo de los manifestantes, cuando nos dan una golpiza, en esas culatas y en esas botas puedo asegurar que no se asoma la mas mínima partícula de vacilación.

De vez en cuando, sin embargo, es posible vislumbrar en las fuerzas encargadas del orden interno una actitud diferente. El otro día se llevó a cabo acá en Santiago un encuentro futbolístico insólito. Se enfrentaron dos equipos: uno formado por estudiantes de medicina de la Universidad de Chile y el otro por los policías de la comisaría más cercana, precisamente la encargada de reprimir a los estudiantes cada vez que hay una manifestación.

El partido nació de una invitación del presidente del Centro de Alumnos de la escuela de Medicina a los Carabineros, cuando éstos estaban a punto de disolver con gases lacrimógenos y bastones una marcha en apoyo a una huelga médica. Para sorpresa de todo el mundo, los Carabineros aceptaron el desafío. En mala hora para su fama futbolística: los futuros médicos ganaron 19 a 1.

“Era un mensaje divino”, comentó un amigo que, como tantos chilenos en este último tiempo, se especializa en supersticiones y cábalas. “Esas cifras trasuntan exactamente la correlación de fuerzas entre los demócratas y los que apoyan a Pinochet. Noventa y cinco por ciento del país quiere que el dictador se vaya”.

Prefiero interpretaciones menos místicas.

Ese encuentro deportivo trasunta la voluntad de la oposición chilena por encontrar algún reducido espacio para convivir y conversar con las Fuerzas Armadas, rompiendo la lógica implacable de la guerra en la que nos trata de encerrar el general.

Por mi parte, sólo he logrado una vez, desde que retorné a Chile para instalarme en diciembre de 1985 después de un exilio de doce años, establecer una conexión con un militar en servicio activo que superara el insano engranaje de lo bélico. Fue un encuentro casual, enteramente fortuito.

Había salido ese día en auto. De pronto, una mujer que cruzaba la calle llevando a un pequeño de la mano se desplomó frente a mis ojos. Maniobré para no atropellarla, y estacioné el auto un poco allá. Otro auto se había detenido al lado del cuerpo caído: la señora anteojuda detrás del volante, sin hacer el menor ademán de querer bajarse, interrogaba al niño acerca de lo qué pasaba. Se dirigió a mí:

–No es nada-, me dijo.

Fíjese que está respirando. Este niño dice que solo es fatiga. Cuando yo protesté, aduciendo que debíamos buscar una ambulancia, ella sugirió que dejáramos a los militares que se hicieran cargo del asunto. Al principio se me ocurrió que era una broma de mal gusto o una recomendación irónica, pero enseguida noté que ella estaba mirando su espejo retrovisor y, en efecto, por la avenida venia bajando una camioneta del Ejército.

La camioneta frenó al lado de la mujer postrada y se bajó un oficial en tenida de combate. No pude adivinar su rango, pero tenía una cara sumamente agradable, un bigote recio, ojos chispeantes. Dio una orden a los dos soldados que estaban detrás de una ametralladora montada sobre la camioneta, y ellos se agazaparon como si todo esto pudiera ser una emboscada. Después el oficial se acuclilló al lado de la mujer y le tomó el pulso. En ese momento ella, entreabrió los ojos.

–Es una fatiga, mi teniente- musitó.

Había estado caminado a partir de las seis de la mañana: su población quedaba a unos diez kilómetros. No tenía dinero para volver en bus y no le quedaban energías para volver a pie. La llevamos, entre el oficial y yo, hasta la vereda. Tenía aquella indefinida edad de los pobres cuando lo que se mide es el sufrimiento acumulado y no los años. Lucía un solo diente en la boca y era gris, feo. Son incontables los chilenos que viven, como ella, sumidos en lo que se llama “extrema pobreza”.

Algo de dignidad, una cierta vergüenza, aún le quedaba.

–Pido por necesidad, señor- me dijo.

–No quiero andar mendigando, pero trabajo no hay. No me queda otra, señor. Somos diez en la casa. Y ahora, ¿cómo voy a volver?

Ofrecí darle lo necesario para su transporte. Indiqué una bolsita que llevaba a su lado. Adentro había pan viejo.

–Coma algo –le dije, demasiado paternal, ya en mi rol de protector–, o se volverá a desmayar.

–Ya comí pan. Comemos tanto pan que nos da hipo, señor. Y después la gente no nos quiere dar nada, porque cree que estoy borracha.

Oscuramente ausente, el niño nos miraba, al oficial y a mí y a la señora con anteojos, que todavía no se bajaba de su auto, que seguía contemplando la escena con lejana curiosidad.

Aquella espectadora solo partió cuando subimos a la mujer y al niño a un bus. Puede haber sido su presencia, esa indiferencia frente al sufrimiento que el oficial y yo tratábamos de paliar en forma mínima, puede haber sido eso lo que me brindó la impresión inexplicable y estrafalaria de que de alguna mágica manera él y yo éramos cómplices, formábamos un grupo aparte. Quizá por eso, cuando él se despidió, se subió a la camioneta, echó a andar el motor, yo me sentí autorizado para acercarme a su ventanilla y decirle:

–No quiero incomodarle, pero… me gustaría preguntarle algo.

Y él dijo que sí con la cabeza, con un vislumbre de inseguridad en sus ojos, pero interesado, sin hostilidad, todavía compartiendo esa isla fuera del tiempo que habíamos construido y habitado por unos instantes. Como si no viviéramos en un país donde el miedo era el único vínculo permitido.

–¿Hasta cuándo cree que podemos tolerar esto? - le pregunté.

La sonrisa se le puso más rígida, casi una mueca diríase, pero no desapareció.

–¿Usted cree que nuestro pueblo merece sufrir como está sufriendo esa mujer? ¿Usted cree que podemos seguir así para siempre?

El no reaccionó de inmediato. Después dijo:

–Por eso paré.

Nos miramos a los ojos por el espacio de dos, quizá tres segundos.

–Es todo lo que puedo hacer, agregó. Y metió suavemente el pie en el acelerador. La camioneta desapareció doblando una esquina.

Meses más tarde, me resulta difícil imaginarme a ese hombre pintándose la cara de negro, saliendo a reprimir a lo que protestan precisamente porque hay millones de seres humanos en Chile que pasan hambre. Pero a la vez su mensaje fue indesmentible, a menos que quiera terminar como terminó el edecán naval Araya o el general Carlos Prats tiene que seguir obedeciendo las órdenes superiores.

¿Y si esas órdenes incluyen torturar? ¿Y si incluyen allanar poblaciones, saquear iglesias, quemar dibujos infantiles? ¿Y si incluyen hacerse cargo de nuevos campos de concentración? ¿Qué le ordenaron a ese oficial en el pasado?

Es posible que algún día, en los cercanos o lejanos días en que lleguemos a la democracia, al abrir el periódico me encuentre con la foto de ese oficial, acusado de haber matado a amigos míos. Es precisamente la amenaza de esa foto lo que mantiene a Pinochet en el poder.

Creo que hay, sin embargo, en ese vínculo esporádico que establecimos aquel día, una pálida anticipación de que las cosas podrían darse de otro modo. Si somos capaces de encontrar la manera de forzar a los militares a bajarse de sus camionetas y mirarnos a los ojos, si podemos demostrarles que es el país mismo el que está desmayado y en peligro de muerte, si podemos encontrar un espacio donde se pueda ir creando una relación humana y no guerrera, entonces tal vez, quién sabe, por ahí, quizá puede que sea posible que ellos entiendan que el enemigo no es la mujer que tiene hipo porque solo come pan, sino que el comandante en jefe que ha llevado a esa mujer, a su país y a esos militares a un callejón sin salida. Los meses o quizá años que vienen dirán si somos capaces de derrotar con nuestras palabras y nuestros cuerpos a esa espiral enloquecida del enfrentamiento.

¿Llegará de nuevo un día en que me sugieran la posibilidad de abrir un taller literario para miembros de las Fuerzas Armadas? ¿Quién sabe? Por ahí me encuentro con aquel oficial que se bajó de la camioneta ese día para que juntos, cómplices, casi hermanastros, rescatáramos a una mujer que ninguno de los dos conocía, pero que se moría de hambre.

¿O estaré soñando como los chilenos solemos hacerlo, con una salida pacífica, risueña y armónica para un conflicto que cada día parece dirigirse más y más hacia el desenlace infinitamente sangriento?