El Fondo de Población de las Naciones Unidas nació en 1969 con el objetivo, entre otros, de promocionar políticas orientadas a la salud reproductiva con perspectiva de derechos. Una de sus mayores preocupaciones era la proyección de superpoblación mundial prevista para el 2030, que vendría de la mano de grandes hambrunas. Medio siglo después, aquel pronóstico de explosión demográfica parece desactivado. Según informes de la ONU, el crecimiento mundial de habitantes se desaceleró en casi todo el planeta. De hecho, la media de nacimientos vivos por mujer en más de la mitad de los países es inferior a 2,1, el nivel necesario para que una población se mantenga estable a lo largo del tiempo. Casi un quinto de las naciones tiene una fertilidad ultrabaja, con menos de 1,4 hijos por mujer, por lo que sus poblaciones envejecen ante el aumento de la expectativa de vida y en unos años disminuirán en volumen por la escasez de alumbramientos.

La Argentina no es ajena a este proceso, pero se incorporó a él con una vertiginosidad notable, de manera mucho más rápida que otros países de la región. Desde el 2014 a hoy, la natalidad del país descendió un 46%. De acuerdo a los datos de la Dirección de Estadísticas e Información (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, en aquel año se registraron 777.012 nacimientos mientras que en 2023 fueron 460.902. El año pasado, el descenso continuó hasta alcanzar el piso de los 425.000 partos y las proyecciones siguen a la baja.

Las causas de este abrupto descenso son múltiples: el fuerte desarrollo de políticas de salud reproductiva, el masivo ingreso de las mujeres al mercado laboral, la postergación de la edad del primer embarazo, el cada vez más presente factor económico –el costo de la crianza–, la inseguridad laboral y los cambios de mandatos culturales, aparecen entre otras razones. Cada vez surge en más investigaciones el dato de que tener hijos ya no es un deseo universal ni una –o la única– forma de realización personal. Un estudio de Voices advierte que el 47% de las mujeres argentinas entre 18 y 24 años no contempla la maternidad en sus planes futuros, a la vez que el 16% del total de encuestadas no es madre ni planea serlo.

Si bien la baja de la fecundidad se da en todas las franjas etáreas, hay un dato sobresaliente y alentador: la brusca disminución de la maternidad adolescente, explicada, entre otros motivos, por diferentes políticas públicas como la inclusión en las aulas de la educación sexual integral, el reparto de métodos anticonceptivos gratuitos –los especialistas subrayan la eficacia del dispositivo subdérmico–, la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el Plan ENIA, una experiencia inédita en el país de carácter intersectorial e interjurisdiccional que articuló servicios de salud, educación y protección social que acaba de ser desmantelado, víctima de la motosierra del gobierno de Javier Milei.

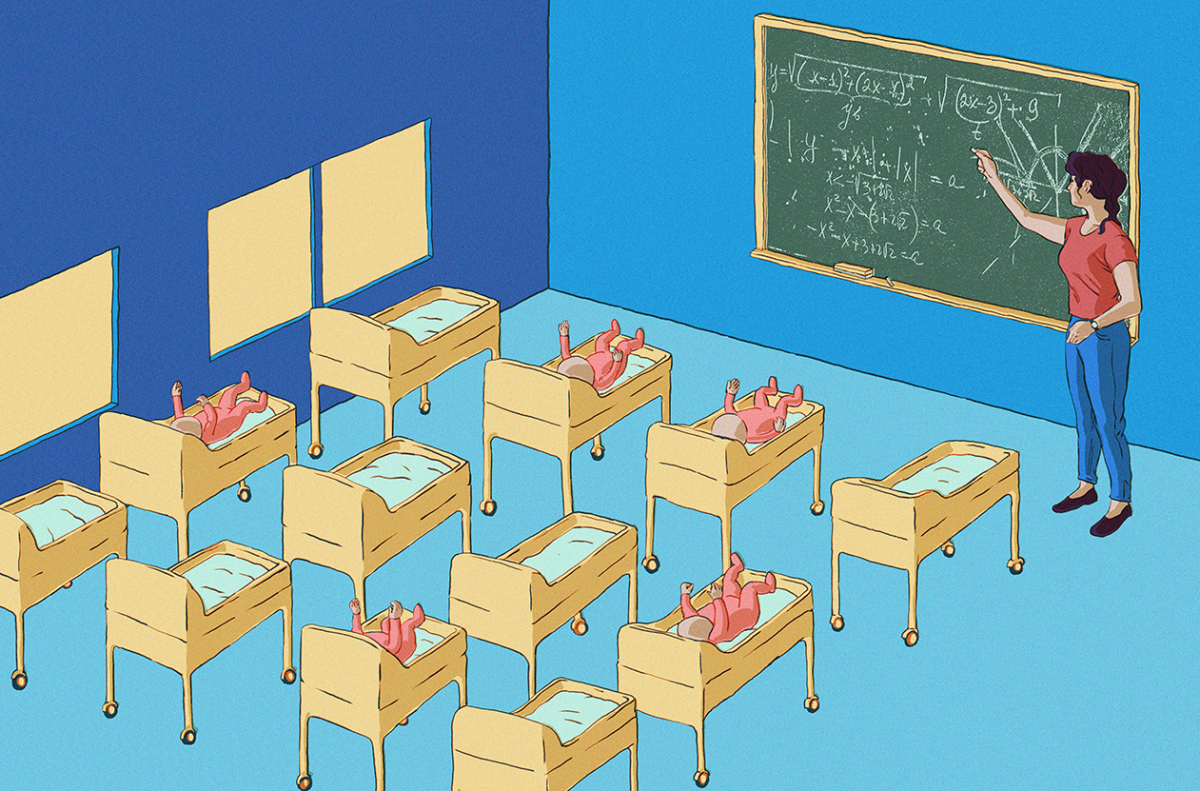

Con esta batería de políticas públicas, a nivel nacional –según datos oficiales– la tasa de fecundidad adolescente (cantidad de nacimientos por cada mil mujeres de entre 10 y 19 años) fue en el 2023 de 11,5, un 64% menor en relación con el año 2005; el índice se redujo casi veinte puntos más que el de la fecundidad general de todo el país en el mismo período. “Hasta hace diez años había muchas alumnas embarazadas, sobre todo de los cursos superiores, hasta daba clase con bebés dentro del aula. Ahora eso casi no sucede, solo excepcionalmente”, ratifica con su experiencia Mariano Tomeo, profesor de Ciudadanía en el Colegio YMCA, ubicado en Escobar.

La caída de la natalidad argentina es un fenómeno transversal, que se da en todas las clases sociales, aunque los sectores populares comenzaron el descenso desde índices de fecundidad históricamente más altos. El fenómeno también abarca a todo el territorio nacional. No hay ninguna jurisdicción que muestre una tendencia opuesta, aunque existen diferentes velocidades en cada territorio. Las provincias con caídas más pronunciadas desde el año 2014 son Tierra del Fuego (49%), Jujuy (44%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (44%). Por el contrario, entre las que descienden de manera más lenta se encuentran Chaco (21%), Santa Fe (28%) y Misiones (29%).

hay vacantes

La nueva tendencia ya se siente de manera dramática en clínicas y sanatorios. La Suizo Argentina, por ejemplo, atendía entre 35 y 40 nacimientos por día en 2010 y hoy el pico diario es de 20. Hasta hace poco, esa institución destinaba a los partos cuatro pisos de su edificio central, pero en la actualidad solo utiliza dos. En los últimos años, fueron varias las maternidades privadas que cerraron o redujeron sus servicios. Entre las primeras se encuentran el Instituto Médico Obstétrico y el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento, que en septiembre de 2022 anunció el levantamiento del área: “Lamentamos comunicar el cierre definitivo de los servicios de Obstetricia, Maternidad y Neonatología. El volumen de la actividad obstétrica y neonatal en nuestro sanatorio ha experimentado un declive pronunciado en los últimos años que nos lleva a la imposibilidad de continuar ofreciéndolos”, escribió la institución en un comunicado que reprodujo el diario La Nación en un artículo que daba cuenta del impacto de los cambios demográficos en las empresas de medicina privada.

El sector público también recibe las consecuencias de la menor fecundidad. El Hospital Penna de la Ciudad de Buenos Aires, por mencionar un ejemplo, tenía cinco residentes en el área de Obstetricia y ahora cuenta solo con cuatro, tras no reemplazar a uno de ellos que renunció. El argumento institucional: es necesario que cada residente participe de un mayor número de partos para su mejor formación. Si hasta hace unos años en una guardia, cada médico intervenía en cuatro partos, hoy lo hace solo en dos.

El sistema educativo, por su parte, ya está viviendo las consecuencias de esta tendencia demográfica. Hasta hace un lustro, la agenda de demandas de los porteños incluía la falta de vacantes en jardines de infantes, situación que se subsanó más por cuestiones biológicas que por políticas públicas. El informe “10 años de la obligatoriedad de la sala de 4 en la Argentina”, realizado por Leandro Bottinelli para UNICEF, señala que en el próximo ciclo lectivo, con solo mantener abiertas las vacantes actuales, sin cerrar ningún curso de jardín de infantes, podría universalizarse en todo el país la sala de tres años –que hoy solo cursa el 53% de los niños de esa edad– a causa de la menor demanda que habrá por la disminución de nacimientos. “Con solo mantener el volumen global de 1,56 millones de vacantes del jardín de infantes bastaría para ofrecer una vacante a cada uno de los niños que tendrán 3,4 o 5 años en 2026, que serían 1,53 millones”, describe el trabajo.

Según datos del documento “Impacto de la caída de la natalidad en la matrícula escolar de los niveles inicial y primario”, del Ministerio de Educación de la Ciudad, se espera que para 2026 la matrícula de sala de 4 en CABA sea de poco más de 22 mil estudiantes, lo que supone una disminución del 25% respecto de 2023, es decir unos 7.500 niños menos en términos absolutos. A su vez, se proyecta para 2028 que la matrícula de primer grado se ubique en torno a los 23.300 estudiantes, lo que implica una disminución del 33% respecto de 2023. En valores concretos, esto supone que habrá cerca de 12 mil alumnos menos.

oportunidad educativa o riesgo de recorte

La discusión que asoma es si se trata de una oportunidad para sostener los recursos actuales y disponer de un mayor presupuesto por alumno a los fines de mejorar las condiciones de la educación o si la disminución de matrícula se utilizará como excusa para recortar partidas, imponiendo en el sentido común la consigna que para menos chicos son necesarios menores presupuestos. “Se podría aprovechar la situación y trabajar con menos estudiantes por grado para que la experiencia del aprendizaje sea más personalizada, además podrían establecerse parejas pedagógicas (dos maestros por curso) de manera de atender las diferencias de velocidades en los aprendizajes dentro de cada aula o también se podría pensar en equipos interdisciplinarios que mejoren las condiciones de inclusión de aquellos niños que poseen rasgos particulares, como puede ser TEA, dislexia, etc. La modalidad de duplas permitiría también subsanar la cuestión del ausentismo docente, ya que mientras un maestro hace uso de su derecho a la licencia el otro puede seguir al frente del grado”, dice Miguel Duhalde, secretario de Educación de CTERA. La lista de necesidades del sistema educativo actual es larga. Con planificación de las políticas públicas, se podrían redireccionar los recursos surgidos de la baja de matrícula para mejorar la infraestructura escolar, los materiales didácticos, aumentar las salas de jardín maternal, extender la jornada completa, fortalecer la formación de auxiliares y directivos o incrementar salarios docentes.

Un artículo que circula de manera interna por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires señala a la disminución de la demanda de vacantes como una oportunidad para mitigar las desigualdades dentro del sistema educativo. Allí se advierte que, como en los barrios populares el descenso de la natalidad parte de tasas históricas más elevadas, es necesario que la reasignación de recursos disponibles no sea solo intrainstitucional sino que pueda fluir, al menos en parte, desde sectores más acomodados hacia aquellas zonas o escuelas que reciben poblaciones más precarias y vulnerables. De lo contrario, advierte el escrito, las desigualdades solo se profundizarían.

El informe “Educación y demanda educativa”, de la ONG Argentinos por la Educación, dirigida por el exministro de Educación de la ciudad durante la administración macrista, Mariano Narodowski, propone tres alternativas para que la inminente disminución de alumnos redunde en una mejora del sistema educativo: 1) No cerrar cursos y aprovechar la menor cantidad de alumnos para intensificar la enseñanza dentro de cada aula; 2) cerrar y unificar cursos para reasignar docentes en roles de tutoría para aquellos alumnos más rezagados en los aprendizajes; o 3) fusionar cursos y aprovechar para capacitar, de manera rotativa, a todo el cuerpo docente, que debería alternar tiempos de formación con tiempos de labor frente al aula.

En el caso que no se cerrara ningún curso, la investigación cuantifica cuántos chicos menos tendría cada primer grado que iniciará la primaria en el 2027, según jurisdicción y en comparación con los que había en 2019. La mayor caída se daría en la Provincia de Buenos Aires, con 11 alumnos menos por aula, lo seguiría CABA con 10, igual que Tierra del Fuego. Por el contrario, las menores caídas se darían en Catamarca y Chaco, con 5 chicos menos por clase. El promedio en todo el país sería de una disminución de 8 alumnos por aula.

Si la decisión, en cambio, fuera unificar cursos manteniendo la misma cantidad de chicos que había en cada uno en 2019, el trabajo estima que para 2027 habría que cerrar en todo el país 11.704. La provincia más afectada sería Buenos Aires (4.434), la seguiría la CABA (778) y Córdoba (738).

Pero a la Argentina le tocó transitar esta novedad demográfica bajo un gobierno neoliberal-fiscalista, por lo cual es probable que encuentre en la disminución de la natalidad una nueva excusa para el ajuste. Dado que el sistema educativo argentino está cada vez más provincializado no sería descabellado que los gobernadores, ante el ahogo de recursos al que los somete la administración de Javier Milei, aprovechen para desviar parte del presupuesto destinado a Educación a otras urgencias.

de eso no se habla

La Escuela Argentina Modelo está ubicada en la calle Riobamba al 1000 de la Ciudad de Buenos Aires. Es privada, bilingüe y brinda clases en los tres niveles: jardín, primaria y secundaria. Hasta el año pasado, el Nivel Inicial funcionaba en un edificio anexo que se encontraba a una cuadra de la sede central. Desde marzo, ya no lo alquila más y todas las actividades fueron unificadas en el edificio principal. Por la baja matrícula –motivada por la disminución de la natalidad pero quizá también potenciada por razones económicas–, cerraron las salas de 2 y 3 años del turno tarde. Las de la mañana se quedaron con 15 y 10 chicos, respectivamente. Las salas de 4 y 5 años, que históricamente contaban con dos decenas de alumnos, hoy están integradas por 11 niños cada una, uno más del piso que establece la normativa porteña para habilitar un curso. A las maestras de las salas que cerraron, no se las despidió y se las reubicó en los otros niveles educativos, aunque la Dirección de la institución tomó una determinación: docente que se jubila o renuncia, no se reemplaza. Para los padres que demandan jornada completa, además, el jardín brinda un taller multiedad a la tarde: es decir, reúne a los chicos de sala de 2 y 3 años en un único espacio. El caso de la Escuela Argentina Modelo no es el único en el sector privado, donde algunas instituciones confiesan que al disminuir los inscriptos ya no le dan los números.

En el sector estatal, también empieza a haber movimientos. El último viernes antes de las vacaciones de invierno, en el Distrito Escolar 15 de la Ciudad de Buenos Aires (que abarca partes de Villa Ortúzar, Parque Chas, Villa Urquiza, La Paternal, Agronomía y Chacarita), se realizaron abrazos simbólicos de las comunidades educativas a cuatro establecimientos primarios: la escuela Gorriti, la Félix de Azara, la Coronel Olavarría y la Reconquista. Mientras maestros, directivos, estudiantes y padres se tomaban de las manos y reclamaban con pancartas que no se unifiquen cursos. Karina Costagusta, secretaria general de la Confederación Argentina de Maestros y Profesores, cuenta que hace unas semanas la Supervisión del distrito les comunicó a los directivos de esas escuelas que el Gobierno fusionará catorce cursos de primer y segundo grado. Esto quiere decir que en aquellas instituciones que cuenten con un primero o segundo grado A y otro B se unificarán en uno solo ante la disminución de inscriptos. Lo mismo ocurrirá en las escuelas que pasarán de ser jornada simple a jornada completa, en las que se integrarán los grados –en estos casos de primero a cuarto– de la mañana con los de la tarde. No hay certezas aún de cuándo se llevará a cabo la medida ni qué pasará con los docentes de los grados fusionados. ¿Trabajarán juntos? ¿A algunos se les adjudicarán nuevos roles? ¿La mitad tendrá que buscarse un nuevo trabajo?

“Estamos reclamando que se tengan en cuenta las particularidades de cada escuela –señala Romina Butera, secretaria de Educación Especial de la Unión de Trabajadores de la Educación y referente gremial del Distrito 15–. Pedimos que se considere a las diferentes poblaciones porque las problemáticas de las niñeces se han profundizados, necesitan seguimiento más personalizado, con lo cual en algunos casos resulta beneficioso que haya un grado de 12 o 15 chicos porque hay que atender subjetividades afectadas. Las nuevas políticas dicen que la inclusión debe darse en escuelas comunes, no especiales. Desde hace un tiempo los grados comenzaron a contar, por ejemplo, con chicos con autismo. Y la realidad es que los establecimientos cuentan con los mismos puestos de trabajo para hacerse cargo de realidades cada vez más complejas”.

Una manera de leer las políticas educativas es a partir de lo que ocurre en el presupuesto del área. En CABA, desde 2014 (cuando comenzó la disminución de la natalidad) la participación del gasto educativo en el total del presupuesto porteño descendió de 23,2 a 19,7%. Hay que tener en cuenta que en 2011 había llegado a un pico de 27,5%. Es decir, que el descenso progresivo de matrícula es acompañado con un lento pero sostenido descenso de recursos.

La disminución de la natalidad no parece ser un tema prioritario en la agenda de las dirigencias. Pero cualquier proyecto de país no debería ignorarla en su análisis ni en la planificación de políticas públicas. Se trata de una realidad que impactará de manera notable no solo en la educación sino también en el mundo laboral y en el de la seguridad social, entre otros tantos asuntos.

Por el momento, solo hubo algunas menciones desde el gobierno. Fue el presidente Milei quien habló del tema en su discurso antiwoke de enero pasado en Davos, cuando –sin argumentar por qué– calificó a la menor tasa de crecimiento de la población como “un problema en el planeta”. Responsabilizó de esa disminución “a la agenda sangrienta y asesina del aborto”. Sus secuaces del stream Carajo también tomaron la cuestión y con discursos misóginos insistieron en tildarlo “de problema”. ¿Les preocupa que disminuya en el futuro el ejército de reserva de desocupados, necesario para presionar los salarios a la baja?

Desde los sectores progresistas, de izquierda o nacionales y populares no hubo muchas manifestaciones públicas, más allá de alguna mención al pasar de Cristina Kirchner en el Encuentro Nacional de Cultura donde asoció la evolución de la tasa de fecundidad con los ciclos económicos de la Argentina. Una sindicalista del ámbito educativo consultada para esta nota, incluso, declinó opinar argumentando que la decisión de su organización es no instalar el tema en agenda. No lo dijo, pero quizá el supuesto que subyace es que ponerlo sobre la mesa puede abrir la puerta a discursos funcionales a las políticas de ajuste. Sin embargo, la disminución de la natalidad es un hecho y si no se contraponen propuestas que muestren la nueva situación demográfica como una oportunidad para mitigar las desigualdades sociales, la batalla por el sentido común la habrá ganado otra vez el neoliberalismo fiscalista.