L a mente, el cuerpo y el bolsillo de cualquier argentino –y no me refiero al inexistente argentino “promedio”, sino a una entidad colectiva mucho más vasta, casi total– conoce la centralidad de la carne en lo que comemos y, más aún, en lo que preferimos comer. Hay una línea ininterrumpida entre la ronda gaucha asando a la intemperie a pocos metros de una vaca ajusticiada con el único fin de sacarle unos kilos de carne, y el ritual civilizado del asado familiar al que inclusive es incorporada la creciente minoría de vegetarianos, o al menos a sus miembros más tolerantes.

La carne de vaca está en el núcleo del consumo alimentario nacional desde siempre y sus fluctuaciones a lo largo de la historia fueron un indicador bastante confiable de los ciclos económicos, de acuerdo con la tendencia al incremento o la disminución del poder adquisitivo de la población. En 2013 el consumo per cápita fue de 64 kilos, el más alto del mundo junto a Uruguay, y desde hace cien años oscila entre los cuarenta (marca registrada en los años treinta) y los casi cien (en el muy peronista año 53, récord histórico) kilos anuales. Pero esa centralidad dietética y económica, en los últimos lustros comenzó a teñirse con la sospecha sobre el tipo de carnes que los frigoríficos producen, en especial en un período de fuerte reconversión del negocio ganadero, con 10 millones de hectáreas menos dedicadas a la cría de vacas, que pasaron a formar parte del área agrícola destinada principalmente a la soja.

Una palabra, feedlot, resume esas inquietudes. La imagen de un grupo de vacas pastando a campo abierto, engordando lentamente, a sus anchas, hasta que les llegue la hora de la cuchilla, es ya un recuerdo idealizado de una época pretérita, mientras avanza la modalidad del engorde a corral, un sistema industrial y estandarizado donde el ganado pasa sus últimos meses adquiriendo peso en superficies mínimas alimentado a base de maíz, harinas animales y vegetales, medicamentos y aditivos, que le proporcionan mayor masa muscular. Un sistema que optimiza la ecuación del menor espacio disponible y de los costos de producción, que sostiene los márgenes de rentabilidad de un negocio eternamente tensionado por las demandas –siempre en conflicto– del mercado interno y la exportación.

Pero, en esta metamorfosis imparable de la cadena de producción de la carne, ¿también se juega algo del orden de lo sensorial? ¿Cuánto tiene para perder el sabor de la carne argentina, tradicionalmente engordada en las pasturas pampeanas, con la racionalización y el acelere que se impone en esos criaderos abastecidos de alimento balanceado y antibióticos? Con el avance del feedlot la carne vacuna parece estar recorriendo un sendero que otras carnes, como el pollo, hace décadas ya convirtieron en norma, con la crianza intensiva y taylorista, donde hasta la última de las variables está debidamente ajustada a la rentabilidad.

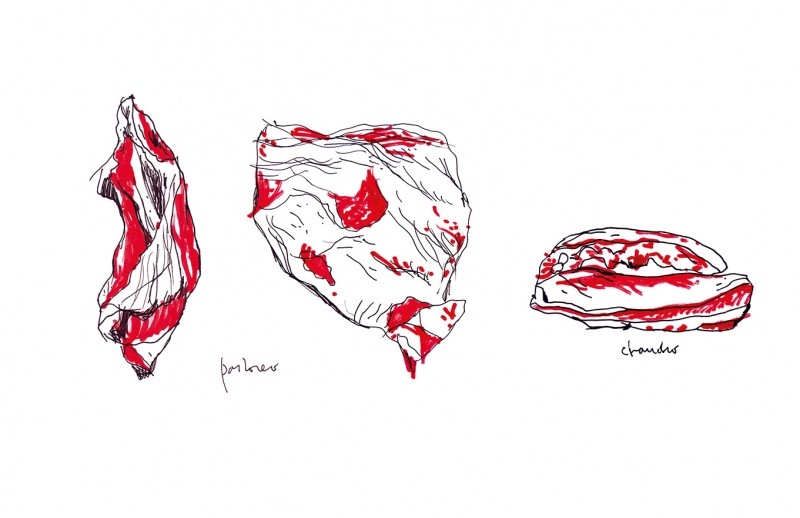

Aunque múltiples voces y estudios alertan sobre el impacto de estas modificaciones para la salud de los consumidores y el medio ambiente (el libro de Soledad Barruti, Malcomidos, es una buena y por momentos escalofriante puerta de entrada a este panorama en rápida transformación), el objetivo del experimento que reunió a los integrantes del Laboratorio crisis era más acotado: entregarse a una prueba de doble ciego donde el único juez fuese el gusto, donde se testeara, más allá de los prejuicios, esa verdad difícil de negar que es la que marca el paladar carnívoro argentino. La metodología, entonces, fue muy simple: sobre una parrilla piloteada con destreza y paciencia por el cocinero Jorge Jara (vecino de Florencio Varela), se fueron disponiendo cortes de carne vacuna (asado, vacío y falda) tanto de animales criados con alimentación de pastura como de reses engordadas en feedlot. Además, se sumaron a la parrilla carne de pollo y de cerdo, dos segmentos donde las (no tan) nuevas prácticas de la cría industrializada tienen una alta incidencia en desmedro de los sistemas tradicionales.

Pietro Sorba, italiano radicado en Argentina hace años y uno de los mejores conocedores de nuestras complejidades culinarias, acompañó al panel de degustadores de la revista mientras ilustraba sobre cómo nos refugiamos en una burbuja que desconoce buena parte de lo que ocurre con lo que ingerimos todos los días. Última anotación sobre el material que se sometió a prueba: la carne de vaca de feedlot fue comprada en una carnicería de Quilmes, al igual que el pollo de criadero; los cortes alimentados a pastura provenían de una carnicería de Berazategui (en el Barrio Marítimo); y el pollo de campo se compró en la ExpoSustentable del mismo partido bonaerense a Coego (Cooperativas Granjeras Entrerrianas de Chacras Orgánicas).

vacas, chanchos y pollos modelos

Primeras impresiones: a simple vista, el color diferencia la carne de vaca alimentada a pastura de la criada en el feedlot. La primera es más oscura, con un rojo subido en los músculos y una grasa sólida y opaca alrededor; la otra, la de animal engordado en un corral a base de granos y alimento balanceado (además de antibióticos) tiene una coloración más suave, rosada, cercana al color que habitualmente atribuimos a la carne de cerdo. La grasa es blanca, más brillosa, y todo ese conjunto le da a los cortes de feedlot un aspecto visual atractivo, una apariencia que pide ser cocinada y comida sin perder un momento. Ese efecto es un objetivo pacientemente buscado por la industria intensiva de la carne, un producto de la química y la ingeniería para lograr cortes que brillen bajo las luces blancas del supermercado. Como señaló en un momento Sorba, mientras las carnes se ponían al fuego, la misma lógica permea toda la industria agroalimentaria, desde los tomates y las manzanas perfectamente simétricas a los pollos doble o triple pechuga, el aspecto visual funciona como principal seducción para el consumidor serializado que desconoce (y probablemente no quiera conocer) el proceso que se esconde detrás del telón de la producción de los alimentos. Así, los dos pollos que esperan su turno en la parrilla parecen integrantes de dos especies diferentes, o al menos dos parientes lejanos de una misma familia que tuvieron vidas de suerte despareja: el pollo de campo parece mucho más enjuto que el sobrealimentado e inflado pollo de granja industrial.

Las carnes producidas a gran escala y para un mercado potencialmente mundial, son la última vuelta de tuerca de la larga relación entre el hombre y los animales domesticados. Si la supervivencia humana se explica por la historia del progresivo control sobre los elementos de la naturaleza, el salto de la agroindustria alimentaria global en las últimas décadas explica el crecimiento de una producción que debe satisfacer la demanda de millones de personas que todos los años se incorporan al consumo de proteínas animales. El color rosado y la textura blanda de la carne de feedlot es un indicio visual de esos cambios en las cadenas de producción, el resultado de un régimen de engorde basado en el maíz y otros granos, y también en la inmovilidad del ganado mientras gana peso. Un ciclo productivo que acelera en un 50 por ciento el tiempo de engorde con respecto a la alimentación a campo abierto y permite el control de la hacienda con menos personal y (solo en teoría) minimiza los riesgos de enfermedades y pérdida de cabezas. El cambio de alimentación de las vacas (y de los cerdos y de los pollos), además de producir carnes con otra consistencia y color, es parte de un proceso mayor de encadenamiento de la ganadería a las dinámicas de la agricultura fuertemente tecnologizada (que produce los granos para alimentar a los animales) y de los eslabonamientos de la industria frigorífica transnacional que necesita una oferta constante y estandarizada para satisfacer la demanda.

La historia del feedlot en Argentina es bastante opaca y no hay datos ciertos sobre el peso que tiene en el aprovisionamiento del mercado interno. Lo seguro es que desde hace unos quince años esta modalidad es percibida por los ganaderos y por el propio Estado nacional (que subsidió los feedlots hasta el año 2010) como parte central de la estrategia para aumentar la producción de carnes, en un contexto de estancamiento de la cantidad de cabezas vacunas disponibles y de incremento de los precios. En paralelo, está en marcha un proceso de segmentación económica del acceso a las diferentes calidades de la proverbial “nerca” nacional. La “marca argentina” parece estar quedando reservada a las codiciadas cuotas Hilton que se exportan sin impuestos a Europa (Alemania, Holanda e Italia, cuando la tensa relación entre el gobierno y los productores así lo permite) o, en las grandes ciudades, a la demanda más sofisticada de quienes pueden pagar un plus por cortes de animales criados al aire libre, lejos de las penurias de los corrales de engorde y su aspecto de campo de prisioneros.

el sabor del hacinamiento

Luego de pasar revista al estado de las artes, nos sumergimos en la prueba ciega de intentar distinguir por su gusto los cortes de carne industriales y los “tradicionales”. Con los pollos no hubo discusiones: el color, la textura y la ausencia casi total de sabor identifican claramente al pollo criado en esas granjas superpobladas cuya sola visión convertiría al carnívoro más fanático en un vegano militante.

Hormonas de crecimiento, antibióticos, hacinamiento y brotes de canibalismo aviar forman parte del repertorio a esta altura bastante conocido de la industria avícola. La situación se ensombrece aún más cuando se leen los datos que dan cuenta de que esta modalidad es completamente hegemónica en la producción de pollos en la Argentina y que las aves de campo han quedado reducidas a pequeños emprendimientos agroecológicos, por fuera de los circuitos comerciales habituales. La imagen encantada de gallinas y pollos picoteando libres en una granja no es más que una fantasmagoría del marketing. Una exitosa, por cierto: la industria avícola logró casi triplicar el consumo per cápita de pollo en la Argentina en la última década.

En el caso del cerdo la prueba resultó menos obvia, pues el sabor de la carne de criadero intensivo no mostró diferencias radicales respecto a la de engorde tradicional. La dieta histórica de los porcinos (es decir, prácticamente cualquier cosa) parece menos afectada con el cambio a la alimentación industrial basada en granos y aditivos químicos. Probablemente esa sea la razón por la cual el panel de degustadores de crisis haya tenido más dificultades para identificar el pechito de cerdo proveniente de corral, del criado en condiciones de campo.

Por último, el corazón nacional cárnico: el novillito a la parrilla. Aunque hubo algunas dudas para identificarlo a ciegas, especialmente en los cortes más magros como el vacío, se alcanzó un consenso sobre la superioridad de sabor y textura de la carne de pastura, más fibrosa y con una grasa de mejor gusto. La carne de feedlot, en cambio, resultó más blanda (más “achanchada”, dijo uno de los comensales, y el adjetivo es bueno porque expresa el doble sentido de un sabor más similar al cerdo y de una carne de animal obligado al sedentarismo del corral), con jugos menos sabrosos, más aguados, aunque –doscientos años de tradición de perfeccionamiento de las razas ganaderas no son en vano– nadie se sustrajo al goce gástrico. Si bien las facultades organolépticas son individuales, el paladar es también un producto de la adaptación al medio y a los alimentos disponibles. Nuestros parámetros de lo sabroso y lo insulso, de lo deseable y lo aborrecible están todo el tiempo sujetos a la tensión entre nuestra memoria histórica (lo que recordamos que amábamos comer) y los productos que el mercado nos ofrece como nuevas y grandes novedades. No deja de ser un tanto tranquilizador que nuestras papilas gustativas todavía sean capaces de hacer una distinción entre sabores cuyo origen es muy disímil, entre carnes producidas a partir de procesos tan diferentes como el añejo engorde a campo abierto y los minúsculos y contaminantes corrales de feedlot. Estamos en un momento donde esas cadenas productivas que se pierden en la opacidad de la industria redefinen qué sabores permanecerán y cuáles pasarán a formar parte de la exclusiva categoría de placeres exóticos pagados a precio de moneda dura.

Tal vez la conclusión de esta práctica del Laboratorio crisis sea que todavía somos capaces, a ciegas, de reconocer y distinguir ciertos sabores en extinción. ¿Podrá ser así en diez, en quince, en veinte años?

Si la comida, su producción y su distribución desigual fue siempre una cuestión política –y sigue siendo la cuestión política central para poblaciones todavía acosadas por el hambre–, en los últimos años la preocupación por su calidad, sus consecuencias sobre el ambiente y la salud, se convirtió en una de las principales ansiedades de las poblaciones contemporáneas. Desde los segmentos que hacen de la exploración culinaria un signo de distinción social a las organizaciones que promueven un regreso a los métodos de cultivo y elaboración de alimentos sustentables ecológicamente; desde los departamentos de marketing que diseñan estrategias publicitarias donde lo “saludable” y lo “natural” intenta camuflar el carácter sintético de sus productos a los estamentos médicos y burocráticos que promueven o prohíben ciertos consumos; la cuestión de la alimentación se tiñe con los colores de la ética del cuidado personal y la responsabilidad pública, al mismo tiempo que la industrialización aparece como la vía más rápida para abastecer a un mercado mundial en crecimiento. En el caso de las carnes argentinas esas tensiones ubican el problema en un territorio marcado por la nostalgia de los sabores de una época en retroceso y un futuro lleno de sospechas.