por una diplomacia de la modestia

¿Cómo tendría que encarar Argentina su política exterior después de la pandemia? Para responder a esta pregunta hay que recapitular el ciclo que se inició con la “gran ilusión” del fin de la Guerra fría, hasta el escenario “potencialmente descontrolado” que se viene. Volver a Maquiavelo es la consigna.

Al término de la Guerra Fría se produjo, en especial en los países más desarrollados, una repentina euforia acompañada de una convicción indubitable. La última década del siglo veinte comenzaba con el fin de la agresiva competencia entre Washington y Moscú. Los Estados Unidos –el primus inter pares– y sus aliados en Europa tenían la oportunidad de moldear un “nuevo orden”; era el momento del llamado “dividendo de la paz” en materia de seguridad y del Consenso de Washington en materia económica.

Se suponía que este nuevo orden estaba destinado a superar las limitaciones de la era bipolar y a propiciar un ordenamiento no solo estable sino justo. Tendría varios componentes, pero la globalización sería su pilar básico. Se entendía entonces que las naciones y sus sociedades debían plegarse a esa dinámica para así maximizar los beneficios de la liberalización comercial, la desregulación financiera, la readecuación productiva y la revolución informática, al tiempo que la mayor interdependencia global derivaría en un bienestar palpable y masivo.

A su turno resultaba esencial potenciar el multilateralismo y con ello los regímenes, las instituciones y los foros internacionales. Las expectativas lucían promisorias: se esperaba un reforzamiento de la legitimidad de la ONU, la reforma efectiva de su Consejo de Seguridad, la disminución del proteccionismo mediante la creación de la OMC, el impulso a la integración a través del lanzamiento de la Unión Europea, etcétera.

Asimismo, en los albores de la Posguerra Fría se vivía lo que Samuel Huntington supo sintetizar como la tercera ola democratizadora. El ímpetu a favor de la democracia liberal mostró signos inicialmente alentadores. En ese marco, Francis Fukuyama anunciaba –tomando prestado el concepto de Alexandre Kojève– la gradual consolidación del “Estado homogéneo universal”. Finalmente, la denominada agenda de la “alta política” –las cuestiones de defensa y la guerra– sería sustituida por otra que pondría el acento en los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo y el desarme.

Hacia la segunda mitad de los años noventa, ese escenario optimista comenzó a desdibujarse al compás de hechos que iban a contrapelo de las previsiones auspiciosas: las crisis financieras de México (1994), Asia (1998) y Rusia (1999); la burbuja de las puntocom (2000); la doble acción militar de Rusia en Chechenia (1994 y 1999); la guerra de Kosovo (1998-99) y la intervención de la OTAN; el aumento del número, variedad y letalidad de los actos terroristas; el acentuado crecimiento de la desigualdad; entre otros. En realidad, los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos fueron, simbólicamente, el fin de un ciclo corto marcado por una ilusión excesiva.

Mucho ha sucedido desde entonces. El recurso a la fuerza no ha cedido, como lo atestiguan las guerras perpetuas desplegadas por los Estados Unidos. Asistimos a un complejo proceso de redistribución de poder, ahora con el acelerado ascenso de una nueva gran potencia como China, con el resurgimiento de una Rusia asertiva y agitadora, y con el extravío de Europa.

La gran recesión irrumpió en 2008 sin que, a pesar de las promesas del G-20, se hubiera acordado una eficaz regulación del capital financiero. La retracción de la democracia liberal ha sido persistente, en particular desde 2005, sin que podamos anticipar a qué playas híbridas o autoritarias podría llegar la última ola democrática. Resulta notorio el paulatino y hondo desmantelamiento del estado de bienestar en el Occidente más desarrollado y, con ello, los problemas agravados en materia de salud, educación, justicia. Se fue enraizando una globalización asimétrica portadora de más desigualdad y mayor inseguridad para los ciudadanos. La aguda crisis del multilateralismo no ceja y se agrietan organizaciones, regímenes y ámbitos de cooperación. Además, en distintas latitudes surgen proyectos políticos reaccionarios con eco en sociedades fracturadas y fastidiadas.

Este es el contexto en que estalló el coronavirus, una pandemia que revalida la desilusión frente al estado de cosas pero que no necesariamente implica que, ahora sí, de inmediato, vayan a forjarse Estados pujantes y un sistema mundial prometedor. Es claro que lo que presuntamente funcionaba ya no opera en el corto plazo: se ha debilitado la hegemonía intelectual, cultural y moral del neoliberalismo, pero aún no está derrotado. En todo caso, una alternativa progresista y superadora será el resultado de fuerzas, fenómenos y factores sociales y políticos cuyo despliegue habrá que observar con detenimiento. Hay que recordar que “la bifurcación es siempre un arma de doble filo”.

el patio latinoamericano

América Latina es una unidad de análisis excesivamente heterogénea al momento de evaluar sus retos y dilemas. No obstante, también es cierto que existe un conjunto de condiciones, necesidades, intereses y aversiones que atraviesan toda la región. En ese sentido, el péndulo ilusión-desilusión siguió una trayectoria singular que no fue un espejo exacto de lo que aconteció a nivel mundial. Hagamos un brevísimo desvío retrospectivo.

Los años setenta fueron para la región una década perdida en términos políticos, con escasos islotes de limitada democracia y la extensión de gobiernos autoritarios caracterizados por la violación sistemática de la ley y de los derechos humanos, la eliminación de una generación política de recambio, la desarticulación de los partidos políticos y la desvalorización de la ética pública, todo lo cual significó un enorme debilitamiento institucional. Los años ochenta fueron la década perdida en materia económica, con bajo crecimiento, alto endeudamiento, mucha volatilidad, creciente informalidad laboral, pobre capacidad tecnológica y desplome de la calidad de vida. Los años noventa configuran la tercera década perdida: en el ámbito de lo social, se ahondó la desigualdad, se incrementó la pugna entre clases, se mantuvieron altos los índices de pobreza, creció la criminalidad, se multiplicó el desempleo, se descuidó la educación y se deterioró la salud.

eterioró la salud. Con ese telón de fondo, la primera década del siglo XXI mostró lo que algunos denominaron una “nueva” América Latina. El dato más trascendental fue el significativo aumento de los precios de los productos primarios agrícolas, mineros y energéticos que exporta la región. Ello permitió altas tasas de crecimiento y la posibilidad de incrementar las arcas de los gobiernos, que se encontraban disminuidas por las medidas promercado de los lustros previos. A lo anterior se sumaron los intentos por ampliar la democracia mediante diversas experiencias nacional-populares y de izquierda. También fue posible, en particular en América del Sur, recuperar una histórica aspiración de la región: acrecentar la autonomía relativa mediante la unidad colectiva ante asuntos claves, la diversificación de las relaciones exteriores y el soft balancing (que refiere a los resortes activados por las instituciones internacionales y por una serie de instrumentos legales y diplomáticos para frustrar o restringir el uso abusivo del poder y las acciones agresivas de las grandes potencias, así como para defender o hacer valer intereses propios). Contribuyeron a eso tanto el auge económico de China como la desatención política de los Estados Unidos.

Pero a pesar de un contexto interno e internacional propicio, la matriz social, política y económica de los países de América del Sur no se alteró significativamente. Se redujo la pobreza, pero no la fragilidad de los sectores populares. Se recuperó el rol del Estado, pero no necesariamente sus capacidades. Se creció a tasas importantes, pero no hubo una mejora sustantiva en materia de innovación científica y tecnológica. Así, el tiempo de la ilusión en la región también fue breve.

El segundo lustro de la segunda década del siglo XXI mostraba una América Latina que había ido perdiendo gravitación en el mundo y donde los países parecían abocados a disentir cada vez más entre sí. Lo primero condujo a la debilidad y lo segundo a la fragmentación: ambas potencian la dependencia. Si se observan históricamente diversos indicadores –votaciones convergentes en el marco de la ONU, participación en las exportaciones mundiales, nivel de primarización de las economías, inversión en ciencia y tecnología, índices de desigualdad, atributos militares, ranking comparado de soft power–, se advierte el declive de Latinoamérica en contraste con otras regiones.

A su vez, si se observan los ámbitos e iniciativas de concertación e integración de la región, hay un franco retroceso. Una mezcla de estancamiento, fragilidad y decadencia atraviesa por igual, aunque con variada intensidad, al Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, la Alianza del Pacífico, el ALBA, la Celac, la OEA y la Unasur. La crisis financiera de 2008 mostró que las opciones nacionales y aisladas prevalecieron sobre las alternativas subregionales y mancomunadas. Dinámicas exógenas como el auge de China reforzaron la primarización económica y los incentivos para buscar atajos particulares. La llegada de gobiernos de derecha a distintos países de Sudamérica puso en evidencia la preferencia por el “sálvese quien pueda” y la opción de un claro acercamiento a Washington.

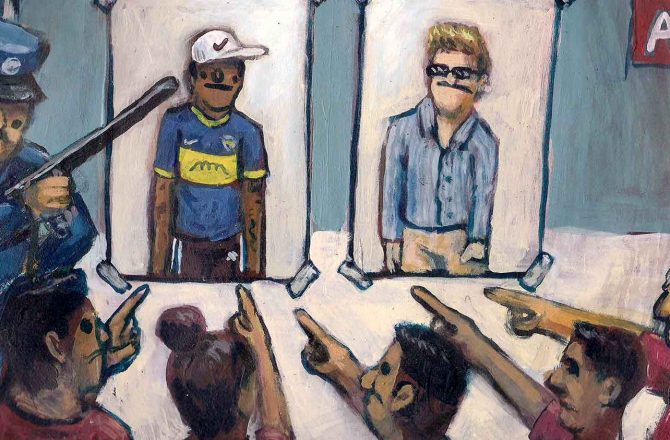

Debilitamiento y fragmentación han derivado en una mayor dependencia externa, tanto de un poder declinante como los Estados Unidos como de un poder ascendente como China. El corolario estratégico es el deslizamiento hacia modos de aquiescencia en vez de opciones autonómicas. Así, respecto a Washington, prevalecen el acoplamiento –esto es: aceptar el statu quo internacional, plegarse a los intereses estratégicos de los Estados Unidos, y no adherir a esquemas de integración y concertación regional profundos– y el acomodamiento –prácticas caracterizadas por el recurso a la concesión respecto de las preferencias o exigencias de Washington para evitar su molestia, ira o castigo.

Este es el contexto regional en que arriba el Covid-19 a América Latina. La pandemia se inserta en medio de la desilusión generada por la desaceleración económica, la convulsión política, el descontento social y la disgregación diplomática.

tic tac tic tac

En 1947, dos años después de los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki, la junta directiva del Bulletin of the Atomic Scientists de la Universidad de Chicago, la revista académica más respetada en la materia, ilustró su portada del número de junio con un motivo especial: el Doomsday Clock, conocido como Reloj del Juicio Final o el Apocalipsis. En ese reloj simbólico, la medianoche indica la amenaza de una destrucción total y catastrófica de la humanidad. Ese año, al calor de la incipiente Guerra Fría y como advertencia sobre los peligros en ciernes por una eventual confrontación entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, la manecilla se localizó a 7 minutos de las 12, la hora fatal. En 1991, al terminar la Guerra Fría y en medio de lo que se proclamaba entonces como el florecimiento de un promisorio “nuevo orden” liderado por Occidente, la manecilla se ubicó a 17 minutos de las 12. Las tensiones crecientes entre naciones poderosas, la persistencia de distintas pugnas regionales sin solución previsible y la ausencia de iniciativas fecundas y cooperativas ante los graves problemas globales llevaron a que, en 2016, la aguja se moviera a 3 minutos, y en 2018 a 2 minutos de las 12.

Pues bien: el 23 de enero de 2020 la revista decidió una nueva actualización. Con la irrupción y expansión de la pandemia la manecilla se sitúa ahora a 100 segundos de la hora catastrófica. Hoy se vislumbran inestabilidades en el terreno mundial y en el plano regional. En el mundial, se va a exacerbar la disputa entre los Estados Unidos y China, aumentará la tentación de las potencias de recurrir a la amenaza y/o al uso de la fuerza, reafirmar un nacionalismo refractario, estrechar el multilateralismo y preservar una globalización asimétrica. En el regional, es muy probable que las consecuencias de la pandemia agudicen las protestas sociales, la impugnación de las élites gobernantes, el deterioro económico y la dispersión diplomática.

A mi entender, al menos en el corto plazo, la pospandemia no derivará en un replanteo sustantivo y progresista de las relaciones internacionales. Más aún, es muy probable que se potencien tensiones y contradicciones vigentes y que ingresemos a un escenario muy delicado, no ya volátil en lo económico e incierto en lo político, sino profundamente turbulento y potencialmente descontrolado en múltiples niveles y ámbitos. Si este sintético diagnóstico es verosímil, entonces parece más sensato contemplar diversas estrategias de control y reducción de daños en los planos nacional, regional y mundial. En breve, evitar más conflictividad.

¿Cuál podría ser una política exterior para esta hora? La literatura de las relaciones internacionales no ofrece demasiadas guías. Las políticas externas que más se han estudiado son las de los poderosos y las de las naciones que ascienden en el escenario mundial. Son escasas las investigaciones sobre los países que han declinado o sobre la diplomacia en tiempos de crisis de envergadura. El caso argentino, donde se produce esa intersección agravada a su turno por una doble crisis –la de la actual pandemia y la de una situación socioeconómica heredada–, es un reto conceptual y empírico.

Lo que podríamos afirmar es que reconstruir poder, influencia y reputación exige primero una condición interna que lo facilite y lo concrete; demanda un consenso local ampliado que le dé sustento social y político a ese intento; implica comprender que la reconstrucción exige mucho esfuerzo y paciencia; y requiere establecer políticas que procuren más socios y menos hostilidad a nivel internacional.

Quizás sea tiempo de una política exterior “maquiavélica” en su sentido virtuoso. Me refiero explícitamente a la idea que Nicolás Maquiavelo expresa en El Príncipe, cuando destaca y cuestiona el “que muchos crean y hayan creído que las cosas del mundo están regidas por la fortuna y por Dios”. A esa creencia le antepone el valor y el alcance de la virtud cuando aconseja “proceder con moderación, prudencia y humanidad”. Hoy, en tiempos de inquietud y contingencia, quizás la realpolitk internacional de la Argentina radica en la modestia y la flexibilidad.