¿Cómo se imagina la libertad? Desde los últimos 100 o 150 años de experiencia moderna esa pregunta se anuda en una gimnasia inconsciente que, a grandes rasgos, se ocupa de regular todo lo necesario para asegurarse una relativa libertad individual no-regulada. Y ante esto conviene no atesorar demasiadas fantasías románticas: hay que regular muchas cosas si queremos disfrutar de nuestra libertad. Entonces, ¿qué cedemos y qué dejamos liberado al arbitrio de nuestro deseo para sentirnos libres? Sobre el viejo territorio de esa batalla neurótica, mientras tanto, la energía superyoica explota a gusto la culpa de sus habitantes y se burla de sus angustias y de sus pánicos (ya que, como señala Žižek repitiendo a Freud, cuanto más obedientes somos, más culpables nos sentimos). Incluso en el escenario del Gran Capital contemporáneo la batalla por la regulación de la libertad asume la dinámica de quienes han dejado de ser libres ya no para intercambiar deudas por intereses, sino de quienes son únicamente libres para intercambiar deudas por más deudas, de modo que el acreedor transforme la vida del deudor en una cadena de dependencia y subordinación (y culpa) eternas. Tal es la relación entre políticas y capital financiero. Pero también la imaginación literaria encuentra ahí una lógica bajo la cual germinan personajes orgullosos de su libertad para asimilar cualquier épica, siempre y cuando se trate de una épica frívola. Es decir, una épica incapaz de incomodar el frágil equilibrio de su aparente libertad. Intimismo, autoficción o versiones del yo: de lo que se trata es de esquivar cualquier historicidad entendida como trauma, aún al precio de frivolizar la impotencia social de un estamento sensible que, si estéticamente puede llegar a identificarse con Cambiemos, políticamente tiene poco para aportar.

Un ejemplo entre muchos es La disolución, de Diego Erlan. En esa novela, Simón, un artista fracasado al que en algún momento su padre le consiguió un puestito en el Estado ‒y en una de las áreas más coloridamente artísticas del Estado, el canal de televisión‒, se dedica a releer los mails que intercambió durante “tres meses de relación” con Monserrat, una chica que “nunca usaba corpiño porque odiaba la presión”. Como en el chiste de Groucho Marx ‒y aunque La disolución se presente con una seriedad apabullante‒, Monserrat no debería engañar a nadie: habla como un compendio de todos los clichés escritos sobre la histeria y la idiotez femenina desde La Maga de Cortázar y parece un compendio de todos los clichés escritos sobre la histeria y la idiotez femenina desde La Maga de Cortázar, pero es un compendio de todos los clichés escritos sobre la histeria y la idiotez femenina desde La Maga de Cortázar. Sin ir más lejos, Monserrat no sabe lo que quiere ni tiene vocación, no estudia y apenas trabaja como hobby (saca fotos en recitales), vive de prestado con la madre y emana tal aburrimiento nuclear que apenas se molesta en enumerar sus frustraciones. Por supuesto, tiene los tatuajes de rigor y fuma y toma como un corsario, visita un bar abstruso de nombre ruso cada noche, desprecia a los “imbéciles felices”, le gusta caminar en la lluvia y hace preguntas sobre la masturbación masculina (es cierto: por algún motivo se olvidó de hacer poesía). Pero ahí empieza y termina su carácter fascinante, su confusión radical entre ser libre y ser idiota, algo que en algún punto ella misma describe con un certero lirismo provinciano como “una vida que es como una media de nylon rota que coagula la várice en el punto donde la sangre, por licuarse, se vuelve exangüe como un aguachata” y que Simón se apura, comprensiblemente aburrido, en denominar “amor”. Ahora bien, si La Maga de Cortázar prefiguraba las tragedias de las almas bellas frente a la radicalización política de los setenta, ¿Monserrat no anticipa el autoinducido y complaciente fracaso del esteticismo ácrata frente a la radicalización política de los CEOs y la patria contratista?

La libertad condicional

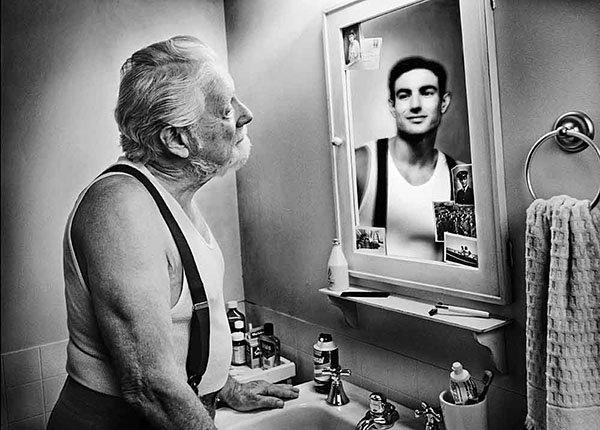

El verdadero asunto de La disolución, sin embargo, aparece detrás de todo esto: el padre que convirtió a su hijo en un burócrata ocioso se muere, ¿y entonces no llega para Simón la hora de “dar el salto” y liberarse del peccatum originale? ¿Pero liberarse para qué? ¿Para ya no poder atravesar la vida adulta releyendo mails bobos y tramando películas para el Bafici? El problema es que, llegado el caso, esa libertad sí podría servir para algo. Porque el burócrata Simón, de hecho, tiene algunos proyectos propios: documentales más o menos improbables, ridículos, evidentemente insoportables y siempre postergados (en especial sobre otros artistas fracasados, versiones más o menos masculinas y añejas de la propia Monserrat). Por eso la cuestión clave de la novela la establece el padre: vivir en el pasado es haber muerto, piensa Simón, y trata de articular esa frase que, en su cabeza, se revela gloriosa. “Papá fue paradójico hasta en ese punto: aunque se diga que la memoria sea la base de nuestra razón, papá perdió la razón porque intentó que el pasado no se le escape”. Y ahí, en ese instante de iluminación, empieza y termina toda la historia: un hijo petrificado en una existencia adánica por la voluntad de su propio padre decide invertir su tiempo no en liberarse sino en imitarlo, y entonces se obsesiona con los tres meses de relación (las “astillas de felicidad”) que pasó junto a una mujer-cliché cuya única frase trascendente es “tu viejo es de los míos” (en los mails, por las dudas, ella suena así: “No sé en qué estás ni en qué estoy, pero, ¿puedo pedirte un favor? Que te esmeres más en los mails. Son un valioso componente de mi vida. Y vos, border, mal que te pese, ya sos parte de ella”). A partir de ahí, La disolución se expande y se expande, con una insistencia admirable, durante poco más de 200 páginas. Y, aun así, suprimida por el retrato absurdo de un personaje absurdo, la sumisión existencial ante una autoridad paterna que infantiliza la adultez estética y erótica de un hijo amenaza con volver: “¿Leíste alguna vez la Biblia? Simón balbucea algo. ¿Eh? Simón tose y, con la claridad que sólo otorga el desprecio, mirando al sujeto a los ojos, dice que no le interesa leer ficción. Es la palabra del Señor, dice el sujeto, y empieza a hablar sin parar mientras Simón dirige su mirada hacia la ventanilla”. Es evidente que Simón no lee ficción ni conoce la Biblia, pero por algún motivo sí le gusta mucho la música de los ochenta y los noventa, una cuestión que, a fuerza de insistencia, intenta darle una mano de enduido simbólico más o menos sofisticado a una novela en la que Buenos Aires es tan imprecisa en el tiempo y en el espacio que los personajes se “quitan” la ropa, los “sujetos” deambulan y se escuchan “casetes”. Al final, tras una sesión ligera de masoquismo, Simón opta por continuar su lifestyle de obediencia ‒no hay “disolución” para el régimen paterno‒ y asoma, incluso, la amenaza de un punto de fuga. Una película (que nadie va a hacer) ya no sobre el fin del amor “sino sobre el fin de algo más inasible: el deseo”. Ahora bien, esa sí podría ser una pregunta relevante: ¿cómo representar “el fin del deseo” en el capitalismo tardío? ¿Y a qué conduciría ese periplo? Es una lástima que la novela termine justo en ese momento. Por otro lado, si La disolución fuera capaz de construir a su lector ideal, ese lector sería el protagonista de La uruguaya, de Pedro Mairal. ¿Infantilización perpetua del carácter? ¿Confusiones superficiales entre “deseo” y “amor”? ¿Sumisión familiar y culpa? ¿Aburrimiento crónico? ¿Castración? ¿Resignación autoindulgente ante el orden? Ese es el universo masculino de Lucas Pereyra.

La novela de un mal año

¿Por qué La uruguaya es una de “las novelas de 2016”, un año de inflación, recesión y derrumbe de expectativas? En términos de representatividad política, el chiste podría ser este: Lucas Pereyra, un escritor de clase media-alta casado con una mujer que lo mantiene y que lo engaña con otra mujer, siente su orgullo cívico herido por “los controles de cambio” ‒“la época del dólar blue, el dólar soja, el dólar turista, el dólar ladrillo, el dólar oficial y el dólar futuro”‒ y entonces viaja a solas a Montevideo para evadir “las decisiones del Estado” y cobrar 15 mil dólares de derechos de autor (es casi gracioso que, reconquistado el derecho humano al dólar, la necesidad social de autoindulgencia que Pereyra viene a regalar a través de su deslucida excursión cambiaria se haya, no obstante, maximizado). Sin embargo, antes de volver a Buenos Aires lo asaltan y pierde todo. Como epílogo, unos meses después, y aunque su mujer ya no se ocupa de mantenerlo, su economía personal está resuelta: Lucas Pereyra trabaja en una radio. No sabemos cuál, pero cualquier radio pública macrista de esas con audiencia inexistente se adaptaría bien al perfil (no es difícil visualizar a Lucas Pereyra contratado por Gustavo Noriega como columnista literario o financiero). Como sea, si el Simón de Diego Erlan es proclive a inclinarse políticamente hacia una defección silenciosa en medio de una reyerta inútil con el espectro del padre, no resulta difícil deducir que el Lucas Pereyra de Pedro Mairal arrastra el costado sensible y teatralmente íntimo ‒tan legible en los blogs oficiales‒ del elenco gobernante.

De una u otra manera, la época está a la luz: todavía no está esclarecido hasta dónde subordinar la política a la moral y hacer del arte de lo posible un arte de lo deseable puede derivar en un tránsito de lo peor a lo peor. Pero, en ese sentido, La uruguaya también puede leerse como otro recorrido hacia ese oscuro valle de indeterminación masculina que antes se llamaba “la mediana edad” y que ahora se percibe como “la post-adolescencia”. Cómodo en su propia red conyugal de ocio improductivo ‒que deriva, también, de un padre que lo mantuvo durante toda su existencia previa‒, Lucas Pereyra llega a sentirse, como Simón, “buscando locaciones para una película que nunca iba a filmar”. Pero, aún así, La uruguaya no enmascara su drama adánico alrededor de un fugaz noviazgo sino alrededor de un divorcio inminente. Y es entonces cuando el tedio marital ‒el descubrimiento de que “reducir la vida sexual a dos polvos por mes” puede provocar ciertas frustraciones‒ sirve como punto de partida para el drama de una vida hundida en la plácida fantasía de una infancia eterna ‒y su contracara inevitable: una adultez siempre inaccesible‒ en la que, como hijo, el protagonista queda sometido a la culpa ante el padre ‒“¿y yo cuánto plata le habré costado?”‒ mientras que, como padre, se somete a la culpa ante todo lo demás (“a veces pienso que no tendría que haber tenido un hijo a esta edad”). En el medio, como “intelectual latinoamericano, levemente polémico”, Lucas Pereyra se enamora (por mail) de una uruguaya de 28 años que había conocido un tiempo antes en Valizas, durante un evento literario festivo y grotesco como todos los eventos literarios. Y como en Valizas el idilio ya había quedado sellado ‒“qué mujer más hermosa, qué demonio de fuego me brotó de adentro y se me trepó al instante en el árbol de la sangre”‒, la visita a Montevideo se convierte, también, en la excusa higiénica urgente para concretar. ¿Pero concretar qué?

La evasión de la masculinidad

Que el protagonista no logre penetrar nunca a la mujer a la que corteja y visita y besa y manosea en Montevideo, y que esa mujer ‒embarazada de un uruguayo‒ le robe, además, los dólares que el protagonista de La uruguaya había ido a evadir explica, en parte, cierta predilección femenina por La uruguaya. Al fin y al cabo, eclipsado por el sentido de responsabilidad de un padre que lo crió entre countries y mucamas, mantenido por una esposa que lo engaña con otra mujer ‒“no sé si soy lesbiana, me gusta ella, me dijiste”‒ y sometido por un bebé que lo enfrenta a la certeza de ser un inepto ‒mientras “me pega en las bolas desde ángulos imposibles”‒, no es ninguna sorpresa que la masculinidad de Lucas Pereyra sirva para poco y nada. Y, por supuesto, ¿qué mujer no se sentiría poderosa al lado de un hombre así? Si a esto se le añade el lamento porque “juntar palabras en una hoja no me había dado mucha plata” ‒como si para eso no estuvieran ya papá y la esposa‒ o la fantasía pueril de que Montevideo ‒“una Buenos Aires sin efectos colaterales”, como la define Marcos Zurita en su lectura‒ es un territorio “sin corrupción ni peronismo”, tampoco sorprende que, durante un instante de trágica autoconsciencia, el protagonista de La uruguaya le aclare a su no-amante uruguaya que “no quiere ser su amigo gay” (leído con rigurosidad, eso ubicaría a Lucas Pereyra en una relación idéntica a la que ya tiene con su esposa: ¿o acaso esa mujer no enfrenta, de hecho, la difícil decisión de cambiar a una mujer por otra?). En tal caso, ubicar el robo de los dólares en las coordenadas obvias de un pago en cash por la culpa ante una infidelidad sería incorrecto: sobre todo porque la infidelidad no ocurre nunca.

Disminuido, cornudo, castrado y, al final, pasivamente al tanto de que “Uruguay te coge de parado”, lo que regresa a Buenos Aires es un hombre de 45 años tan dependiente y autocompasivo como al principio. Y, por eso mismo, La uruguaya funciona como una más entre muchas de esas Bildungsroman contemporáneas en las que la lección es que no hay lección, la comodidad fija siempre el rumbo vital más cómodo y la queja se apoya en cursilerías al estilo de “ojalá la muerte sea saberlo todo”. Respecto al sexo, por último, vale una aclaración importante: para reafirmar un poco su masculinidad vacilante, Lucas Pereyra se jacta en las últimas páginas de lo mucho que le gusta a una señora cinco años mayor que él, “con hijos grandes que ya no viven con ella”, que “se la coja de parados”. “Tiene cinco años más que yo. Cincuenta. Una auténtica milf”, escribe Mairal. Ante esa frase, ante ese punctum donde asoma la necesidad de una madre añosa incapaz de enrostrarle sus fracasos, podría desnudarse la impostura y la banalidad de una novela plana que no se conforma con tratar al lector con una condescendencia casi insultante sino que, además, le pide ofrecer su otra mejilla (porque, a fin de cuentas, sin cepo cambiario y sin la pasión evasora de Lucas Pereyra, nada de esto hubiera sucedido). Sin embargo, basta leer para ver que esa ni siquiera es una milf. Es una gilf, una “grandmother i'd like to fuck”.