niño, deja ya de joder con la pantalla

El vínculo de les chiques con las pantallas está cruzado por la mirada adulta que condiciona, se incomoda, demoniza. ¿Es posible un corrimiento de ciertos prejuicios? Cuando la ciencia observa y funda un catálogo de normalidad para leer (y medicar) nuevos comportamientos sociales, es momento de preguntarnos cómo se arma esa sutil psicopatologización de las conductas sociovirtuales.

Atrás quedan los tiempos de las pantallas pasivas. El cine se estrena en las casas. A la grilla de la tele la programa cada usuario. La pantalla de los celulares y tablets ya no es un vidrio frío e insensible sino que se permite reaccionar al roce de las yemas. La interacción mediatizada por la pantalla táctil traduce (y traiciona) las intenciones analógicas. Las acciones cotidianas necesitan nuevos verbos que las nombren. Clickear, scrollear, matchear. El sujeto visotáctil adulto se entretiene con el sexting, el fueguito, el faveo. Arroja la red de las convenciones semióticas del momento y busca pescar la reacción.

Pero ese sujeto visotáctil coexiste con el sujeto tecnosocrático que habla con el dispositivo. Cambia el tipeo por la voz, la búsqueda escrita por la pregunta a Alexa y sus amigas. Como siempre, hay resistencias (“no escucho mensajes de voz”). Como siempre, es en vano. Las nuevas opciones se llevan de atropelladas a las anteriores.

Ahora bien, todo este mundo de pantallas tercerizadoras de los vínculos que fue novedoso para los nacidos en el siglo XX es algo natural en los nativos digitales. Los niños que vienen al mundo en estos días conocen una pantalla desde el mismo momento del parto. Alguien le saca una foto cuando el cordón umbilical aún lo mantiene conectado a la madre.

Pasada la novedad del nacimiento las pantallas se multiplican alrededor de les niñes. El poco tiempo de calidad de los mapadres entre jornadas laborales, las exigencias de sociabilizar entre pares y el tiempo secuestrado por los vínculos constantes que proponen las sirenas digitales de las redes sociales, empoderan a las pantallas niñeras.

La vieja superioridad moral del siglo XX hablaba de la tele como chupete electrónico. En nuestro país es una imagen que se populariza con las tiras de Mafalda donde la televisión aparece como un personaje más e interactúa con su hermanito Guille. ¿Qué ocurre con ese discurso progre antitele en la actualidad saturada de dispositivos audiovisuales? La sanción, la bajada de línea. El discurso de lo tóxico se ha ido entrometiendo en la crianza de la clase media sobreeeducada, que se organiza desde la prohibición y la culpa. La gaseosa veneno, los procesados demoníacos, las princesas obedientes, los superhéroes violentos y las pantallas alienantes.

¿Es así? ¿Cuál es el daño que les niñes pueden sufrir al estar viendo un video de elefantitos azules?

El último informe del Indec sobre el acceso y uso de tecnologías de la información y la comunicación, con datos del último trimestre de 2021, marca que alrededor del 88% de la población argentina mayor a 4 años utiliza celulares e Internet, y esto aumenta con la edad: cada 100 niñes entre 4 y 12 años, 82,7% usan Internet y 62,9% un celular. Cuando se sube hacia la franca adolescencia (13 a 17 años), el uso del celular es del 91,2 %.

Lo dicho: pantallas y conexiones para todos y todas.

los consensos

La Academia Norteamericana de Pediatría propuso que les menores de 18 meses tengan nulo acceso a las pantallas a excepción de las videollamadas (el gremio de las abuelas distantes metió presión). Para les niñes entre 2 y 5 años, se recomienda hasta una hora. Entre los 5 y los 12, la ley seca de las pantallas permite apenas una hora y media por día (media película de Batman, un partido de fútbol). Luego de los 13, hay un sinceramiento: ya no se sugieren restricciones horarias sino que se propone “educarlos en el uso responsable y saludable de las tecnologías”.

La Academia Francesa de Psiquiatría propone la regla 3-6-9-12: “nada de pantallas antes de los 3 años, no considerar videojuegos antes de los 6, no permitir el acceso a Internet antes de los 9 y no dar acceso a las redes sociales antes de los 12 años”. En otras palabras, frente a un cambio en las conductas sociales, se ofrece la solución de la prohibición. Pero, ¿se puede pensar de la misma manera el contacto con las pantallas de bebés menores a 18 meses en comparación con niñes de 8 a 10 años?

La mayoría de las investigaciones sobre la exposición temprana de pantallas a niñes menores de 18 meses indican que la influencia es negativa. Incluso se llega a decir que se asocia con un “mayor riesgo de sintomatología psiquiátrica, en particular la de problemas de atención e hiperactividad, trastornos de ansiedad y depresión”. Es interesante que algunas investigaciones concluyen que incluso los contenidos didácticos son nocivos.

El gran problema de las pantallas antes de los 18 meses es la tridimensionalidad y la continuidad. Y esto que parece un problema del cyberpunk, no por obvio, se vuelve evidente. Qué diferencia hay entre una pelota real del mundo de los cuerpos y una pelota en la pantalla. Es casi como la distancia entre la palabra y la cosa. La pantalla ofrece una pelota. Supongamos que ofrezca una foto bien nítida y “real” de la pelota. Si el niño o niña quiere tocar la pelota, no tocará una pelota. Y esto puede estar bien cuando ya ha jugado con una pelota real pero si ese mundo bidimensional es la primera experiencia del mundo tridimensional, inevitablemente va a haber un déficit en su neurodesarrollo.

Uno podría especular con que eso está pasando y que no sabemos adónde nos va a llevar un mundo con gente cuya primera y determinante experiencia del mundo real es la representación bidimensional. ¿Habrá (ya hay) problemas para entender la distancia metafórica?, ¿Cómo se pensarán las causas y las consecuencias si se piensa con el tiempo lineal, no simultáneo y editado de las pantallas?

un experimento

Como suele pasar en el mundo de la investigación, no se llega a una conclusión total sin contradicciones. En un journal de investigaciones conductistas (American Behavior Scientist), un estudio evaluó a 51 niñes viendo diferentes programas desde los seis meses de edad. Cada tres meses le tomaron una escala para evaluar vocabulario y expresión del lenguaje. Les niñes sometidos a Dora la exploradora, un show infantil que juega a la interacción tuvieron mejor expresividad y vocabulario que los del grupo que vieron a los Teletubbies. Los que vieron Plaza Sésamo estuvieron apenas por debajo del caudal de vocabulario y los que vieron Barney, el dinosaurio violeta, al igual que el personaje, tuvieron gran expresividad pero poco vocabulario.

Por otro lado, y ya fuera de la tele, otros estudios con chiques mayores de 4 años en familias de bajos ingresos, que interactuaban con apps educativas en una tablet, lograban mejores resultados que aquellos que no disponían de esas herramientas. Se especula que un estudio masivo replicando estas variables podrían dar el sustento de intervenciones baratas en la educación temprana.

Pero que el sesgo de lo anecdótico no esconda lo importante. Una enorme suma de experiencia dentro y fuera de los protocolos de investigación dice que no hay como la transmisión de conocimientos persona a persona para adquirir riqueza en el vocabulario y amplio rango de expresividad. La lluvia de papers pospandemia lo acredita.

Sin embargo, más allá de los contenidos, hay otro gran tema que se asocia nocivamente al uso de las pantallas y tiene que ver con lo que el niño o niña deja de hacer mientras está en modo visotáctil. Así, el sedentarismo, el retraso en adquirir habilidades motoras, o la posibilidad de explorar un mundo en tres dimensiones (la clásica imagen del bebé apilando cubos) es un “efecto secundario” de pasar el tiempo en otra actividad. Es justo decir que esto podría ocurrir con cualquier otra actividad (leyendo Moby Dick, por ejemplo).

Ahora bien, la pandemia también dio otra chance a las pantallas. La Sociedad Argentina de Pediatría publicó una serie de recomendaciones en mayo de 2020 que decían: “A raíz del COVID-19, la Academia Americana de Pediatría ha lanzado un nuevo conjunto de directrices. De manera reveladora, se aleja específicamente de los límites basados en el tiempo. En tiempos de pandemia, lo que importa es el niño, el contenido y el contexto”.

Ante la imposibilidad del encuentro, las pantallas se volvieron importantes como una forma de comunicación. Pero esto siempre estuvo. Un adolescente que juega en red hablando con sus amigos está socializando a pesar de estar “encerrado en su cuarto”. Son esos matices los que las prohibiciones se llevan por delante. Y son esos miedos los que generan un nicho de mercado.

el gaming disorder

La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) es eso mismo: el listado de enfermedades posibles elaborado por la Organización Mundial de la Salud. Tiene su origen en el comienzo exacto del siglo XX, con un listado de 179 causas de muertes. En 1992, la décima versión ya incluía 2032 enfermedades y factores asociados a la salud. Prácticamente no hay conducta humana que no esté codificada en esta lista. Por ejemplo: el código F.60.2 es “problemas relacionados con gente que vive sola”.

En el 2019 se publicó la CIE 11 y traía dentro de la barriga del caballo de madera al “Gaming Disorder”.

A diferencia del DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), la otra gran maquinaria diagnóstica en el campo de la psiquiatría, que utiliza criterios diagnósticos de inclusión y exclusión, los diagnósticos de la CIE se presentan como descripciones. En el primero, elaborado por expertos norteamericanos, el profesional va tildando criterios. Si se cumple el número mínimo (y se descartan las exclusiones), se arriba al diagnóstico. En la CIE, en cambio, se busca un tipo de concordancia más laxa.

La CIE 11 describe al Gaming Disorder como “un patrón de comportamiento de juego (“juegos digitales” o “videojuegos”) caracterizado por un control deficiente sobre el juego, aumentando la prioridad dada a los juegos por sobre otras actividades”.

En otras palabras, eleva a la categoría de diagnóstico un comportamiento cuya línea entre la normalidad y lo patológico es el nivel de “control” que se tenga sobre la acción y sus consecuencias. Esta es la foto. Para intentar prevenir el sobrediagnóstico (¿quién delimita las prioridades dejadas de lado? ¿cuánto es poco control?), se aclara: “para que se diagnostique el Gaming Disorder, el patrón de comportamiento debe ser lo suficientemente grave como para provocar un deterioro significativo en el funcionamiento personal, familiar, social, educativo, ocupacional u otras áreas importantes del funcionamiento y normalmente habría sido evidente durante al menos 12 meses”.

Este tipo de diagnóstico, que es claramente una construcción social, nada en una salsa ideológica. No es que el comportamiento en sí sea patológico. Lo malo es que ese comportamiento reste funcionamiento y contribuya a la pérdida del control. En otras palabras: que opere la fuerza de la normalización. El otro ítem importante es que ese comportamiento ocurra por al menos un año. El tiempo como marcador de lo normal y lo anormal, y por sobre todo, un intento de evitar que un fin de semana de Fortnite sea la condena que lleve a niñes al consultorio del psiquiatra.

traducir, traicionar, segunda parte

Hay varias cuestiones destacables a partir de este diagnóstico. La más interesante es que podemos ver en vivo y en directo cómo se instala la sanción de una conducta desde los canales de legitimación (OMS, “expertos”, papers, medios).

Primero, una serie de personas recorta un tema de la realidad y comienza a realizar investigaciones sobre él. A partir de observaciones, prejuicios o investigaciones abandonadas, se plantean hipótesis que se ponen a correr dentro de la maquinaria del discurso científico. Aparecen nuevos conceptos, neologismos y criterios diagnósticos que consolidan una inédita patología psiquiátrica que opera como una marca, tanto en el sentido de una huella como en el del marketing. La búsqueda de un sector libre en la playa del mercado de la salud donde poner otra sombrilla.

La Organización Mundial de la Salud convoca entonces a los expertos (gente que ha estado investigando –publicando papers– sobre el tema), que arman un comité y limitan los criterios para proponer el nuevo diagnóstico. Una vez incluido en la Clasificación Internacional de Enfermedades se termina de legitimar el nombrar un comportamiento como un diagnóstico y, casi en simultáneo, se habilita el mercado de los tratamientos farmacológicos o psicoterapéuticos.

No se trata de decir que los diagnósticos son todos inventos, que la enfermedad mental no existe. Esa posición lleva a un lugar de cinismo ante la vulnerabilidad y el sufrimiento de muchas personas. Pero sí se puede advertir que en la constitución y legitimación de diagnósticos en salud mental, al no existir casi nunca la posibilidad de probar la etiología (causa) de las enfermedades, se termina armando un catálogo de diagnósticos sobre las conductas que, según la moda o el contexto sociocultural, caerán del lado de la normalidad o de la enfermedad.

No hace falta viajar mucho en el tiempo. Los libros de medicina legal del siglo pasado conservaban entre las esquizofrenias y la depresión, a la epilepsia, el uranismo o la vagancia como entidades psicopatológicas.

Cuando se estaba trabajando (rosqueando) para la inclusión de este diagnóstico en la CIE 11, una serie de protagonistas tensaba la cuerda. Por un lado, profesionales de la salud que planteaban la flojedad de papeles epistemológicos del diagnóstico. ¿Por qué no pensarlo dentro de los consumos problemáticos y ya? ¿Qué diferencia hay en el objeto videojuego como para que se marque como diferente? Si cada comportamiento que se escape al control asignado y corra las prioridades es un “trastorno de adicción”, cada nuevo consumo cultural es potencialmente un diagnóstico nuevo: Trastorno por adicción a Netflix, Trastorno por adicción a Twitter.

Así, un año antes de la publicación de la CIE 11, un grupo de 37 investigadores en el tema, provenientes de instituciones prestigiosas publicaron un trabajo en el Journal of Behavioral Addictions titulado “Una base científica débil para el trastorno por videojuegos: permitámonos pecar de cautela”. Ahí marcaban groseros sesgos metodológicos en los datos que llevaron a presentar el nuevo diagnóstico.

Gaming Disorder se tradujo al castellano como Trastorno de Adicción a los Videojuegos. Es curioso porque ya en 2019 el término adicción había sido reemplazado en los ámbitos de salud por el eufemismo “consumo problemático” ¿Por qué no llamarlo “consumo problemático de videojuegos”? ¿Hay un sesgo de odio generacional, heredero del “chupete electrónico”, hacia una conducta que le es ajena a los “expertos” que la patologizan?

Pero también es verdad que los videojuegos (como las series) son herederos del lado manipulador de la psicología que surgió con las ideas psicoanalíticas aplicadas a la publicidad por Edward Bernays, sobrino de Freud. Cada producto audiovisual tiende a provocar un momentum emocional, hacia el final del capítulo de una serie o la etapa de un videojuego, que hace que se quiera seguir jugando o maratonear la serie. Colgar el cartel de “adicción” de los botones del joystick podría generar tensión en les mapadres crecides fuera de la cultura del videojuego.

Una vez vencidas las débiles resistencias y publicado el diagnóstico, se acelera la normalización de la etiqueta. Primero, bajo la forma de investigaciones científicas. En PubMed, la base de datos que reúne los papers de investigaciones médicas, en los últimos 5 años se duplicó la cantidad de trabajos sobre el tema. Luego, sigue el salto a la opinión pública. “Alerta gamers: La OMS declaró a la adicción a los videojuegos como enfermedad mental” (Télam), “Yonquis tecnológicos: aumentan los problemas de adicción a videojuegos y redes sociales entre niños y adolescentes” (Adamedtv) y hasta el más famoso médico nutricionista del país se permite advertir: “La adicción a los videojuegos es un problema de salud severo” (Infobae).

Cada una de estas noticias está ilustrada con la foto de niñes de no más de 12 años y este dato no es menor (valga la contradicción). Volviendo a la definición del Gaming Disorder, uno no encuentra en ningún lado que la OMS diga que es un trastorno de las infancias ¿Por qué entonces pasa a la opinión pública como una patología infantil?

Y ahí viene la tercera cuestión puesta en juego: el nicho de consumidores de tratamientos. El círculo que arranca en los años 70 con las ventas de las consolas de videojuegos continúa con el cambio de hábitos (“comportamientos”) en los consumidores y termina en nombrar estos nuevos hábitos como patología para que, además del consumo de videojuegos, se sume el de tratamientos farmacológicos (quizás) o psicoterapéuticos (seguramente). Y es ahí donde se vuelve significativo que se difunda asociado a las infancias: los niños y las niñas quedan metidos en el mercado de la mano del miedo de los adultos que crece frente a la brecha generacional de consumos. Y mientras nadie ha patologizado los posteos de Facebook o pasarse el día entero viendo las treinta y cinco mil temporadas de una telenovela de plataforma, la infancia gamer tiene que dar explicaciones o vivir con culpa su pequeño territorio de goce.

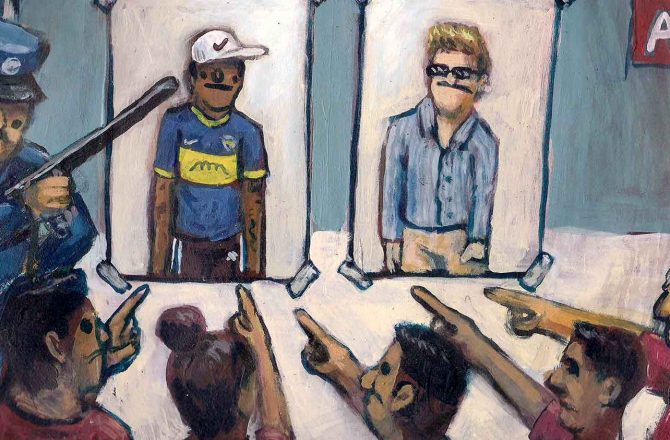

Es así que, ante la complejidad de los usos de las pantallas como interfaz, las discusiones, diagnósticos y mandatos morales de prohibición tienen la tentación de caer en una lectura bidimensional del tema. Quieren meter un gol en la Bombonera con una pelota pixelada.