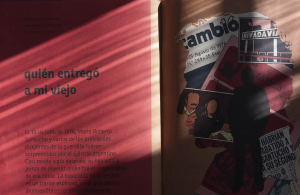

“Es el 11 de agosto de 1976. Temprano, casi al amanecer. Estoy a punto de subir al avión que me llevará a México y lo único que hay en este momento en Argentina, lo único que queda detrás de este vidrio algo opaco, lleno de miradas que lo atraviesan, de miradas que no son las miradas de cualquier despedida porque es otro el ambiente que estamos viviendo, es la muerte y de ella me estoy escapando”.

La grabación comienza con un registro urbano, una mezcla de pregones que se entremezclan, pásele-chécale-le hago precio, que pasa a segundo plano mientras la voz de Sergio Schmucler, de 17 años, describe sus primeras semanas en Ciudad de México: “Ma, los desayunos acá son contundentes, comen algo que se llaman chilaquiles, tortillas de maíz fritas en una especie de crema muy picante”. La escena cambia drásticamente y el grabador ahora pasa de mano en mano, en una fiesta. “Hola señora”, “qué tal”, dicen todos los saludos, hasta que toma el aparato Rafael Catana, su primer amigo en el exilio: “Señora Miriam, aquí Catana. La quiero mucho”.

Se habían conocido ni bien entraron en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), en la sede del mítico museo de Antropología. Sergio deseaba ser biólogo, pero en ese momento era muy burocrático gestionar el visado para refugiados, salvo en la ENAH, que tenía una política más flexible. La amistad fue sellándose en caminatas sinuosas, desde el bosque de Chapultepec hasta donde los pies reclamasen una cerveza. Catana remarca que la ENAH también les abrió las puertas a presos políticos que habían sido liberados en 1978, algo que transformaba la cursada en un desafío.

—Éramos un poco ingenuos. Caminábamos en zonas peligrosas, íbamos hasta Los Pinos donde estaba la casa del presidente. Por un lado, había amnistía del gobierno, pero por otro la policía seguía actuando.

Frente al terror y las atrocidades de las dictaduras latinoamericanas de los años setenta, México fue un territorio amable para recibir a víctimas y a perseguidos. Pero, algunas investigaciones recientes, como la de Soledad Lastra, señalan que esa apertura encubría un poderoso espionaje, es cierto la vida en el exilio no fue incómoda.

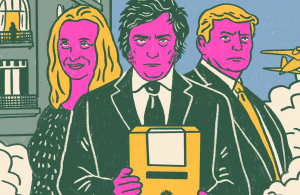

Si bien su padre, Héctor Schmucler, ensayista, editor, artífice de varias publicaciones señales y uno de los fundadores de la carrera de Comunicación Social en la UAM, también se había exiliado, Sergio eligió trazar su propio mapa en territorio chilango.

—Él tenía un carácter muy humano— agrega Catana. México lo arropa y si bien estaba su papá aquí, él decide vivir aparte. La ausencia de Pablo, su hermano mayor, no la manifestaba, pero se notaba en muchas de sus actitudes. No hay que olvidarse de que, a su edad, estaba saltándose a otra realidad.

Junto a un viejo amigo de Córdoba, Gonzalo Vaca Narvaja y su hermana Isabel, empiezan a tocar en peñas. Catana no solo tiene el don de la palabra, también demuestra talento escénico. algo que quedará en el imaginario unos años después, como parte fundamental de Los Rupestres, un movimiento artístico urbano que nucleaba rock y poesía. Interpretan un repertorio latinoamericano –desde Los Olimareños hasta Violeta Parra– y canciones propias que componían con facilidad, en general para un público de exiliados.

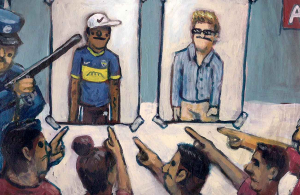

Las trayectorias de Sergio y Gonzalo tuvieron muchos puntos de contacto. Ambos cursaron en el Colegio Deán Funes –donde se graduó el Che– y con procedencias distintas, confluyeron en la UES (Unión de Estudiantes Secundarios): Sergio desde el MAS (Movimiento Acción Secundaria), con una inclinación más marxista, y Gonzalo desde la Agrupación Secundaria de Estudiantes Peronistas (ASEP), con una impronta cristiana, ligada a la teoría de la liberación y a su vez, con los ecos personales de lo que les había sucedido en la masacre de Trelew a su hermano y su cuñada.

—En más de un sentido él era más militante que yo— aclara Gonzalo. Sergio tenía herramientas intelectuales para discutir al rector y que no se le adelantaran fácilmente. Había mucha intelectualidad en su casa, era un lugar de discusión, con su papá, el Toto Schmucler, que era del PC, pero había sido expulsado, con Oscar del Barco. A la vez con un pasado migrante, era judíos rusos escapados. Historias cíclicas que se van dando en nuestro país y se dieron mucho en esa época.

Adolescentes con título de delegados, en 1973 convocaron a una elección para el centro de estudiantes y les ganaron a los radicales, a la Federación Comunista, a la izquierda trotskista. Buscaban un plan de estudios con mayor participación de los estudiantes, boleto estudiantil, manejo de la cantina, ciclos de cines y charlas. “Pero, sobre todo, queríamos que el colegio fuera mixto”, cuenta, entre risas. Las reuniones se hacían en la casa de Sergio y de Eduardo Budini —uno de los dieciséis desaparecidos de entre 15 y 19 años de la UES en Córdoba— y se entablaban discusiones acordes a la efervescencia del contexto.

—Yo era muy crítico con algunas cosas que tenían que ver con Montoneros, no solo con la violencia armada sino en cuestiones políticas previas, como Plaza de Mayo o Formosa o varios hechos que me hicieron ruido. La UES tenía una visión más romántica, no funcionábamos como célula y siempre hablamos que no queríamos el poder, como si lo hubiéramos tenido cerca alguna vez, porque eso nos corrompía. Creíamos que nuestro problema central en ese tiempo era el hombre nuevo, una gran contradicción que es la pregunta que nunca la pudimos resolver: ¿cómo surge algo nuevo de lo viejo?

Una de las grandes novelas del exilio argentino. Así describe Horacio González a Detrás del vidrio (2000), primer libro de Sergio, en El ojo mocho (nro. 15), algo que seguramente expandió en su presentación en la Feria del Libro. “No solo están en su novela los idiomas juveniles políticos de aquellos tiempos, traspuestos con envidiable soltura, reconstruyendo argumentaciones, cánticos y motivos absorbentes de aquellos años. Un sentimiento de ingenuidad del militante es seguido por el pasmo del novelista”. En el obituario de Schmucler en 2019, González refrenda esas loas con una lectura profunda: “Vemos entonces ese pasado con gran desconsuelo, por su esquelética conformación existencial”. Simbiosis entre memoria y artificio, la potencia que asume Detrás del vidrio se acentúa con su forma, en cuatro capítulos bien diferenciados en cuanto a la voz y la estructura. Publicado por Era, un sello fundamental que había cobijado publicaciones tan candentes para su perspectiva política como La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, el libro transmite la impaciencia de varias búsquedas superpuestas, como adulto, como militante, como hermano, como hijo, como amante, cada una con su ritmo y su gramática. En el capítulo inaugural toma el instante antes de migrar y narra, a modo de flashback, las intensidades de la militancia juvenil, donde adelanta una diferencia de criterios con su hermano Pablo y otros compañeros. Abel, la voz protagonista, cercana a Schmucler, adopta el nombre de guerra “Nippur”, como la historieta, un errante, mientras que su consanguíneo se autodenomina “Dios”, dos estampas que, a pesar de caer en el lugar común, tienen peso en la historia. El testimonio de Gonzalo ayuda a situar la atmósfera que abruma el relato:

—A eso del 75 todo empezó como a volverse más turbio, más obtuso, la realidad se fue cerrando, nos fue poniendo en situaciones de más soledad, no te voy a decir clandestinas, pero más soledad. No podíamos salir mucho porque ya figurábamos en listas negras, el peronismo de derecha ya era casi como un enemigo al que había que estar muy atento porque ya en ese tiempo te mataban, te secuestraban, o fusilaban. Ya empezaban a circular los Falcon del Comando Libertadores de América.

La familia Vaca Narvaja sabía que venían por ellos, por la obstinación militar de eliminar genes, como había sucedido con los Pujadas, que los tiraron a un pozo y los dinamitaron. El 10 de marzo de 1976, Gonzalo ve cómo secuestran a su padre. Todo el grupo decide irse del país, pero él se niega, hasta que en un momento todos le dicen “entonces nos quedamos”, un peso, una sentencia de muerte colectiva.

Una nota al pie: una de las canciones insignia de la UES homenajea a Mariano Pujadas, fue escrita por Walter Magallanes, un compañero muy querido de Sergio y Gonzalo, hoy desaparecido, ubicuo en Detrás del vidrio y en Bajo la sombra de los talas (2015), la versión novelada de la historia de Gonzalo.

Si a Mariano lo mataron,

lo mataron en Trelew.

No llores su muerte hermano,

solo una cosa hay que hacer:

es retomar su fusil,

que está caído junto a él.

Dejame que grite

tu nombre allá en la calle

que tu sangre hermano

es patria y es bandera.

Como en el siglo pasado

hoy tenemos montoneras

y es guerrilla peronista

guerrilla de libertad.

En las cercanías del golpe, antes de que los Vaca Narvaja activen el exilio, Sergio y Gonzalo planean una cita en código: en un horario fijado cada uno camina en extremos inversos de la misma cuadra, como un modo de saber que estaban vivos y se acompañaban. Allí se cambian los cintos, una forma de tener algo del otro. A los pocos meses, Toto conminó a sus hijos para que se fueran de país. Sergio accedió, sin plenas certezas, pero Pablo, dos años más grande, optó por quedarse. El segundo capítulo de Detrás del vidrio, una mixtura entre fragmentos de diarios, cartas y pensamientos, está fechado hasta el asesinato y desaparición de su hermano, el 28 de enero de 1977.

argenmex retobado

“¿Vos creías que en México ibas a poder contribuir de alguna manera? La pifiaste fiero, y todo esto me llena de vergüenza. […] No creas que aquí no se están discutiendo muchas de las cosas que el papi planteaba. El problema es que nosotros no creemos que haya que parar todo hasta que esto pase, sino que hay que desarrollar la guerra, que es la única manera de que esto pase”. Fragmento de una carta de Pablo, 14/10/1976.

La novela, en la deriva de las peripecias y el magnetismo de las distancias, sugiere una diatriba que se verá presente en obras subsiguientes de Schmucler como algunas de sus películas o la revista La intemperie (2003): aquello que se espera alrededor del compromiso militante —encarnado en las demandas de Pablo— y cierto ocultamiento de las consecuencias que esa épica impone. En Exilios (1996), uno de sus primeros trabajos cinematográficos, una voz en off dice, al principio: “Ser exiliado es tener el cuerpo en un país y el corazón en otro, me dijo mi madre alguna una vez”. Así reconstruye la trayectoria de muchos desterrados y perseguidos como Pilar Calveiro, Marcelino Cereijido, Sandra Lorenzano y también su padre, entre otros. Pilar rememora aquellos tiempos fundamentalmente a partir de la amistad con Toto, uno de los primeros que tuvo la apertura para escuchar a los sobrevivientes de los campos de concentración:

—Tenía una mirada abierta, muy receptiva, y al mismo tiempo crítica, que no tenía que ver con abjurar la militancia, sino una mirada política y ética. Se salía de los cánones. Ellos fueron una familia atravesada por la práctica de la militancia y por los costos que tuvo esa militancia como familia.

Los exiliados argentinos se nucleaban en dos grupos: Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA), más ligados a organizaciones como Montoneros, expresos o sobrevivientes de torturas que impulsaban acciones políticas directas contra la dictadura y la Comisión Argentina de Solidaridad (CAS), que aglutinaba discusiones desde el pensamiento y la intervención crítica, antecedente próximo de la revista Controversia. Gonzalo reconoce haber participado en COSPA y Sergio, al igual que Pilar, más cerca de CAS, aunque en verdad, estaba más preocupado por los lazos con la vida cultural mexicana.

Su impronta creativa lo llevó por distintas aventuras. Junto a Catana desarrollaron una revista de poesía, Gilgamesh, en honor a la epopeya o transformación de un dios tirano a su interioridad, a partir del duelo de la muerte de un amigo. La primera librería Gandhi, en Coyoacán, lo auspicia y organiza muchas tertulias, como un ciclo de cine mexicano, algo impensado para un extranjero. Catana, por ese entonces muy amigo de los infrarrealistas, no recuerda si la troupe de Roberto Bolaño, adepta a los boicots públicos, tuvo injerencia en algún evento promovido por Sergio pero sí tiene presente una proyección de una película de José Buil, Adiós, adiós ídolo mío ligada al luchador el Santo, donde alguien se levanta ofendido en medio del debate y grita “yo soy el hijo del Santo”. Ya es la década del ochenta, se forma en el Centro de Capacitación Cinematográfica, conoce a Leticia Iñiguez, que se dedicaba al teatro y tiene a sus dos primeros hijos Federico (1980) y Abril (1982) que, desde distintos lugares como el sonido y la realización respectivamente, heredarán el amor y el oficio por el séptimo arte. Ambos coinciden en definir a su padre como un provocador, con la capacidad de construir escenarios, aunque también, en muchos sentidos, políticamente incorrecto. Detrás del vidrio circuló muy poco en Argentina, salió casi en paralelo al volumen mexicano por Siglo XXI, con la sugerente portada de un autorretrato espectral de Francis Bacon. Varios años después a propósito de unas jornadas sobre exilio en Rosario, Schmucler le contó a Fernanda González Cortiñas, una definición muy tajante alrededor de sus vivencias:

“Empecé a escribir después de escuchar la enorme cantidad de mentiras que dijeron la mayoría de los que participaron, alabando a México, cantaban loas a las costumbres culturales de las empleadas domésticas, agradecían al gobierno mexicano por la hospitalidad, mostraban sus medallitas de la virgen de Guadalupe... en fin, todas cosas que yo no sentía, al contrario, me parecían gestos hipócritas y por eso cuando terminé me senté en casa a contar todo de la manera más cruda y violenta que pude. Yo no quería agradecerle al gobierno nada, al contrario, estaba lleno de rencor por los horribles trámites que tenía que hacer para seguir estando legal... yo no quería decir que los mexicanos eran maravillosos, al contrario, los odiaba y me sentía muy mal de estar allí... por supuesto, como seguramente me hubiera sentido mal estando en cualquier lado, porque lo que uno sentía era del carajo, era la situación más violenta y abismal que había tenido. Es decir, mi manera de rebelarme contra los exiliados que disimulaban y agradecían y reflexionaban amorosamente fue escribir Detrás del vidrio”.

Las emociones y los recuerdos suponen una órbita propia, que muchas veces eclosionan la linealidad del eje temporal. La historia deja entrever un dejo de culpabilidad o de lamento en quien se va de su tierra. De todas formas, Calveiro considera que la culpa siempre es una construcción fantasiosa: “es un poder que uno no tiene, yo me imagino que él puede haberla sentido, pero efectivamente no tenía la menor posibilidad de incidir en eso”. Federico, en sintonía, no deja de exponer lo abrupto que puede haber sido para su padre toda la procesión interna, primero el exilio y luego la pérdida de su hermano:

—Él siempre fue un cantor, él agarraba una guitarra y cantaba, y cantaba muy lindo, y siempre fue el centro de mesa. En las reuniones él era el que guiaba la conversación en buena onda. Lo que me hizo entender el libro ese fue que por dentro había mucha gravedad.

estar ahí

“Todas las palabras que lo acompañaron esa tarde mientras corría ya no existen. El mundo es otro y también Pablo es otro en este mundo. ¿Qué puedo hacer con sus ojos y con su sonrisa y con su olor? ¿Qué hago con las canciones que solo yo sé que le gustaban, cómo las escucho ahora, cómo las borro del mundo, si no está él para escucharlas?”.

Los niños ven obnubilados la trayectoria del portafolios negro, desde lo alto de placard hasta el regazo de su padre, es un modus operandi frecuente, pero ante tanta curiosidad, su padre les prohíbe tocarlo. Con la omnipresencia del objeto en la tercera parte del libro, sabrán que allí estaban las cartas de Pablo, el corazón de su archivo, parte de su biografía, una herida y una pregunta constante. “Las últimas eran muy ofensivas, él tenía 19 años y el estandarte era dar la sangre por sus compañeros. Lo describía como egoísta y traidor”.

En 1984 Sergio regresa a Argentina para buscar a Pablo, pero el recorrido es infructuoso. Recién aparecerán certezas a partir del encuentro entre Toto y el antropólogo forense Alejandro Incháurregui que conecta distintas puntas y confirma el destino de Pablo, una conexión que puede consultarse en la Revista del Centro de Estudios Avanzados (Universidad Nacional de Córdoba, diciembre de 2019). Con esas incertidumbres, con las esquirlas de la dictadura y la dificultad de querer saber y entender, para Federico, fue una forma de “revivir los fantasmas” de su papá y la vuelta a México fue pronta. Sin embargo, a esa otra ciudad regresará en 1987, en un escenario menos doloroso y violento.

El segundo regreso fue por tierra, en 1987, a bordo de una combi Volkswagen, las que forman parte de la estampa hippie, una proeza que atravesó distintos relieves y bandas sonoras, impulsos rockeros –desde Almendra hasta Creedence– que acompañaban los meses de travesía. Sobre el final de Detrás del vidrio puede leerse: “Cada vez que vuelvo a Córdoba siento que es como si fuera la primera vez. Cuando regreso a México, cada vez, siento una gran melancolía, que a la vez me acuna”.

—Los proyectos de mi papá nacían por una necesidad. Encontraba una idea y necesitaba pulirla. Le gustaban las historias bien narradas, ya sea una de Tarkovsky o algo más pochoclero como Misión imposible. El gran motor que acompañó todas sus obras fue el desarraigo. Laberinto mortal (1989) fue una película que necesitaba hacer para volver a Argentina.

Abril recupera un policial que remite a los albores del regreso a la democracia, con el terror que aún infundían distintos aparatos del Estado. Y así un poco fue la ruta de todos los proyectos que realizó posteriormente: ambiciosos pero minúsculos, muy personales, pero a la vez sumamente expansivos.

Al poco tiempo Sergio se separa de Leticia y conoce a Cecilia Pernasetti en un taller de guion. Viajan a México para estar más cerca de los chicos, pero en 2002 deciden volver definitivamente, con Oliverio (1996), el tercer Schmucler mexicano. Cecilia recuerda un poco cómo fue el espíritu que tenían él y su compañero antes de la tercera vuelta:

—Queríamos estar ahí cuando se estaban gestando cosas, con el 2001 ahí cerca. Antes habíamos participado en reuniones en la casa de Gustavo Esteva, traductor de Iván Illich, que tenía la revista Opciones. Compartíamos muchas lecturas sobre mundos posibles. Sergio siempre tenía una mirada polémica. Nunca le gustó asumirse como víctima de terrorismo de Estado, no es que lo negara, solo que no le gustaba instalarse ahí.

La intemperie (2003-2007) nació al calor de esa mirada conceptual y filosófica, fundamentalmente a partir de los intercambios con el Toto y Oscar Del Barco, como sucedió con la entrevista a Héctor Jouvé, que devino en el No matarás, pero con un componente que se sostiene en una mirada apegada a la emoción. Oliverio cree que aquello que más le preocupaba a su padre y a su abuelo tenía que ver con el ejercicio de la memoria completo.

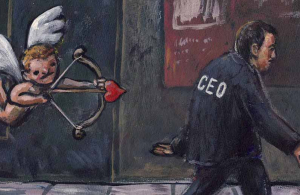

—Para ellos el relato institucional que se estableció desde el Estado nacional en el momento de la revista era incompleto, porque escondía toda cuestión sobre identidad política. Había una martirización. La figura del Ángel de la Revolución en Detrás del Vidrio para mí representa parte de eso que se oculta en el discurso institucional, que es la certeza de los militantes políticos de esa época de que la revolución era el próximo jueves, las condiciones ya estaban dadas y era inminente.

Hasta su muerte, Sergio Schmucler siempre se desvivió por producir o catalizar escenas culturales. Tuvo un bar muy reconocido en Córdoba, Arrope, escribió una historieta y luego un radioteatro sobre el Cordobazo, dirigió varias películas y dejó una inconclusa, que está terminando Federico. Detenerse en sus documentales más explícitamente políticos, como en La película de Mariano (2007) o pensar en el narrador de su segunda novela, El guardián de la calle Ámsterdam (Elefanta, 2014) muestra esos ojos que quieren traspasar algo, un horizonte, un destino, un pensamiento contrafáctico. Gonzalo Vaca Narvaja es capaz de sintetizarlo a partir de una lucha compartida:

—Todo lo que se mostraba en él como disperso, en realidad tiene que ver con lo mismo. Ese mundo al cual nosotros aspirábamos y que fue cortado de cuajo y de raíz. En el exilio hay una pérdida de la identidad y del tiempo histórico y cotidiano del compartir. Un desfasaje. A la vez es una sensación, en los momentos límites, de preguntarse si lo que hiciste fue suficiente.

Esa incomodidad resuena en cada una de las páginas de Detrás del vidrio, un hilo fino, un intervalo, o un cuestionamiento que supone todo ejercicio de memoria constante.