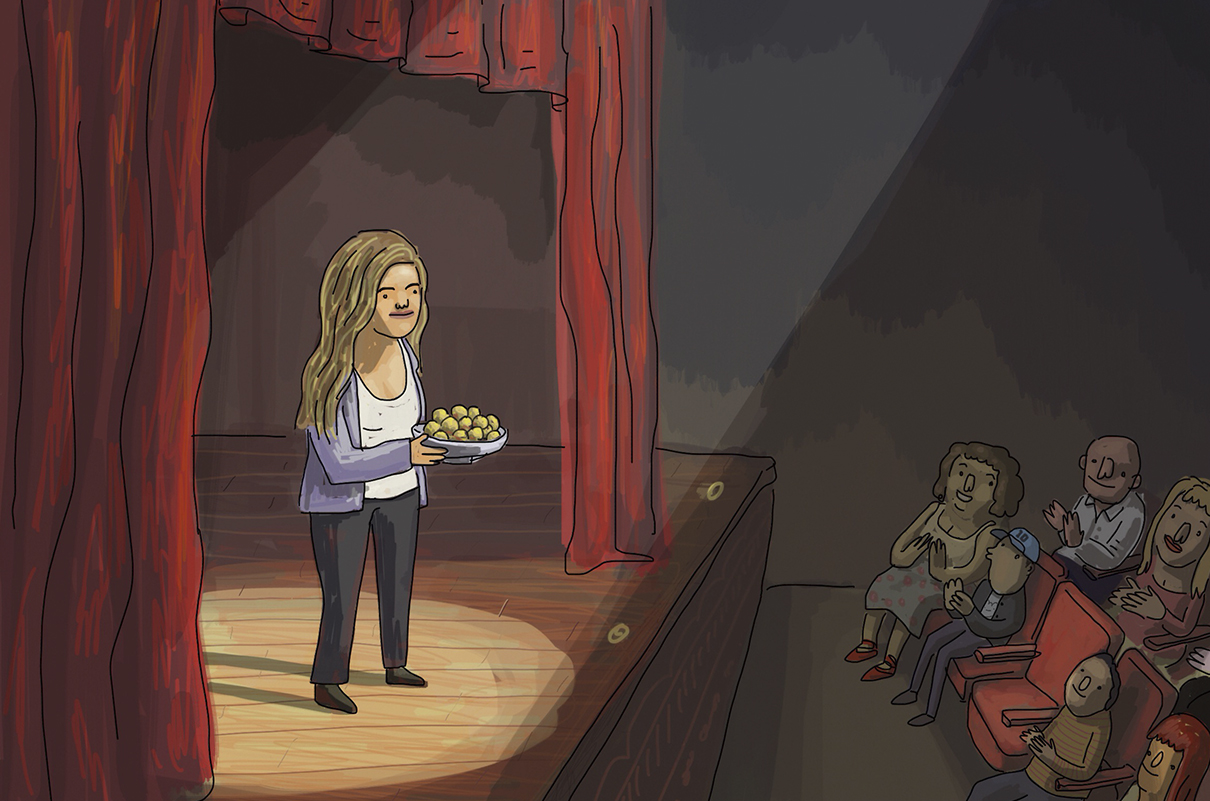

Es de tarde cuando Maradona entra, solita, al teatro en el que dentro de algunas horas va a actuar. La sala se llama Candilejas, queda en el pasaje Niní Marshall, en Villa Carlos Paz. Solita entra y solita se vino manejando en su auto desde el country Causana, como todos los días, en las afueras de la ciudad. La mayoría de sus compañeras de elenco todavía no ha llegado (son ocho) pero sí están los asistentes, los técnicos. Por ellos Maradona está ahí antes, es su costumbre, para ofrecerles lo que desde el mediodía se puso a cocinar. Hoy toca chipá. Dos fuentes hermosas llenas de chipá. Son casi las seis de la tarde, la obra empieza a eso de las diez de la noche pero lo importante es todo lo que sucedió antes, aquello que nadie vio: solita en la cocina de su casa, Maradona prepara la harina, hace la masa, corta los quesos, calienta el horno, arma los bollitos, los mira, se entrega a la espera, a la paz que es a veces cocinar.

No es la primera vez -para nada- que hace esto: otras veces llevó alfajores, tartas. Así que cuando llegan sus compañeras, las actrices de La casa de Bernarda Alba, o el director, José María Muscari, la escena es siempre la misma: ellas, ellos, asistentes, técnicos, hacen fila como si fueran a comulgar. “Y ella no comía. ¡No comía! Si vivía a dieta. No, yo no, te decía”, se sonríe ante crisis una de sus ex compañeras, actriz, amiga, la encantadora Mimí Ardú.

En el silencio de su casa al mediodía, Dalma Maradona simplemente hacía eso para los demás.

La historia de una de las hijas del hombre más amado de la Argentina parece ser la historia de un escape, una renuncia permanente y demencial. ¿Cómo lograr un mundo propio, cómo hacerlo, si es Diego Armando Maradona tu papá? ¿Cómo aprender a hacerse invisible, cómo oponerse a ese huracán? Va un ejemplo: un día estás con él en un vuelo y el avión de repente empieza a temblar. El avión tiembla horrendo y no deja de hacerlo, y cuando se abre el micrófono de la cabina aparece entonces la voz del comisario que les dice: “Pero no se preocupen, porque en este momento, con todos nosotros, está Dios”. “Con todos nosotros”, les dice el comisario en el medio de una turbulencia que no cesa, “está Dios”. Y mientras todos miran a tu papá, que es Dios, él, que es Diego, te mira a vos: lleva una carita pícara con la que acepta, se divierte, jamás discute, aquello del Señor.

—¡Pero qué Dios ni Dios —le gritás porque el avión no había dejado de moverse nunca, nunca—, que arreglen esto, la puta que lo parió!

¿Cómo sobrevivir a la furia alocada que rodea a un hombre al que millones de personas llaman Dios? ¿Cómo es que Dalma Nerea Maradona no es Charlotte Caniggia? ¿Cómo fue que no ha sido nunca Ricardo Fort?

La Maradona universitaria, la Maradona actriz, la Maradona hija, eligió vivir con los superpoderes opuestos. Mejor aprender a ser una ninja invisible. Negarse siempre. Conocer el truco de la sencillez, la desaparición.

un día perfecto

Dalma Maradona vivió durante muchos años con un canal de noticias enfrente suyo. La referencia es metafórica y también literal: su departamento quedaba enfrente de C5N. Ahora vive en una casa en las afueras de la Capital pero mientras tanto, ahora y siempre, intentó hacerse un mundo a imagen y semejanza de nuestra normalidad. El trabajo. La casa. Sentarse a leer, estudiar. Está claro que urgencia, urgencia obrera, no tendrá nunca: su mamá les blindó hace un tiempo a ella y su hermana un millón de dólares para cada una, así que —hagan lo que hagan— ese colchón estará ahí.

Pero Dalma hace, y más ahora, mucho más ahora, con el terremoto que palpita en su vida y en la televisión: el juicio por mala praxis por la muerte de su padre, la herencia, la sucesión. Por eso también le pidió a un amigo que la ayudara a conseguir un trabajo al que ir todos los días, cosa de respirar. La obrera millonaria debutó en febrero de este año en radio Metro con Cayetano, Cayetina y Gabriel Schultz. El programa va de lunes a viernes de 13 a 17, se llama Un día perfecto y por todo lo que cuentan de ella sus compañeros y compañeras —tanto los teatrales como los radiales— nadie advertiría de dónde viene si alguien, antes, no nos contara quién es. Mejor todavía: quién pudo ser. La princesa de Aladín se despierta en su torre y se camufla, baja todos los días, como cualquiera, a laburar.

“Dalma se ha instalado en un sitio de austeridad total. Vos te podés imaginar que en su casa tiene un free shop como con 50 perfumes, que, claro, que puede tenerlos, pero no: tiene y usa uno solo nada más. Con Gianinna son como dos Clauditas. ¿Sabés por qué? Porque tuvieron un hogar”, reaparece Ardú. “Además, no es una mina que actúe de mediática. Es natural eso en Los hijos de... Dalma no. Ella no lo hace por quién es sino por su trabajo, es una obsesiva total”, se asombró al conocerla Yanina Gruden, otra ex compañera teatral. “Ella lo dice siempre —remata Ardú—: yo todo se lo debo a mi mamá. Austeridad, humildad. Siempre fue así, y ese es su mayor logro: que su personalidad no se viera opacada por todo lo que pasa a su alrededor”.

Todo lo que pasa a su alrededor: que un día tu viejo le haga un juicio multimillonario a tu vieja, que otro día se le ocurra decirle a cientos de miles de personas en una entrevista en la tele que el mejor apodo para referirse al nuevo novio de ella es “Tontín”. Eso, bueno, ahora; antes, ya todos sabíamos que se escondía en el baño a armarse una raya mientras vos dormías; antes, tu nombre ha sido siempre parte de la cultura nacional. Tu nombre y el de tu hermana, sinónimos de juramento y piedad. En 1996, cuando Dalma tenía apenas nueve años, el Boca de su viejo le ganó 1-0 a Central en Rosario. Faltaba poco para el final del partido. A Maradona lo habían reemplazado y estaba en el banco. En el medio de la ansiedad y la tensión por la victoria, la cámara se quedó durante un instante con él.

—¡Sánchez terminalo —le gritó a Ángel, el árbitro del partido—, te lo pido por Dalma y Gianinna, por favor!

fogata final

Veinticinco años después, las invasiones son un poco más violentas y horrorosas: ahora, el abogado Matías Morla (ese hombre al que el Maradona futbolista ha llegado a bautizar como “mi amigo, mi espada”) te manda mensajes intimidándote; ahora, hace poco, el año pasado, tu papá echó de su casa a tu hermana menor. Desesperación, maltrato, una enfermedad que nadie supo cómo manejar y, mientras tanto, el silencio de escenas así: en el centro de su universo único, Dalma se pone a estudiar cerámica y hace los souvenirs de su casamiento ella sola, ella solita. El casamiento al que —después— su papá no quiso ir.

Unos días después de su muerte, uno de sus biógrafos —el periodista Daniel Arcucci— develó una frase que Diego le había dicho cuando nadie imaginaba todo lo que iba a pasar: “Lo único que quiero es estar con mis hijas, mis hijos, mis nietos, verlos a todos juntos, almorzar con ellos, aunque sea una vez”. Maradona no solo murió por el maltrato del equipo de Víctor Stinfale ni por una insuficiencia cardíaca: murió por esa tristeza también. Al recital de punk que había sido su vida se le había opuesto, de repente, un silencio bestial: la pandemia, la cuarentena estricta, la soledad de una casa enorme en la que solo vivían personas que vivían de trabajar para él.

Del ruido de las canchas de Independiente, Boca y Gimnasia (las últimas que visitó con público) a la mansión triste en la que no estuvieron nunca, todos juntos, Dalma, Gianinna, Dieguito Fernando, Diego Junior, Jana y su nieto Benjamín. Sebastián Méndez, su ayudante en Gimnasia, ha contado que una de sus últimas costumbres era pedir que le armaran una fogatita en el parque de la casa y sentarse ahí, frente al fuego, a pensar. Maradona grande, Maradona abuelo, Maradona enfermo, Maradona alcohólico, Maradona solo, durante horas, viendo sus vidas pasar. La última vez que Méndez charló con él, un día antes de que cumpliera los 60, cuando llegó, lo encontró así. El parque y la noche. El fuego. El silencio. Su soledad.

Por eso mismo fue tan fuerte la imagen de Dalma en la Bombonera el primer domingo después de la muerte de su papá. Ya habíamos visto el pogo que había sido el velatorio en la Casa Rosada, ya habíamos visto los zócalos rojos en la televisión, escenas que en el fondo sabíamos y sentíamos que eran falsas, porque había sido ese, justamente ese, el montaje que nos armábamos en la mente cada vez que imaginábamos el día que muriera Dios: el auto negro, el cortejo, el pueblo ahí. Lo que nunca habíamos imaginado, y por eso fue lo único real, era lo otro: en el palco en el que durante más de veinte años habíamos visto a Maradona en cuero sobre la baranda, a Maradona con las cejas depiladas, a Maradona con un puro y la gorra de Fidel, solo estaba Dalma, llorando. Maradona murió recién ahí. Incluso la pandemia parecía haber sido inventada solo para ese día. La Bombonera oscurecida y vacía, una hija llorando a su papá.

Maradona es la cultura

“Hubo un momento en el que no podías decir nada, pero nada —contó Dalma en Últimos cartuchos, el programa de radio que Migue Granados y Martín Garabal hacían en Vorterix—, porque cualquier cosa que decías qué lindo, aparecía ahí”.

La Maradona universitaria dice eso porque una vuelta, a sus 12 años, se le ocurrió hablar. Iba en auto con su viejo y su hermana Gianinna a ver a Boca cuando en un momento, por la ventana, vio un New Beatle amarillo. A la pasada, en un segundo, dijo: “Qué lindo”. Dos días después, mientras ella estaba en el departamento en el que vivían, sonó el teléfono. Atendió. Era papá. “Andá a la puerta”, le dijo.

En la puerta había —efectivamente— un New Beatle amarillo con un moño azul.

Como al personaje de Borges al que le ofrecen el extrañísimo poder de la memoria de Shakespeare, la diferencia entre Hermann Soergel y Dalma Nerea Maradona es que ella dice que no, que no, pero al otro día se la vuelven a ofrecer. Y al otro día, y al otro, y al otro, cosa de enloquecerla, también.

Por ejemplo: apenas Diego se mudó a Dubái para dirigir al Al Wasl ella cursaba el último año de Actuación en el Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA) y cada vez que charlaban por videollamada había una escena que se repetía medio como un gag. Su papá le pedía por favor que lo fuera a visitar y ella le contestaba que no; él insistía y ella le explicaba que no podía, que tenía que leer, estudiar, incluso a veces le cortaba las llamadas porque debía ir a cursar. Así que un día a Diego Armando Maradona se le ocurrió algo.

—Mamita… —le dijo— averiguame cuánto sale el IUNA. ¿Me averiguás?

Dalma se quedó callada. No entendía.

—Averiguame, dale, que la quiero comprar.

Desde su mansión de Dubái, al jugador más hermoso de todos los tiempos se le había ocurrido que la manera más efectiva de que su hija al fin lo visitara era comprar una universidad pública nacional. La historia llegó incluso a las cursadas a las que Dalma iba: la supieron amigas, compañeras, profesoras. La respuesta fue la lógica. Le explicó qué era el IUNA. Le dijo que no.

—Pero dale —se la siguió Diego—, así manejás tus horarios, tus cosas, podés venir a visitar a papá.

Dalma y su mantra: negar la omnipotencia del Señor. Aunque justo esta idea fuera imposible y delirante.

Que una de las herederas del hombre que a fines de los 80 era el más conocido del mundo haya elegido estudiar en una universidad pública (según un estudio de una empresa de marketing estadounidense que Maradona cita en el libro Yo soy El Diego, su única autobiografía, no había en el planeta, en aquel entonces, nadie más famoso que él) es tal vez la señal más poderosa de su intento de ir por otro lado, querer independizarse.

No debía haber muchas alternativas, sin embargo: o se copia al terremoto (“Yo siempre le digo que se tranquilice y él me contesta que no puede, que no sabe vivir de otra manera que no sea así”, ha contado Dalma) o se lo discute, se lo niega, como han hecho Claudia, Gianinna y ella hasta el día de la despedida final.

Ocho horas duró el velatorio de Diego en la Casa Rosada y mientras millones de personas se preguntaban indignadas cómo puede ser que no dure cuatro días, como el de Néstor, o dos, como el de Perón, ellas mantuvieron la idea de que Maradona no era Maradona sino un familiar. Mientras el pueblo lo hubiese momificado y lo hubiera paseado desde la Casa Rosada a Fiorito, de Fiorito a Nápoles, de Nápoles al Distrito Federal, ellas eligieron concederse un último deseo: simplemente, “despedirlo como papá”.

De hecho, la segunda vez que salieron a la calle —el día de la marcha para pedir justicia— también lo hicieron como si no fueran ellas: encararon hacia el Obelisco caminando solas, sin custodia, sin organigrama, sin atril. A las guardianas solo las envolvía una bandera argentina que decía “Justicia”. Decenas de personas las acorralaron, las empezaron a empujar. Una le acercó un megáfono. No dijeron nada. A los diez minutos se tuvieron que ir.

Los Maradona son la familia de nuestra cultura porque nunca han sido una familia aspiracional. No son Wanda, no son Susana, no son Caniggia, el living de Segurola y Habana no lo vimos nunca y en la memoria del pueblo jamás han estado los cuatro paseándose en limousine por Alvear. Si nadie quiso ser ellas fue porque quizá ya lo éramos: la mujer que acompaña al marido y luego se lanza con su empresita, una hija que estudia, la hermana menor que intenta abrirse paso como su mamá. Mientras la vedette del clan sale con un tapado de piel y dos aritos, ellas acompañan, soportan, cuidan, callan. Lo que acaso hubiéramos hecho nosotras. Intentar una vida unplugged.

la supremacía de Tolstoi

En 2012, Dalma creó una obra que invertía los roles: mientras papá Diego había sido siempre todo el teatro junto, ella había encontrado su salvación ahí. Un año después de haberse recibido estrenó Hija de Dios, una especie de diario abierto, mezcla de monólogo con stand up —un stand up involuntario: era simplemente su vida nomás— que dirigió Erika Halvorsen y se montó en el anfiteatro Sha. Como corresponde, el día del estreno Diego la fue a ver. En la semana la había llamado por teléfono para ver qué onda, qué tal.

—¿Y? ¿Estás nerviosa?

—Y, un poco sí —le dijo Dalma. Hizo una pausa para que su papá siguiera, le preguntara otra cosa. Pero su papá no dijo nada. Silencio, silencio total— ¿Qué pasa, papá?

—No… quería saber si hablás bien de mí.

Después, el primer día de la vida de los Maradona en el que la protagonista era ella y no él, pasaron cosas. Por ejemplo: a Diego lo sentaron en primera fila y Dalma pidió que lo sacaran de ahí. Vestido con un traje negro, corbata negra, camisa blanca, Maradona se para y entra a pasar por adelante de las rodillas de los otros espectadores mientras dice “perdón”, mientras dice “disculpen” y se explica: “Es que mi hija no quiere que esté acá”. Era el Diego macho latino del Mundial de Sudáfrica, el de la barba bicolor. El mismo Diego que después, a solas con Dalma, le dijo: “¿Hay cosas que no me decís a mí y después te subís ahí arriba y se las decís a todos?”. En aquella entrevista en Últimos cartuchos Dalma había contado que la única manera de hacerlo para ella era justamente en el escenario, ahí arriba, sí. Un poco realidad, un poco ficción, un poco todo deformado, exagerado. Como la vida de su viejo. Pero en otro plano. Ella sola. Ahí arriba. Ahí.

—¡Eh, che, es el Diego! —le gritó un espectador después de que en un pasaje criticara a su viejo— ¡Con el Diego no!

“Yo soy muy, muy fan de Dalma —le dice José María Muscari a crisis—. Es una actriz del método, muy estudiosa, muy responsable: tiene una disciplina que otras personas no”. Muscari la dirigió en las obras de teatro Familia de mujeres, Fuego entre mujeres y La casa de Bernarda Alba (aquélla de las tartas, los alfajores y el chipá). Para Dalma debe haber sido un orgullo hermoso, un alivio, haberse visto ahí. Cinco años había estudiado en una universidad pública —entre 2007 y 2011—, haciendo equilibrio entre su vida íntima y el huracán que era su papá. Mientras ella iba y entraba con su mochilita a la facu, a su papá lo internaban por su adicción al alcohol en una clínica psiquiátrica de Almagro (2007), debutaba como entrenador en la Selección Argentina (2008), nos recomendaba que la siguiéramos chupando (2009), dirigía a Lionel Messi en un Mundial (2010).

“El día que vino a hacer la cola para anotarse a la carrera — cuenta la actriz Silvina Sabater, su profesora de Actuación en 3er año— un lío se armó acá. Estaban todos a los gritos: ‘Vino la hija de Diego, vino la hija de Diego’. Encima, hablamos de una chica muy retraída, muy tímida. Es calladita Dalma. Un lío se armó”.

Hay un texto buenísimo de Fabián Casas que lo escribió mucho antes de que ella montara su obra Hija de Dios. Está en el libro La supremacía Tolstoi (aunque también se encuentra fácil en Internet) y se llama, casualmente, Hijo de Dios. Escribe Fabián: “Imagino a un hombre ya grande, en el futuro, que no soporta los ruidos. Este hombre, una especie de silenciero justiciero, empieza a matar a los que hacen ruido. ¿Activás tu auto y suena la alarma a las dos de la matina? ¡Pum! en la cabeza. ¿Tenés demasiado alto el volumen de tu televisor y la voz de Tinelli se agiganta en el pulmón del edificio? ¡Pum! ¡Pum! A la cuarta víctima lo detienen. Lo estudian los psicólogos y se descubre que es Benjamín Agüero; su padre era jugador de fútbol y lo hacía entrar a la cancha todavía con pedazos de placenta en el cuerpo. El ruido y la furia de la multitud se le coló en la psiquis antes del lenguaje. Y ahí estuvo germinando hasta que despertó como trauma y empezó a matar. ¿Qué es Benjamín Agüero? ¿Un estandarte? ¿Una cábala? ¿Una propaganda de preservativos? Antes que nada es un Hijo de Dios, como vos y como yo. Asumiendo involuntariamente una representación ridícula en una época insensata”.

Obviamente que también a Dalma —única tía de Benjamín Agüero— le fueron inoculados el ruido y la furia de la multitud. A los ocho años la metieron con Gianinna adentro de una caja en el medio de una Bombonera explotada el día que volvió a Boca su papá. Octubre de 1995, 1-0 a Colón. Imaginen que están en un submarino con todas las luces apagadas y afuera hay un bombardeo demencial: regalo de Claudia para el Maradona del candado y el mechón. La Bombonera temblaba, la Bombonera latía y antes de que empezara el partido al enganche lo pusieron enfrente de la caja, que se abrió y aparecieron ellas. Después, papá no tocó una pelota en todo el primer tiempo. “¿¡Cómo me van a hacer eso!? —les dijo, se los recriminó, incluso años, años después— Una hora tardé en concentrarme otra vez”.

—¿Me querés decir por qué dijiste que vivimos en Segurola y Habana? —le preguntó una vuelta Dalma. Y Diego:

—No sé, me salió decirle eso. Después me quise matar.

Tu vida: caminar sobre las brasas que dejó tu viejo, avanzar suavecito para que no te vuelen por los aires las minas que puso él. Y el ruido, y la furia, el pogo de la multitud: el preciso motivo por el que sintió que quería o debía ser actriz. “Para superar el trauma del casamiento de mis viejos. Ese fue mi primer pánico escénico —ha contado Dalma—. Claramente no me banqué todas las miradas sobre mí”.

Dalma tenía dos años y medio y el casamiento fue algo sencillito: mil doscientas personas en el Luna Park. Unos días antes habían jugado los Globetrotters ahí. Fueron Susana Giménez, Fito Páez y Mauricio Macri. Diego también invitó a otro amigo, Carlos Menem, pero su gabinete le explicó que el presidente (el casamiento fue el 7 de noviembre del 89) no podía ir a una fiesta en la que habría alguien por encima de él. Otro amigo, Fidel Castro, directamente no pudo venir. Desde Italia viajaron 250 personas en un avión que alquilaron entre Claudia y él. La fiesta duró lo que corresponde, hasta que estuvo bien alto el sol —y también hasta que uno de los cuñados de Diego se agarró a trompadas con un invitado que las crónicas de la época no lograron registrar quién fue.

Cuando se casó Dalma, en 2018, la historia fue un poquito diferente. También fue sábado, también a la noche, pero al otro día, domingo a la mañana, ella tenía que trabajar: hacía el programa de radio Un cuento chino, por FM Blue. Antes de la fiesta le dijo a un compañero: “Mirá que mañana voy. No voy a faltar”. El compañero, invitado a la fiesta, se le murió de risa: “Es tu casamiento, nena, dejate de joder”. La primera Maradona universitaria se acostó tarde, se levantó temprano y salió al aire, por teléfono, pero salió al aire igual.

la noche más larga

—Pa, ¿vos sos más famoso que Jesús?

La pregunta es maravillosa. La revela Dalma en su obra. Una vez, hace tiempo, le dijo eso. Pero mejor es la respuesta. El Maradona futbolista piensa, le dice a su nena:

—Sí. Se podría decir que sí.

Dalma escucha eso y le contesta como se le contesta a un compañerito del colegio que acaba de mandarse una exageración: se muerde el labio de abajo, le apunta con el mentón. “Igual, la verdad —también cuenta— me hubiera gustado ver a Jesús jugar al fútbol como mi papá”. Dalma tenía diez años cuando Maradona se retiró (en 1997, después de un 2-1 de Boca a River, gol de Palermo bajo la lluvia, en el Monumental), así que la única vez que lo vio ya de grande en una competencia que movilizara los sentimientos de todos, en vivo, fue cuando dirigió la Selección. En vivo es en vivo: es de noche en el Monumental y Dalma está sentada en uno de los palcos del estadio. Su viejo chiquitito allá abajo camina lento hacia el banco. Alrededor de ella, sesenta mil personas gritan el apellido de los dos.

Los jugadores —Messi, Di María, Mascherano, Higuaín— se abrazan uno al lado del otro en el anillo central. La voz del estadio anuncia: “Habrá un minuto de silencio por la muerte de Mercedes Sosa”. Hacía seis días que la Negra se había ido y si cuando cantaba que bebamos y emborrachemos la ciudad todos callaban extasiados, ahora, que es eterna, también. Dalma está tranquila en el palco y ve que un hombre se para adelante suyo. Se para, mueve los brazos, se aprovecha del momento: en medio del silencio, manda a su viejo a la reputamadre que lo remilparió.

Maradona había dicho en una conferencia que el Monumental no era un estadio que le gustara mucho para que jugara la Selección. Ahí cerquita de su hija, en el estadio que no le gustaba, un hombre le acababa de contestar.

Así que Dalma se le fue al humo. Faltaban dos horas para que Argentina no pudiera salir del 1-1 frente a Perú y que en el Monumental ya no se viera nada por la lluvia, dos horas para que Dalma tuviera que adivinar si había sido Palermo, su ídolo, el que empujó el 2-1 en el centro final. Mientras tanto, ahora, la tormenta es otra. Dalma lo putea y el hombre le contesta. Dalma lo vuelve putear. El desenlace es fabuloso. Aparece Goycochea a separar.

“Yo soy un hámster de tranquila —cuenta en una entrevista con TNT Sports—, pero ésa fue la única vez que no supe reaccionar bien”.

La única, dice.

La única vez que no pensó, no respiró, no se hizo liviana, invisible, no se controló. La única vez que Maradona fue Maradona, no ella sino el otro, antes de que se desatara una lluvia torrencial. Aquella noche no paró nunca de llover en Buenos Aires. Todavía no para. No para nunca. El tiempo sigue, y no para nunca de llover en la ciudad.