H ay algo que no cierra: mientras más modernos se vuelven los sistemas productivos y la gestión de los mercados, más crece la economía informal, la precariedad se consolida y los negocios ilícitos se propagan. Ferias ilegales, talleres clandestinos y todo tipo de trapicheos trasnacionales proliferan sin que las autoridades estatales consigan regularlas.

Los técnicos le llaman “circuitos ocultos”, aunque sólo permanezcan invisibles para sus instrumentos de medición. Los “buenos empresarios” se quejan por la evasión impositiva y otros delitos que pervierten la lógica mercantil, sin embargo acuden al universo de la precariedad para bajar costos y flexibilizar sus empresas. Los periodistas y funcionarios se lamentan porque nunca seremos un país “en serio”, mientras son concientes de que la ilegalidad forma parte del cálculo de todos los actores políticos.

Lo informal constituye hoy un dinamismo productivo irrefrenable, que nos recuerda la persistencia de la fractura social producida por el neoliberalismo. Desde las entrañas mismas de los territorios de la exclusión, donde fueron depositados ingentes racimos de población sobrante, emergió un nuevo principio económico. Allí se cuece a fuego lento lo que no pudo ser “incluido” en los términos del actual modelo.

Es el extraordinario reino de lo trucho. La parte baja, flexible y monstruosa del tan festejado boom del consumo. Y sólo un cinismo generalizado alienta el tono de repulsa, cuando orientamos hacia allí nuestra atención.

La fabricación y el comercio ilegal de productos y servicios han dejado de ser un fenómeno marginal. Cada uno de nosotros se vincula en su vida diaria con alguna expresión de la informalidad. Buena parte de la ropa, el entretenimiento, la comida y los medicamentos que consumimos, por mencionar sólo las necesidades básicas, son elaboradas de manera trucha. Ni siquiera puede decirse que haya una punta del ovillo de la cuál tirar, porque la informalidad es a esta altura una red transversal sin centro, que sirve de soporte a nuestras vidas e impide, en muchos casos, la caída al foso de la inexistencia.

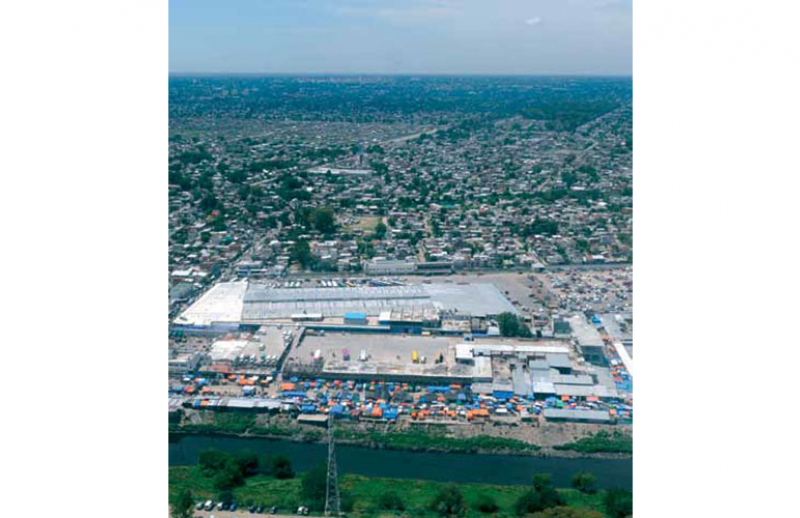

Con la apertura de innumerables verdulerías, supermercados chinos, puestos de manteros y “las saladitas” en los territorios de clase media alta, este modo de producción precario que originalmente era exclusivo de las periferias, ha logrado infiltrarse en los barrios céntricos y en las principales vidrieras comerciales. Lo que antes era sinónimo de gueto y excepción, hoy posiblemente constituya el sistema nervioso de la producción nacional.

Si a todo ello sumamos las estafas millonarias que tanto la corrupción estatal como el sistema financiero habitualmente consienten, más la compulsión a emplear trabajo esclavo demostrada por las firmas trasnacionales, convendría no tomar muy en serio a quienes siguen confiando en una modernización capitalista pulcra y eficaz.

El resultado es la disolución progresiva de las fronteras entre “lo legal” y “lo ilegal”. Cualquier regla que hoy se pretenda operativa, debe reconocer el campo de irregularidades en el que se inscribe y con el que interactúa.

¿Cómo se gobierna en estas condiciones?

Por un lado, las autoridades procuran el mayor “blanqueo” posible de iniciativas informales, ya sea persuadiendo a los emprendedores mediante el alivio de las obligaciones fiscales, o bien ejerciendo su capacidad represiva para liquidar mecanismos ilícitos. Sin embargo, con eso no alcanza. Ni siquiera para empezar a hablar.

En los territorios donde la informalidad se volvió norma, han surgido mecanismos de autorregulación y formas de gobierno que no tienen como fundamento la soberanía estatal, ni se amparan en las instancias jurídicas que rigen la actividad comercial capitalista. Son poderes paralelos que crecen en los intersticios y despliegan una gran eficacia: recaudan impuestos, ejercen la coerción, construyen legitimidad; brindan múltiples servicios comerciales (incluso circuitos para importar y exportar), poseen armas y las utilizan, controlan sus propios medios de comunicación.

Estos poderes que históricamente solían denominarse con el término de “mafias”, hoy conviven y se entrelazan con las instituciones estatales, para desplegar una compleja gobernabilidad cada vez más difícil de fiscalizar. Es tan embretado discernir dónde termina la anomalía y dónde comienza la auténtica gestión republicana, que quizás sea más sensato operar sobre la hibridación institucional resultante. Lo cual nos obliga a pensar una nueva imagen de la democracia.

Pero todo lo anterior pierde densidad si nos ahorramos la pregunta por el trabajo. El resultado de las elecciones de junio del 2009 y la serie de acontecimientos que se sucedieron a partir de los últimos meses de 2010 (desde el asesinato de Mariano Ferreyra en Barracas, hasta las inspecciones judiciales en los campos de Nidera en San Pedro, pasando por la toma del Parque Indoamericano en Soldati), estropearon la ilusión neo-desarrollista de un horizonte de inclusión con pleno empleo y mostraron dramáticamente la existencia salvaje de otras formas laborales. Sin tener en cuenta a los migrantes que no figuran en los inventarios estadísticos, casi la mitad de la fuerza laboral permanece en negro, luego de varios años de impronta post-neoliberal. La cifra reúne a la inmensa cantidad de trabajadores ocupados en la informalidad y a la masa de precarios que nutren las plantillas fantasmas de las empresas privadas y del propio Estado.

La nueva generación de planes sociales, que incluye la Asignación Universal por Hijo y el Plan de Cooperativas Argentina Trabaja, constituye un reconocimiento velado de la existencia de grandes franjas poblacionales que no serán reabsorbidas por el mercado de trabajo en blanco, aunque poseen un potencial productivo tan formidable como inasible resulta para el vocabulario de la asistencia social.

Para mostrar la complejidad del panorama, vale la pena agregar un matiz: la economía informal ya no es sinónimo de miseria. En ella pululan empresarios millonarios, marcas exitosas y grupos económicos multinaciones, para quienes el “blanqueo” no necesariamente significa un progreso.

Es obvio que el reino de lo trucho no puede ser considerado una alternativa al capitalismo, pues allí se padecen jerarquías, segmentaciones injustas y condiciones de existencia particularmente

indignas. En ese sentido deberíamos ser capaces de distinguir, en su interior, las dinámicas de creación y justicia, de aquellas lógicas de muerte que fortalecen el confinamiento y la guetificación.

Pero lo que nos interesa destacar aquí es hasta que punto el paisaje actual de la cooperación productiva es tan multifacético y posee tantas capas diferentes, que desalienta el diseño de un modelo de desarrollo homogéneo y unívoco. Somos testigos de una nueva composición social. Y en ese mundo sumergido, precario e indescifrable, va asomando una nueva experiencia de lo popular, que tenemos el desafío de interpretar.