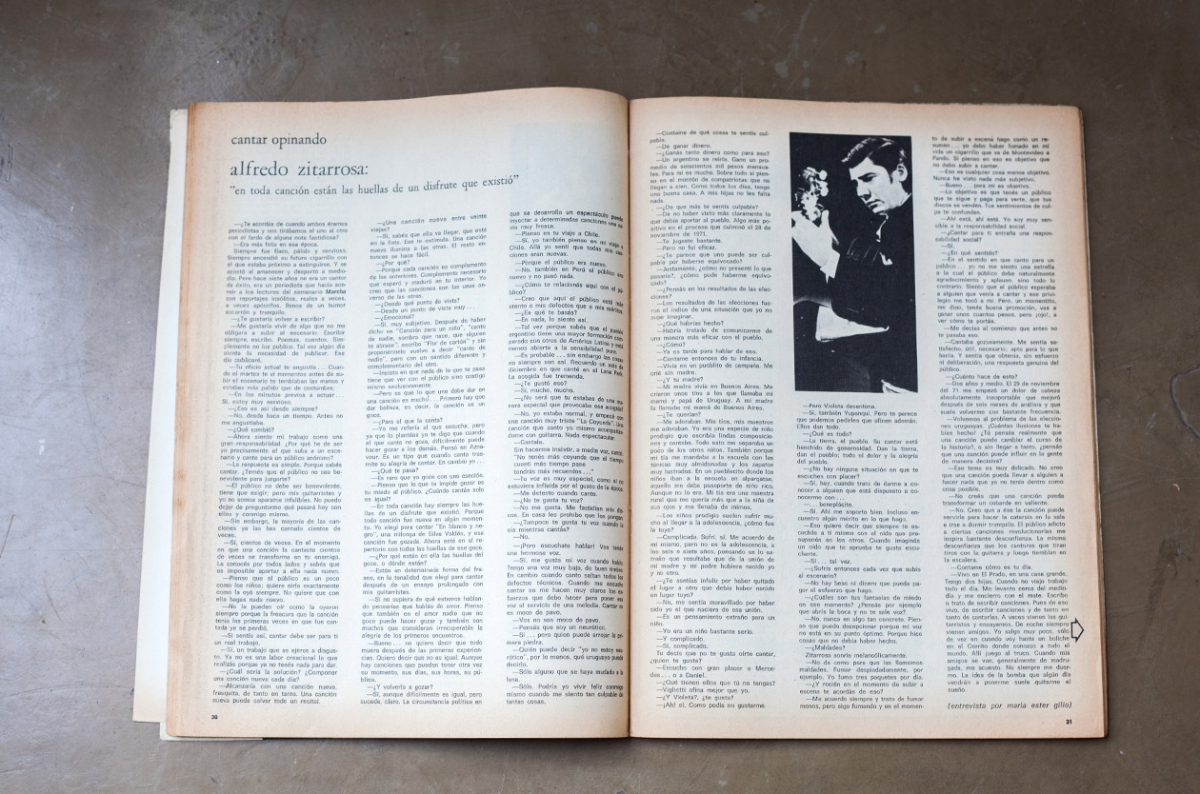

Alfredo Zitarrosa: “En toda canción están las huellas de un disfrute que existió”

Una entrevista profunda para conocer aspectos íntimos que quizá pocos sabían sobre el grave cantautor: su pánico antes de salir al escenario, el desprecio por su voz, una neurosis que tanto él como la reportera identifican tan propia de Uruguay. Diálogo entre el «tú» y el «vos», acompañado por un cuento genial e inédito hasta el momento de esta publicación, en la Crisis #18 de la primera época.

¿Te acordás de cuando ambos éramos periodistas y nos tirábamos del uno al otro con el fardo de alguna nota fastidiosa?

-Era más feliz en esa época.

Siempre fue flaco, pálido y nervioso. Siempre encendió su futuro cigarrillo con el que estaba próximo a extinguirse. Y se acostó al amanecer y despertó a mediodía. Pero hace siete años no era un cantor de éxito, era un periodista que hacia sonreír a los lectores del semanario Marchacon reportajes insólitos, reales a veces, a veces apócrifos, llenos de un humor socarrón y tranquilo.

¿Te gustaría volver a escribir?

-Me gustaría vivir de algo que no me obligara a subir al escenario. Escribir siempre escribo. Poemas, cuentos. Simplemente no los publico. Tal vez algún día sienta la necesidad de publicar. Ese día publicaré.

Tu oficio actual te angustia… Cuando el martes te vi momentos antes de subir al escenario te temblaban las manos y estabas más pálido que de costumbre.

-En los minutos previos a actuar… Sí, estoy muy nervioso.

¿Eso es así desde siempre?

-No, desde hace un tiempo. Antes no me angustiaba.

¿Qué cambió?

-Ahora siento mi trabajo como una gran responsabilidad. ¿Por qué he de ser yo precisamente el que suba a un escenario y cante para un público anónimo?

La respuesta es simple. Porque sabés cantar. ¿Temés que el público no sea benevolente para juzgarte?

-El público no debe ser benevolente, tiene que exigir, pero mis guitarristas y yo no somos aparatos infalibles. No puedo dejar de preguntarme que pasará hoy con ellos y conmigo mismo.

Sin embargo, la mayoría de las canciones ya las has cantado cientas de veces.

-Sí, cientos de veces. En el momento en que una canción la cantaste cientos de veces se transforma en tu enemiga. La conocés por todos lados y sabés que es imposible aportar a ella nada nuevo.

Pienso que el público es un poco como los niños: quiere oírla exactamente como la oyó siempre. No quiere que con ella haga nada nuevo.

-No la puede oír como la oyeron siempre porque la frescura que la canción tenía las primeras veces en que fue cantada ya se perdió.

Si sentís así, cantar debe ser para ti un real trabajo.

-Sí, un trabajo que se ejerce a disgusto. Ya no es una labor creacional la que realizás porque ya no tenés nada para dar.

¿Cuál sería la solución? ¿Componer una canción nueva cada día?

-Alcanzaría con una canción nueva, fresquita, de tanto en tanto. Una canción nueva puede salvar todo un recital.

¿Una canción nueva entre veinte viejas?

-Sí, sabés que ella va llegar, que está en la lista. Eso te estimula. Una canción nueva ilumina a las otras. El resto entonces se hace fácil.

¿Por qué?

-Porque cada canción es complemento de las anteriores. Complemento necesario que esperó y maduró en tu interior. Yo creo que las canciones son el anverso de las otras.

¿Desde qué punto de vista?

-Desde un punto de vista muy…

¿Emocional?

-Si, muy subjetivo. Después de haber dicho en “Canción para un niño”, “canto de nadie, sombra que nace, que alguien te abrace”, escribo “Flor de cartón” y sin proponérmelo vuelvo a decir “canto de nadie”, pero con un sentido diferente y complementario del otro.

Insisto en que nada de lo que le pasa tiene que ver con el público sino contigo mismo exclusivamente.

-Pero es que lo que uno debe dar en una canción es mucho… Primero hay que dar belleza, es decir, la canción es un goce.

¿Para el que la canta?

-Yo me refería al que escucha, pero ya que lo planteás yo te digo que cuando el que canta no goza, difícilmente puede hacer gozar a los demás. Pensa en Aznavour. Es un tipo que cuando canta trasmite su alegría de cantar. En cambio yo…

¿Qué te pasa?

-Es raro que goce con una canción.

Pienso que lo que impide gozar es tu miedo al público. ¿Cuándo cantás solo es igual?

-En toda canción hay siempre las huellas de un disfrute que existió. Porque toda canción fue nueva en algún momento. Yo elegí cantar “En blanco y negro”, una milonga de Silva Valdés, y esa canción fue gozada. Ahora está en el repertorio con todas las huellas de ese goce.

¿Por qué están en ella las huellas del goce, o dónde están?

-Están en determinada forma del fraseo, en la tonalidad que elegí para cantar después de un ensayo prolongado con mis guitarristas.

Si no supiera de que estamos hablando pensarías que hablás de amor. Pienso que también en el amor nadie que no goce puede hacer gozar y también son muchos que consideran irrecuperable la alegría de los primeros encuentros.

-Bueno… no quiero decir que todo muere después de las primeras experiencias. Quiero decir que no es igual. Aunque hay canciones que pueden tener otra vez su momento, sus días, sus horas, su público.

¿Y volverla a gozar?

-Si, aunque difícilmente es igual, pero sucede claro. La circunstancia política en que se desarrolla un espectáculo puede inyectar a determinadas canciones una savia muy fresca.

Pienso en tu viaje a Chile.

-Si, yo también pienso en mi viaje a Chile. Allá yo sentí que todas mis canciones eran nuevas.

Porque el público era nuevo.

-No, también en Perú el público era nuevo y no pasó nada.

¿Cómo te relacionás aquí con el público?

-Creo que aquí el público está más atento a mis defectos que a mis méritos.

¿En qué te basás?

-En nada, lo siento así.

Tal vez porque sabés que el pueblo argentino tiene una mayor formación comparado con otros de América Latina y está menos abierto a la sensibilidad pura.

-Es probable… sin embargo las cosas no siempre son así. Recuerdo un seis de diciembre en que canté en el Luna Park. La acogida fue tremenda.

¿Te gustó eso?

-Si, mucho, mucho.

¿No será que tú estabas de una manera especial que provocaba esa acogida?

-No, yo estaba normal y empecé con una canción muy triste, “La Coyunda”. Una canción que canto yo mismo acompañándome con guitarra. Nada espectacular.

Cantala.

Sin hacerme insistir, a mediavoz, cantó:

“No tenés más coyunda que el tiempo

Cuanto más tiempo pase

Tendrás más recuerdos…”

Tu voz es muy especial, como si no estuviera influida por el gusto de la época.

-Me detesto cuando canto.

¿No te gusta tu voz?

-No me gusta. Me fastidian mis discos. En casa les prohíbo que los pongan.

¿Tampoco te gusta tu voz cuando la oís mientras cantas?

-No.

¡Pero escuchate hablar! Vos tenés una hermosa voz.

-Sí, me gusta mi voz cuando hablo. Tengo una voz muy baja, de buen timbre. En cambio cuando canto saltan todos los defectos técnicos. Cuando me escucho cantar se me hacen muy claros los esfuerzos que debo hacer para poner esa voz al servicio de una melodía. Cantar no es moco de pavo.

Vos no sos moco de pavo.

-Pensás que soy un neurótico.

Sí… pero quién puede arrojar la primera piedra.

-Quién puede decir “yo no estoy neurótico”, por lo menos, qué uruguayo puede decirlo.

Sólo alguno que se haya mudado a la luna.

-Sólo. Podría yo vivir feliz conmigo mismo cuando me siento tan culpable de tantas cosas.

Contame de que cosas te sentís culpable.

-De ganar dinero.

¿Ganás tanto dinero como para eso?

-Un argentino se reiría. Gano un promedio de seiscientos mil pesos mensuales. Para mí es mucho. Sobre todo si pienso en el montón de compatriotas que no llegan a cien. Como todos los días, tengo una buena casa. A mis hijas no les falta nada.

¿De qué más te sentís culpable?

-De no haber visto más claramente lo que debía aportar al pueblo. Algo más positivo en el proceso que culminó el 28 de noviembre de 1971.

Te jugaste bastante.

-Pero no fui eficaz.

¿Te parece que uno puede ser culpable por haberse equivocado?

-Justamente, ¿Cómo no presentí lo que pasaría? ¿Cómo pude haberme equivocado?

¿Pensás en los resultados de las elecciones?

-Los resultados de las elecciones fueron el índice de una situación que yo no supe imaginar.

¿Qué habrías hecho?

-Habría tratado de comunicarme de una manera más eficaz con el pueblo.

¿Cómo?

-Ya es tarde para hablar de eso.

Contame entonces de tu infancia.

-Vivía en un pueblito de campaña. Me crié sin madre.

¿Y tu madre?

-Mi madre vivía en Buenos Aires. Me criaron unos tíos a los que llamaba mi mamá y papA de Uruguay. A mi madre la llamaba mi mamá de Buenos Aires.

¿Te querían?

-Me adoraban. Mis tíos, mis maestros me adoraban. Yo era una especie de niño prodigio que escribía lindas composiciones y cantaba. Todo esto me separaba un poco de los otros niños. También porque mi tía me mandaba a la escuela con las túnicas muy almidonadas y los zapatos muy lustrados. En un pueblo donde los niños iban a la escuela en alpargatas: aquello me daba pasaporte de niño rico. Aunque no lo era. Mi tía era una maestra rural que me quería más que a la niña de sus ojos y me llenaba de mimos.

Los niños prodigio suelen sufrir mucho al llegar a la adolescencia, ¿cómo fue la tuya?

-Complicada, sufrí, sí. Me acuerdo de mí mismo, pero no en la adolescencia, a los seis o siete años pensando en lo extraño que resultaba que de la unión de mi madre y mi padre hubiera nacido yo y no otro.

¿Te sentías infeliz por haber quitado el lugar a otro que debía haber nacido en lugar tuyo?

-No, me sentía maravillado por haber sido yo el que naciera de esa unión.

Es un pensamiento extraño para un niño.

-Yo era un niño bastante serio.

Y complicado.

-Si, complicado.

Tú decís que no te gusta oírte cantar. ¿Quién te gusta?

-Escucho con gran placer a Mercedes… o a Daniel.

¿Qué tienen ellos que tu no tengas?

-Viglietti afina mejor que yo.

¿Y Violeta? ¿Te gusta?

-¡Ah! Sí, cómo podría no gustarme.

Pero Violeta desentona.

-Si, también Yupanqui. Pero te parece que podemos pedirles que afinen además. Ellos dan todo.

¿Qué es todo?

-La tierra, el pueblo. Su cantar esta henchido de generosidad. Dan la tierra, dan el pueblo, todo el dolor y la alegría del pueblo.

¿No hay ninguna situación en que te escuches con placer?

-Sí, hay, cuando trato de darme a conocer a alguien que está dispuesto a conocerme con…

…beneplácito.

-Si. Ahí me soporto bien. Incluso encuentro algún mérito en lo que hago.

Eso quiere decir que siempre te escuchás a ti mismo con el oído que presuponés en los otros. Cuando imaginás un oído que te aprueba te gusta escucharte.

-Si… tal vez.

¿Sufrís entonces cada vez que subís al escenario?

-No hay beso ni dinero que pagar el esfuerzo que hago.

¿Cuáles son tus fantasías de miedo en ese momento? ¿Pensás por ejemplo que abrís la boca y no te sale la voz?

-No, nunca en algo tan concreto. Pienso que puedo decepcionar porque mi voz no está en su punto óptimo. Porque hice cosas que no debía haber hecho.

¿Maldades?

Zitarrosa sonríe melancólicamente.

-No da como para que las llamemos maldades. Fumar despiadadamente, por ejemplo. Yo fumo tres paquetes por día.

¿Y recién en el momento de subir a escena te acordás de eso?

-Me acuerdo siempre y trato de fumar menos, pero sigo fumando y en el momento de subir a escena hago como un resumen… yo debo haber fumado en mi vida un cigarrillo que va de Montevideo a Pando. Si pienso en eso es objetivo que no debo subir a cantar.

Eso es cualquier cosa menos objetivo. Nunca he visto nada más subjetivo.

-Bueno… para mí es objetivo.

Lo objetivo es que tenés un público que te sigue y paga para verte, que tus discos se venden. Tus sentimientos de culpa te confunden.

-Ahí está, ahí está. Yo soy muy sensible a la responsabilidad social.

¿Cantar para ti entraña una responsabilidad social?

-Sí.

¿En qué sentido?

-En el sentido en que canto para un público… yo no siento una estrella a la cual el público debe naturalmente agradecimiento y aplauso, sino todo lo contrario. Siento que el público esperaba a alguien que venía a cantar y ese privilegio me tocó a mí. Pero un momentito, me digo, tenes buena promoción, vas a ganar unos cuantos pesos pero ¡ojo!, a ver cómo te portás.

Me decías al comienzo que antes no te pasaba eso.

-Cantaba gozosamente. Me sentía satisfecho, útil, necesario: apto para lo que hacía. Y sentía que obtenía, sin esfuerzo ni deliberación, una respuesta genuina del público.

-¿Cuánto hace de esto?

-Dos años y medio. El 29 de noviembre del 71 me empezó un dolor de cabeza absolutamente insoportable que mejoró después de seis meses de análisis y que suele volverme con bastante frecuencia.

Volvemos al problema de las elecciones uruguayas. ¡cuántas ilusiones te habías hecho! ¿Tu pensás realmente que una canción puede cambiar el curso de la historia? O sin llegar a tanto, ¿pensás que una canción puede influir en la gente de manera decisiva?

-Ese tema es muy delicado. No creo que una canción pueda llevar a alguien a hacer nada que ya no tenía dentro como cosa posible.

No creés que una canción pueda transformar un cobarde en valiente.

-No, creo que a ése la canción puede servirle para hacer la catarsis en la sala e irse a dormir tranquilo. El público adicto a ciertas canciones revolucionarias me inspira bastante desconfianza. La misma desconfianza que los cantores que tiran tiros con la guitarra y luego tiemblan en la escalera.

Contame cómo es tu día.

-Vivo en El Prado, en una casa grande. Tengo dos hijas. Cuando no viajo, trabajo todo el día. Me levanto cerca del mediodía y me encierro con el mate. Escribo, trato de escribir canciones. Pues de eso vivo, de escribir canciones y de tanto en tanto de cantarlas. A veces vienen los guitarristas y ensayamos. De noche siempre vienen amigos. Yo salgo muy poco, sólo de vez en cuando voy hasta un boliche en el Cerrito donde conozco a todo el mundo. Allí juego al truco. Cuando mis amigos se van, generalmente de madrugada, me acuesto. No siempre me duermo. La idea de la bomba que algún vendrán a ponerme suele quitarme el sueño.

alfredo zitarrosa

el desnaufragio

Quien sabe qué clase de cosas hubiesen ocurrido en esta habitación, quiénes nos habrían visitado o qué conversaciones hubiéramos mantenido, si él no hubiera sentido sueño. Se sentó a la máquina y no pudo escribir más que razonamientos. Le salieron dos o tres párrafos, lentamente, y cuando los releyó retiró la mesa, decepcionado. Se levantó y fue a echarse en la cama. Ni siquiera se quitó la bata. Allí lo veo, sucio, sin afeitar, acariciando la perra que duerme con él. A veces me hace sentir lástima.

Tengo a la vista también una fotografía de este hombre. En realidad, hay varias, colgadas a la pared opuesta a la biblioteca. Pero la más interesante es una de cuando era niño, que se sacó él mismo con una vieja Kodak que era de su madre. Está con el pelo sobre los ojos y evidentemente es una ampliación de un negativo defectuoso. Los ojos son como dos agujeros y el único rasgo que permite identificarlo con claridad es la boca, algo torcida, carnosa, bastante triste. Ahora acaba de dormirse. Tiene manos expresivas, es feo de cara y de complexión débil. Anoche trajo acá una negra y se retorció con ella hasta las cinco de la mañana.

A veces la perra se despierta de noche y gruñe. Lo vigila como si fuese una criatura o como si él fuese un cachorro suyo. Es una perra lanuda, con la cara negra y grandes ojos castaños, tristes como él. Puede pasarse días en esta habitación, con tal que él esté aquí. Se entienden admirablemente y el uno no come, no come el otro. Es seguro que él la ama y ése debe ser el único afecto sincero de su vida. Ella le retribuye tal sentimiento generosamente, como dije, pero a veces parece tenerle miedo. Suelen tener largas “conversaciones”, como dice él. Yo los escucho. Le habla en jerigonza. Intercalando palabrotas cómicas, y a veces le golpea la cabeza con un dedo, diciéndole: “que llene aquí, que pensamientito tiene aquí en la cabeza suya rana chica, petisa, bicho feo”. La perra deja la impresión de tener ideas propias, juicios y hasta –uno diría- cierta educación que consiste en costumbres selectas. Los caramelos le gustan más que la carne: se excita y ladra de felicidad cuando lo ve venir desenvolviendo un chocolate o haciendo ruido con un papel de celofán y por supuesto sufre si se trata de un engaño. A veces parece mujer.

La noche que vino John, aquel náufrago, el de la cara color vainilla, conocí mejor a este hombre. El visitante contó una historia inverosímil, y mucho más curioso fue lo que ocurrió después. Recuerdo que él iba por la rambla, como todas las noches, con la perra, que aprovecha para revolcarse en la cuesta del cementerio y comer un poco de pasto, cuando vio aparecer al náufrago por encima del muro, chorreando agua y completamente vestido. La perra corrió a olfatearlo y él fue caminando a su encuentro como si se tratara de un viejo conocido. Vi cómo se daban la mano y cambiaban algunas palabras. Después lo ayudó a escurrir la ropa. John se sacó los pantalones, el saco marinero y una tricota y él estuvo ayudándolo a sacudir y retorcer las prendas por encima del rompiente. Eran por lo menos las tres de la mañana, una noche de verano, clara como el día. Después caminaron juntos, charlando amigablemente (recuerdo a John, en calzoncillos largos de franela y camiseta igual, ambas empapadas y adheridas a su cuerpo de modo que parecía un fornido bailarín) hasta la pieza. John se instaló como si fuera su casa y prepararon mate y vino caliente para el visitante. La perra se echó a los pies de la cama como es su costumbre y ellos estuvieron de plática hasta la salida del sol.

John contó que había naufragado frente a la baliza 10 del canal de entrada. Hablaba en castellano y dijo que venía en un barco de carga y pasaje, de bandera griega. La historia era inverosímil, si se considera que un siniestro de tales proporciones, frente a las cosas de un país donde nunca sucede nada (bueno, donde no sucedía nada), tradicionalmente provinciano y dormilón, difícilmente habría pasado inadvertido. Sin embargo él lo consideró, supongo, una cuestión sin importancia, un tema obvio, puesto que pasaron a hablar de otra cosa y después John estuvo revisando la biblioteca con los modales de un intelectual. Hablaron de mujeres recuerdo, John contó una aventura que había tenido en Portsmouth, con una javanesa, y a él lo escuché hablar de sus últimas amantes, por primera vez en todos estos años, con la consiguiente sorpresa. Se refirió a Matilde, por ejemplo, en términos que más bien parecían los de un camionero o un estibador del puerto. Esa noche, de veras, aprendí a conocerlo mejor.

John se quedó aquí y al día siguiente estuvieron caminando por Montevideo. Él le prestó un traje marrón, recuerdo perfectamente, que al otro le quedaba como un equipo de fútbol. Fueron el hazmerreír de todo el barrio Palermo y en el Parque Rodó tuvieron un incidente feo con dos parejas que venían en un Peugeot.

De noche anduvieron por el cementerio. Él tiene allí un amigo que es cuidador y lo deja entrar a cualquier hora, siendo miércoles o viernes. Esto me hace pensar que John debe habernos visitado uno de estos días, yéndose al siguiente a la misma hora que había llegado.

Su partida, precisamente, constituye el momento especial de este relato. Eran las dos de la mañana y había vuelto un rato antes a la pieza, donde estuvieron tomando mate amargo, juntos y silenciosos. Recuerdo que él lloró, refiriendo no sé qué cosas relativas a la muerte de su madre y después de eso, melancólicamente, estuvieron asomados a la ventana.

John le había pasado uno de sus musculosos brazos por encima de los hombros. Esos fueron los últimos momentos de aquella extraña visita, que, a decir verdad y aunque me cueste admitirlo, se resolvió en un larguísimo diálogo, para mí absolutamente incomprensible. Nunca me sentí tan ajeno a este hombre, quiero decir. Nunca lo vi tan feliz, no he vuelvo a encontrar en él esos ademanes desenvueltos y aquellos gestos de su cara, francamente vivos y llenos de esa seducción, que por otra parte le es natural, pero que en las insólitas circunstancias que relato, parecía brotar de un estado de plenitud desacostumbrada.

Siendo las dos y media salieron a la calle y se encaminaron hacia la rambla, escoltados por la perra. Cuando llegaron al lugar donde se habían encontrado la noche antes, los vi despedirse con fuerte abrazo primero y después con un largo apretón de manos, que se prolongó mientras él le hacía no sé qué clase de recomendaciones señalando al mar.

John se tiró al mar y lo vi nadar diestramente, con la ropa puesta, tal como había llegado, hasta que lo perdí de vista a pocos metros de la costa. La noche era increíblemente clara como la anterior y cuando miré el reloj vi que eran las tres menos cuarto. Él se quedó mirando al mar fijamente, siguiendo la dirección por donde debía ir nadando John, sin apartar la vista. La perra estaba sentada a su lado con las orejas erectas, en estados de intensa concentración, mirando también hacia el mar. Cuando habían pasado exactamente catorce minutos, sucedió: allí por donde debe estar, más o menos, la baliza 10, vi emerger rápidamente la popa blanca de un gran barco, nítido a pesar de la distancia, bajo la luz de la luna. Emergió de popa, con todas sus luces, hacia atrás, y salió del mar completamente, cabeceando hasta reflotar y colocarse sobre la superficie, por otra parte negra y tranquila, en nítido contraste. Era un barco casi enteramente blanco, pude ver y poco después empezó a moverse hacia el este. Cinco minutos más tarde lanzó un pitazo, largo y grave, un lamento, algo así como un saludo. Insólito. Irreal a esa hora de la madrugada, y debe haber virado casi enseguida, puesto que desaparecieron las luces, apagándose una por una en rápida sucesión, hasta que ya no se vio nada. Recién entonces él se movió. Respiró profundamente y metió las manos en los bolsillos, dándose vuelta. Comenzó a caminar y la perra, que se quedó todavía mirando al mar un momento más, vino detrás suyo inmediatamente, trotando y gimiendo. Él la levantó del suelo, la puso debajo del brazo y allí se calmó. Los dos se veían tristes, cansados. Cuando llegaron a la pieza, lo mismo que esta noche, él se tiró en la cama sin desnudarse y poco después estaba profundamente dormido.